兴国山歌“唐时起,宋时兴,世代流传到至今。”关于其起源,在兴国县志中,有唐朝“太上隐者”唱山歌的记载;宋时大文豪苏东坡留下了有关山歌的“山中木客解吟诗”之佳句。

相传,兴国山歌为唐末落第秀才罗隐所创,民间至今还有一首流传久远的山歌:会唱山歌歌驳歌,会织绫罗梭对梭;罗隐秀才造歌本,一句妹来一句哥。由此可见,兴国山歌至少已有千多年的历史了。

兴国山歌以独特的民间风格,灵活的形式,多变的手法,生动的语言,优美的音乐旋律,深远的影响,扎根于人民之中,历千百年而不衰,成为我国民间艺术一颗璀璨的明珠。兴国县被国家文化部命名为"中国民间艺术山歌之乡"。兴国山歌代表曲目有《园中芥菜起了芯》、《绣香包》、《行行都出状元郎》、《赞八仙》等。

项目名称:兴国山歌

项目序号:39

项目编号:Ⅱ-8

公布时间:2006(第一批)

类别:传统音乐

所属地区:江西省

类型:新增项目

申报地区或单位:江西省兴国县

保护单位:兴国县文化馆

兴国县位于江西省南部,属赣州市管辖。兴国95%以上的人口均为中原南迁的客家人及其后裔。由于独特的地理环境和客籍背景,世代居住在高山密林中的客家人过着艰辛的生活,在劳作之余,他们只有用山歌来抒发自己内心的情感。中原的古风遗韵和当地土著文化的融汇形成了独具特色的兴国山歌。在兴国城乡村镇,处处闻歌声,人人是歌手。所以,兴国素来被誉为“山歌之乡”。兴国山歌代表曲目有《园中芥菜起了芯》、《绣香包》、《行行都出状元郎》、《赞八仙》等。

兴国山歌生动活泼,形式多样,生活气息浓郁,有独唱、对唱、“三打铁”、联唱、轮唱等形式和锁歌、盘歌、斗歌、猜花、丢观音、黄鳅咬尾、绣褡裢、藤缠树、树缠藤等种类。

就大的表演形式来分,兴国山歌大体有以下几种:山野田间唱和,因情因景因人而异,内容涵盖男欢女爱、生产、生活、时政等方方面面;跳觋,分南河山歌和东河山歌,南河山歌又分情歌和插科打诨的搞笑歌,由觋公、觋婆装扮演唱,东河山歌即祝赞山歌;民俗歌,在庙会、婚丧嫁娶、祝寿、建房、小孩满月等场合演唱,演唱者多为职业歌师;叙事山歌多为群众场合中一问一答、一正一反的对唱山歌,有较强的故事性,常常是围绕某一主题展开,现常被地方政府用为宣传工作的手段;赛歌是一种特殊的形式,即歌手聚会打擂台,考“肚才”,比机敏,高潮迭起,决定胜负后诞生擂主。

兴国山歌植根于客家文化的深厚土壤中,涵盖了客家人生活的方方面面,饱含着丰厚的客家文化信息。从某种意义上说,兴国山歌是客家人繁衍生息的一幅历史画卷。保护、研究、解读兴国山歌,发掘其精华,无疑是弘扬优秀民族文化的一项极其重要的举措。

兴国,是誉满中华的将军县,亦是闻名全国的“山歌之乡”。苏区时期,兴国山歌成为有力的战地宣传武器,谱写了“一支山歌三个师”的辉煌篇章,鼓动了一批批兴国子弟为共产主义事业献身,涌现出许多脍炙人口的故事。

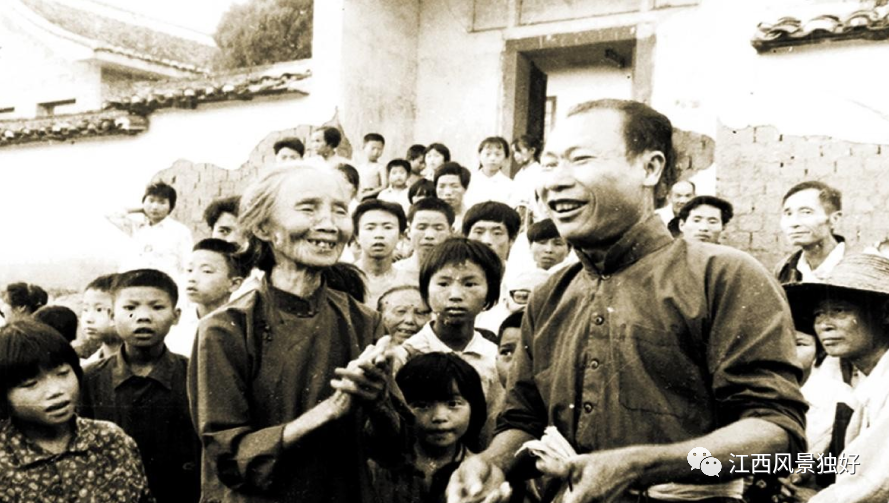

1933年11月,毛泽东来到“模范县”的“模范乡”——兴国长冈,开展调查研究。毛泽东和调查团的同志们脚穿草鞋,帮助群众挖红薯,刨花生,种油菜。百姓们感动不已,唱出了“苏区干部好作风,自带干粮去办公;日穿草鞋干革命,夜打灯笼访贫农”的山歌。简短的四句歌词是苏区干部形象的真实写照,是那段艰苦奋斗时代的一个缩影。

兴国长冈乡妇女主任李玉英响应妇女犁田的号召,仅用了两天就学会了犁田,成为苏区著名的女犁耙能手。因此苏维埃中央政府嘉奖给她两头大水牛和一条蓝裙,群众称这两头牛为“模范牛”,妇女们还编了山歌:“我们有了模范牛,搞好春耕夺丰收;多打粮食给红军,消灭豪绅乐悠悠。”

在山歌与榜样的鼓舞下,妇女被解放了出来,田地也不荒芜了,粮食也增了产。长冈乡苏维埃主席谢昌宝和县苏维埃委员曾子贞等,更是把山歌唱遍了苏区的屋场村落,唱到了反“围剿”战斗的前沿阵地,受到中央领导同志的一致称赞,毛主席称誉他们为“山歌大王”。

一首首激情的兴国山歌,在唤醒劳苦农工打土豪、分田地、支前参战、瓦解敌人、巩固苏维埃政权、推行移风易俗等方面,发挥了重要作用,广大劳苦农工的革命激情像火山迸发一样。1934年五月,为响应扩红运动,兴国人民在县城武塘桥头搭起歌台,用歌声动员一批又一批的青壮年参军:“炮火声来战号声,山歌唱给亲人听。快快参军上前线,活捉老蒋何应钦。前方后方一条心,鼓动亲人当红军。整师整团上前线,扩大百万铁红军。”

现场涌现出“母送子、妻送郎、兄弟相争上战场”的动人场面。当时仅有23万人口的兴国县,就有8万多兴国儿女在动人的山歌声中,走上了前线,组建起了“兴国模范师”“工人师”“少共国际师”,谱写了“山歌唱出三个师”的动人故事。

来源:江西赣州文旅、江西风景独好

编辑:刘玉珏

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询