2019年5月, 习近平总书记在江西考察调研时强调:“要从瑞金开始追根溯源,深刻认识红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易。”今年恰逢中华人民共和国成立75周年,中央红军长征出发90周年,江西省瑞金市是中华苏维埃共和国所在地、中央红军长征出发地,由瑞金市出品并上演的音乐剧《闪闪的红星》具有重要的意义。

近日,音乐剧《闪闪的红星》在瑞金市再次成功演出,现场经久不息的掌声代表了观众对该剧的喜爱之情。这是近年来,我看得最为“放松”的一部红色主题剧目,这种“放松”,能让人充满力量和自信。

音乐剧《闪闪的红星》的剧情根据李心田同名长篇小说改编,舞台在人物的塑造方式上有了很大的突破,形象的外在表现变化很大,变得更加适合当下的审美追求,但其内在的精神品质没有变,整部剧的精神内核没有变。创作手法上,在现实主义中又掺杂着表现倾向及象征性等,具有现代诗意的表达方式,用这种创新的方式再现了那一段难忘的峥嵘岁月,让人更加容易靠近、更加容易理解和接受。

赣州是一片承载着光荣与梦想的红土圣地。在这片被热血浸染的红色土地上生活和工作,在人们的潜意识中,还存在着很多沉重的标签。潜意识中的“沉重”,不是一朝一夕能够扭转的,他需要一代人甚至是几代人用日渐阳光的工作与生活来一点点稀释。文化服务于人,同时也影响着人,影响着整个社会。在文化的浸润下,如何让在这种环境下的生活与工作变得轻松,继而变成诗意的生活与工作,这是值得我们文化工作者深思的问题。

众所周知,不管何种艺术表现形式,文学、美术、音乐、舞蹈,亦或是舞台剧,一个作品如有着过多的固化说教,就容易让人造成审美上的疲劳。当一个人在欣赏艺术作品时,如果他是疲惫的,他的潜意识中会觉得对周围的一切都是厌恶的、是抗拒的,他感到这个世界本身就是灰色的甚至是黑色的,无法阳光起来,更别谈是“诗意”的。

音乐剧《闪闪的红星》,让我们看到了这种“诗意”,在第三幕《勇气与恐惧》中,潘冬子的《冒险游戏》唱段中,我们听到了“我跑到田间和山岭,看一只鹰。看见它教它的孩子,学会了展开双翼”,“还有两朵花低下头,偷偷亲吻,就像我爸和你……”这种无邪浪漫的表现方式,在以往的红色题材剧目中太少了。

音乐剧《闪闪的红星》令人眼前一亮的还有对潘冬子母亲李明月人物的塑造,她生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美。对李明月人物的塑造颠覆了以往舞台上对客家女性角色的传统定位,如相夫教子、严守礼仪、背后是巨大的宗祠门楼、贞节牌坊等。而音乐剧《闪闪的红星》中的李明月是明媚的,她对外界充满好奇,她大方、积极、乐观,坚持个性解放,敢作敢为,追求真理,充满了浪漫主义色彩。当潘冬子和小伙伴在村内“淘气”时,她不是一味地指责,而是询问问他在外面看到了什么,让他讲述白天的奇趣见闻,把孩子当作朋友来交心。有这样的母亲,孩子自然也是毫无保留地告诉她自己的所见所闻,在培养孩子发现真善美的同时,也培育了他端正的人生观和价值观。

“十四五”文艺创作规划指出,质量是文艺作品的生命线,要把创新精神贯穿艺术创作生产全过程,推动观念和手段相结合、内容和形式相融合、各种艺术要素和技术要素相辉映,提升作品精神高度、文化内涵和艺术价值,增强艺术表现力。音乐剧《闪闪的红星》伴奏的形式上,有舒缓的钢琴曲、激昂的贝斯演奏等,舞蹈的创编融入了街舞等时尚元素。同时,在茂源米店中,伙计的欢迎词运用了抖音网红的腔调,令人忍俊不禁。

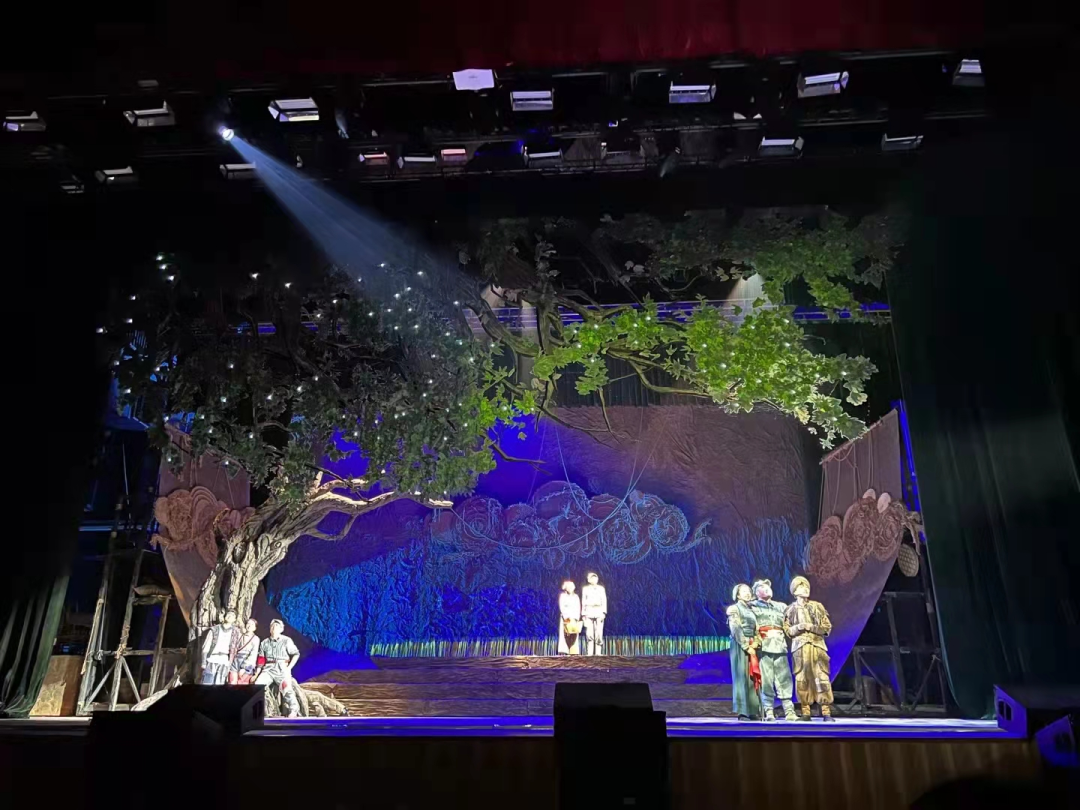

整场演出的表现形式是明快的,舞台语言是生动的,具体反映在灯光和舞美上,制造出舞台场景的瞬息转场,色调暖黄、道具是箩筐、竹篮、草鞋和稻穗,是大地,是潘行义;色调灰暗,道具是门楼、台阶、算盘、交易台,是米店,是胡汉三;色调青绿,是嫩叶、是树林,是沈欣儿。

音乐剧《闪闪的红星》在舞美、道具,以及唱词的表现上,没有歇斯底里的呼喊,让人在微微的笑中仍饱含着点点的泪。一部好剧,一觉醒来,你就会重新充满力量,整个世界也变得更加亲切了。(文/何志清)

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询