乾隆初年,张照乘时为赣县知县。他与父张栋之、弟张照黎,在宋八境基础上,由点提升至面,在赣州古城内外遗存的宋代景致之基础上,共同拟定了清代宋八境,极大地丰富了赣州八境文化内涵。但其时与北宋语境有变异,“八境”一说已全面转化为“八景”之说,遂名曰“清代八景”。是为三台鼎立、二水环流、雁塔文峰、马祖禅影、天竺晴岚、宝盖朝云、玉岩晓月、储潭晓镜。

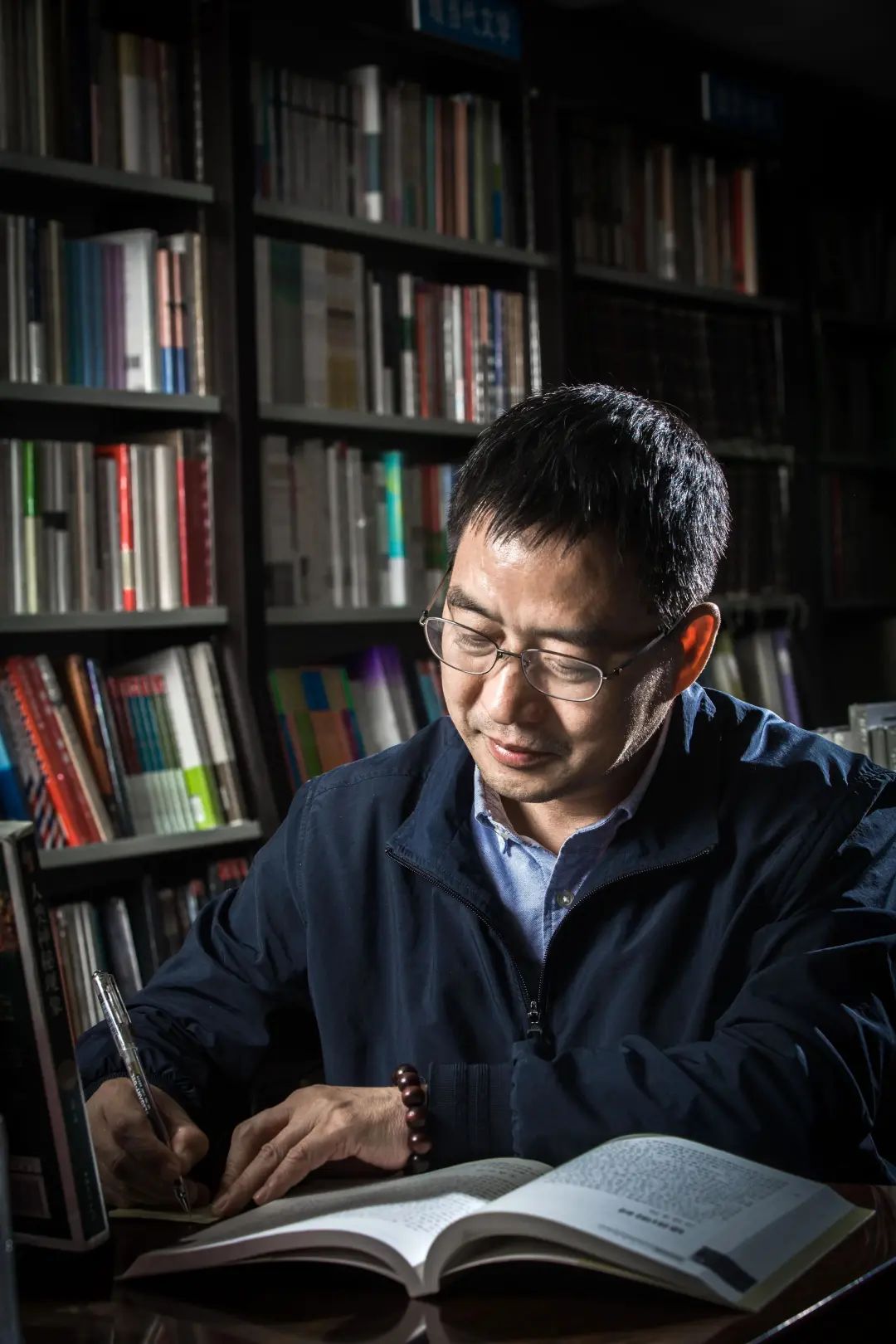

作者讲学照片

清代八景1:三台鼎峙

呈三角态势的“三台”——郁孤台、八境台、拜将台,一直是古城的代表与象征。因其历史地位的高古,三台的伟名千年未改,一直伴随着岁月风从远唐至大宋、明清,到今天。这其中叠印着众多名人雅士的足履,飘逸着太多美好的故事与传说。

三国鼎立,造就了逐鹿中原的一部鸿篇巨作一段辉煌历史;三台鼎立,成就的是江南宋城的一域美丽风景。曾经的“三山五岭”迤逦的宋城便在这三台鼎立中矗然而起,成为一座展示风流的大空间大平台。于是,唐朝的诗、宋代的词、明清的歌便从这空间平台上流泻,流泻了一千多年,流淌在史书里,流入到赣江长江。

今天所有的赣州人,在向远客介绍自己生活的这座城市时,谁也不忘记推崇这“八景”之首的“三台鼎立”景观。这便是一个佐证——它是宋城最魄丽的部分。

城内西北隅贺兰山(田螺岭)上因“隆阜郁然孤峙”而得名的郁孤台,虽说从唐朝初建成后屡经磨难,虽说今天它的磅礴气势已削减为一座台,但它的地位仍是至高无上的。辛弃疾登郁孤台题《菩萨蛮.书江西造口壁》词:“郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山。青山遮不住,毕竟东流去。江晚正愁余,山深闻鹧鸪。”一举把郁孤台推崇至一个文化踞高点,一个前可阅古事后可揽新景的历史高台。绝不要以为鹧鸪已远遁无迹,便认定郁孤无芳可觅。重上望阙台,可见看橡胶坝如玉龙过江,六岸层楼耸秀,三江之水依然丰满多韵。

八境台,是北宋嘉祐年间由州守孔宗翰率兵民所筑。孔宗翰当时为赣州做了两件功德无量的大事——其一是第一次题点了宋城八境,最早确立了宋城文化的雏形,为后人留下了极为宝贵的文化遗产;其二是将八境绘成了图,在他山东胶州新任上,请苏东坡为每画作诗及序。苏轼“虔州八境”诗的流传,最终的结果是弘扬了虔州及其八境,为宋城文化注入了最深厚的内涵。尽管二十多年后才来虔城的苏轼感叹原诗“未能道其万一”,但,虔州八境的影响已然辽阔、深远。

拜将台,为唐天复二年(902年)百胜军防御使兼五岭开通使卢光稠所筑。卢光稠身兼的职务表明,他指挥过筑建通往广东之“南方海上丝绸之路”古驿道,他是继唐玄宗时宰相张九龄之后的另一位身担此事务的官员了。曾经矗立在贡江岸畔的百胜门(今东河大桥桥头),恐怕也是因为卢光稠担任过百胜军防御使而得名的吧。

赣州历史上有十多次较大的战争发生,不知这拜将台上卢光稠威风过几回?古城历史上一共演绎过几回如同卢王拜将类似的风光场面?

如今,敞开式的儿童公园,将拜将台的故事隐匿,战争风云被驱逐得了无踪影,充盈于耳的只是无尽的充满童趣的欢笑。

曾龚有诗赞:“自古繁华瞻胜地,楼台舞榭绿芰荷。三江最是放歌处,士子吟诗日月和。”

日出东方,辉咉古城

清代八景2:二水环流

“双江迢递到虔州,波撼东西绕石楼。雨泻琴川闽客棹,风驰梅岭粤人舟。环流湛澈银河挽,叠岸沙明翠带留。薄暮渔歌声细细,村醪酬和在滩头。”恐怕少有哪座城市如此这般恋水的了!清朝赣县知县张照乘的父亲张栋之的这首《二水环流》诗,把章贡二水描绘得情景如画,让人感叹不已。

择佳水而栖,自古为人类定居的首选条件,赣南尤盛。赣南境内山峦层迭,泉涧无数,大小数百条河流纵横驰骋于每一个人口集散地,甚至乎每一个县城都有一条养育着一方水土一方人家的好水,如崇义的章江、上犹的犹江、南康的蓉江、信丰的桃江、宁都的梅江、会昌的湘江、瑞金的绵江、兴国的潋江……仿佛赣州是个大磁场似的,如九龙汇聚一般,这许许多多的江河从四面八方向赣州汇聚而来,蜿蜒淌过五百里山路,吸纳千川万涧后,形如长龙状的贡江、章江在赣州龟角尾相撞而聚,成就了龟角潭——赣江源,复向北浩荡而去,直达鄱湖、长江。

丰腴的章、贡二水夹持着赣州这块风水地,形如一片浮洲。于崆峒山巅了望,甚至在龟角尾对面的储山上用远焦镜头了望,赣州城更象一个巨大的龟。明初刘伯温督战赣州城时,最早发现了浮洲之奇妙。水与赣州的种种传说从此绵绵不绝。

如今流行寻根,虔州是哪位先哲起始聚众生活、构建城池的?《山海经》有“赣巨人”记载,可赣州真正有人烟记录却不甚明确。邻近的大余、南康先有了南埜县治,赣州迟至公元前201年汉大将灌婴定江南后才在蟠龙圩镇或欧潭一带位置设置赣县,再过了约五百年,东晋永和五年,公元349年,南康郡守高琰始筑土城于章贡二水之间,赣州才正式有了城池的雏形。说起来,高琰便是赣州的开城之祖了。

高琰看中的是这二水的秀丽,还是这土城的战略防御地位?不得而知。人们只知道,之后这城池是愈建愈规模愈建愈牢愈建愈壮观的了——五代卢光稠“斥广其东、西、南三隅,凿址为隍,三面阻水”;北宋州守孔宗翰于土城中浇了铁水使之固若金汤,并在城墙上建了石楼使之突兀平畴。人们还知道,赣州有了城之后,纷至沓来了一大批诸如孟浩然、苏轼、黄庭坚、周敦颐、杨万里、汤显祖、解缙、田汉、董必武、郭沫若、丰子恺等历代文坛泰斗,产生了一大批诸如洪迈、赵抃、孔宗翰、王阳明、辛弃疾、文天祥、杨廷麟等历史名臣、民族英雄;也同时产生了属于赣南自己这方水土养育出来的诸如钟绍京、卢光稠、綦母潜、阳孝本、曾几、池梦鲤、陈赞贤、郭大力等本土名士贤人。这些历史骄子,借着二水之灵气,在赣州演绎了许多美好的故事与传说。他们如灿烂星汉点缀着赣州最壮丽的时空。他们的思想光辉如二水好合之赣江源,源远流长。

随着岁月变迁,张照乘知县描绘的章贡二水的图画有了些淡化。万安水库的建成,使得赣江不再有渔歌唱晚、惊涛拍岸之状,也不再见千舟竞帆、商贾如云之景。章贡二水的风流已经从江上漫延上了江岸。数十里滨江大道风景如画,十多座大桥如玉虹般横亘东西,把城市与乡村贯通一气,把过去与未来联织成梦;“二水环流”,如两支玉女的胳膊环着古老的城池,章水温婉柔媚,贡水浩荡豪迈,直把城市不老的心激动的更加湍急!

曾龚有诗曰:“贡水章支入赣江,千秋百味绿波扬。城弹古邑沧桑事,尽录双江作典藏。”

无限楼台,满城烟雨

清八景之3:玉岩夜月

在孔宗翰题点宋虔州八境时,并不是有意疏漏了通天岩。实在的道理是那时的通天岩尚不够经典。苏东坡的足迹尚未踏涉,摩崖石刻也才镌刻成不久。然而,那时的通天岩,虽岩深谷幽,朴素、清静,却让历史震撼地藏匿着一位大隐士,一位赣南乡贤。

阳孝本,曾为京都上庠馆师,后隐退于赣州通天岩,长达20年,随身只带一童一鹿,听风沐月,松下读书。通天岩又名玉岩,说的是月光之下一片银色,宛若璞玉。而当时的郡守林颜则以玉岩称呼阳孝本为玉岩先生,寓其品性高洁。

公元1094年,历史成就了一段佳话。被贬岭南的苏轼,溯赣江,历十八险滩,终于踏上了他二十多年前就心仪并题过“八境”诗的虔州城。登临八境台,遍览虔州八境,苏公深深叹息“前诗未能道出其万一”。当时的虔城景致也的确是美丽如画,白鹊台、章贡台荷花满池、鹊燕飞舞,八境台、郁孤台雄瞻浩荡三江、春色尽收。一路访贤的苏轼闻得虔州名士阳孝本在通天岩隐居,遂亲临造访。

一双当世贤人相见甚欢,彻夜长谈。明月记下了他们的神影,清风传诵着他们的哲语。从此,历代的名人雅客蜂拥而来,寻访伟人足履,或吟或和,或刻或塑,无不怀揣着一种激情,想借伟人驻扎过的地方承接些许灵慧,传达些许感动与呼应。

“玉岩夜月”寓意的便是这样一段佳话。事实上,通天岩并不奇诡,即便是它身怀的那几百尊石像石龛,也只不过因了岁月的久远而平添了些价值。夜月何处没有?玉岩也到处都是。龙南小武当、韶关丹霞山,那里的夜月也不会比通天岩更逊色更失境界。通天岩让人咀嚼的有滋有味的正是它掺和的两位历史名贤的君子风采,以及它藏匿的珍贵的摩崖石刻,以及稍后迎来的在此传习心学的明代大儒王阳明,以及再之后主政赣南后在此避暑的蒋经国。所有这些,奠定了通天岩定为国家级文物保护单位的基本内涵。

也许,今天去赣州一中夜话亭缅怀苏、阳二公的人还有一些,则于去通天岩怀想苏、阳二公的人怕是愈来愈少的了,即便见着那上望江亭半山腰的古墓也没多少人注意到里面竟然藏匿着通天岩开山祖阳孝本的魂灵。我们当然不能责备这许多人的无知,快捷进步的现代社会要人们须知的东西真是太多了。然而,无论什么理由,虔州人都得感谢阳孝本!当年苏东坡尚且赞叹他“道不二德不孤。无人所有,有人所无。”在这位上犹莲花村孕生的令苏公亦敬重的先哲面前,我们还有什么矜持的必要?涉经他的墓前,我们即便不浪漫不撷献上一簇野花,也尽可以肃然些投些尊敬的目光去才对。惟有如此,先哲才会有些宽慰。

当然,还有一位现代名人将通天岩的品位予以了提升。解放初期,著名作家、考古学家沈从文来到了通天岩。他认为通天岩佛像主要是北宋作品,便翠微岩的两尊佛像便则属于隋唐作品的佩戴饰物后,理由是这两尊佛像曲眉丰颐,体态飘逸,且其中一尊观音立佛的衣节上佩着的一个环形饰物“倍查多那”,是隋唐时期佛教徒典型的佩戴饰物。沈从文用《游通天岩》诗表达了对自己在通天岩的新发现的喜悦:“重冈郁积石,千佛宋代镌……志欲绝天下,辛勤建山村。”全诗230字,一气呵成,酣畅淋漓。

曾龚有诗曰:“西山石窟可通天,隐士悠悠若谪仙。晓月轻抚琴一曲,苏阳论道醉清泉。”

榕树迤逦,江风浩浩

清八景4:宝盖朝云

从南康方向逶迤东来的一溜山峦,到了虔州正南面,忽地拔高,耸起一座海拔1016米(黄海标高)的崆峒山之巅宝盖峰。

崆峒山为晋崆峒僧阡曾驻于此而得名。崆峒山在唐以前叫仁空山、空山,因崆峒僧阡创建了空山寺,宋人将空山寺也称崆峒寺,仁空山亦被唤作崆峒山。清末以其主峰大峰山而简名峰山。明崇祯年间,安徽桐城曹洞宗第二十八世高僧明雪驻锡崆峒山,在崆峒山重建空山寺。崇祯十一年(1638年),赣州知府刘寰为空山寺题名“空山精舍”。精舍为儒家讲学场所,也指佛家修行之地。明嘉靖年间,虔州古城内笔峰山原有新泉精舍,黄弘纲有记。东胜山亦有东胜山精舍,吏部尚书宋荤有诗《月夜同介维暨子基著饮东胜山精舍》为证。周敦颐则有《香林寺别虔守赵公》诗,其中有“精舍泉声清虢,高林云色淡悠悠”之句,可见北宋虔州便有大量精舍存在(其中赵公,指赵抃)。

峰山之顶,俗称龙头顶,是个晨暮二时云蒸霞霭之处。从虔州城里南望,但见青山巍峨,宝盖朝云,情景宛若美庐、黄山。清李朴诗赞宝盖峰:“云根秀出碧芙蓉,烟晃霞飞瑞霭中。地脉九枝龙奋蛰,天河一派练横空。”前两句是诗人于山外看山的秀美,后两句是诗人在山上看四野。想必是霞飞瑞霭的宝盖峰赚了诗人的脚力诱得诗人上了山,而诗人处于高巅处,看见各路山脉如九龙蛰伏而来,北面章水似白练横空起伏。虔州之山水豪迈,激越了诗人情怀。

云,云卷云舒时最美。如这宝盖峰,云在漫踱步时,山如一幅流动的图画,云在飘渺处时,山却如一尊沉默的巨神。人们爱在这云与山的恋爱中,寻觅些云的骄羞、山的呓语,造些美丽的词句,鼓励山与云的缠绵。山与云,也不知有无听懂人类寄托着他们自己情感的赞美,仍然自顾自地、千年不改地继续着它们的爱恋。其实,宝盖峰并不特别,与许多峻山雄岭一样,它们一概地喜欢云的缠绵,无论云在洒泪或开笑,无论云着浓妆或轻纱。其实,宝盖峰又很特别,它生长在赣江源头,望着三江水,啜着南北风,守着虔州城,如一道天然屏障,替虔城拦蓄着千年风流、替百姓庇护着四季安宁。

当然,宝盖峰也是哲学之地。其南峰曾有古寺空山精舍,舍前有宝镜池,曾为佳境,访者如雀。不知何年何月舍成了断垣,池也成了一洼地。洼地残积的水在阳光或月色下还或多或少地泛映着些久远的光荣与梦幻,几块久富盛名的“宝枕石”却始终冰冷如霜,把一个个遥远的繁华故事收敛如磐。空山精舍,虚怀若谷,名字里便满是佛与禅的精华在流溢。所以,尽管这舍没了,但空山始终在,精神始终在。于是,文化人收获了些空灵,亦整理了回思想。每每是四季劲风鼓吹着衣袂,访客们携着些“高处不胜寒”零碎感想,别了山的流连目光离开下山的。

北宋包拯别虔州之前,曾上崆峒山寻访赣县隐士陈炳(字晦之)。北宋赣州是一个出隐士的处在,陈晦之、阳孝本、缪铭、刘丞直等便是例证。陈晦之在崆峒山聚众讲学,颇有名气。陈晦之仙逝后,包拯为其题写墓志铭,称陈晦之“文高表世,学优入圣。”

陈晦之算是崆峒山的本土第一名人了。随后,一生刚直、善文工诗的宋淳熙丁未(1187年)进士缪铭,也为崆峒山增添了一抹光彩,他将崆峒山做为自己思想的落脚点,将毕生著作汇集成书,名字即为《崆峒集》。再随后,明代赣县人、元代赣南仅有的两名进士之一刘丞直,在明洪武五年也辞官归隐崆峒山,自号“崆峒雪樵”。

如今,空山精舍成了废墟,宝镜池还有一脉汪泉。驻足其侧,水光潋滟,一时间仿佛让人以为溶了包拯那双可以洞穿人灵魂的目光,让人觉得包拯的精神始终在,宛如宝盖峰雄风依然一般。

有时,看风景真不需要进入风景中。人间是这个道理,山水也是这个道理。如这宝盖峰,既如神般壮哉,我们遥祭它便可了,又何必太贴近它。

曾龚有诗曰:“朝云岀岫秀崆峒,宝盖胸涛七彩风。吹至虔城调古韵,三江起舞唱葱茏。”

高山流云,漫天霞光

清八景5:马崖禅影

张照乘题唱清八景的乾隆时,便是远远早于孔宗翰请苏轼诗题虔州宋八境的北宋时,马祖就已经离开龚公崖(后名马祖岩)了,搬迁到赣县田村的龚公山(后名宝华山)去了。虔州人每回题咏“八境(景)”,屡屡不忘马祖之“禅影”,如此神迷千余年,足可见虔州人对马祖的敬仰,对自己的城市景观的热爱,简直到了自我陶醉的状态。

其实,虔州人是对赵抃、苏东坡、文天祥这些文人骚客们及其描绘的景色所神迷。谁叫这些骚客们为马祖岩留下如许多的诗唱呢?!苏公、文公是随处“掉包袱”、世人景仰的大师,为马祖岩留下诗咏不足为奇。孔宗翰前任知州赵抃属于二流诗家,却也喜欢吟山唱水,其中咏虔州诗充满激情,为马祖岩留下一段美好的文坛佳话。

赵抃赴虔州任知州后不久,周敦颐来到了虔州任通判。赵虽年长周九岁,又于周有举荐之恩。但两位先贤之前是有误会的,直到虔州共事后才冰释前嫌,并转而惺惺相惜,互为敬重。赵抃钦佩周敦颐“胸怀洒落,如光风霁月”之风范,周敦颐则敬重赵抃“刚直不阿,铁面无私”之秉性。

赵抃对周敦颐的到来,热情有加,从赵抃亲自陪同周敦颐一同登攀马祖岩佛日峰一事便可知一二。他们一同浴晓日,乘快车,离府治,渡贡水,登马祖岩。于马祖岩最高峰佛日峰上,尘外亭多情地环抱二位地方主官,留下了他们伟岸的身影和爽朗的笑声。二位贤哲指点江山,一身豪气。面对身边如涛浪的松风、脚下似蛟龙的贡水,了望炊烟辽阔的虔州城、气象万千的山川秀,赵抃心中生出无限诗意,欣然赞诗一首:“晓出东江向近郊,舍车乘棹复登高。虎头城里人烟阔,马祖岩前气象豪。下指正声调玉轸,放怀雄辨起云涛。联镳归去尤清乐,数里松风耸骨毛。”

后人感叹,马祖早已将几百年前便将禅床移至数十里外的龚公山(宝华山)去了,留下的几座普普通通的野山,竟风光独占,掠取了两位大文人及之后无数骚客如此之多的豪情。

如今,马祖岩重建了宋代五亭,山巅与山腰上又新建起了更加气势的殿堂。殿堂俯视章江、雄倪虔城,气势开阔,是个观风赏景之绝佳高处。殿堂外有巨钟大鼓,晨响暮鸣,声震三江。殿右侧有古井一口,外方内圆,井水清洌,饮之甘甜,沁人心脾。半山腰当年马祖修炼的山洞呈半月形,野草覆盖,水滴扬韵,显得格外高古、幽深。

曾龚有诗曰:“贡水之东禅意浓,佛光闪闪绕青峰。当年马祖平常咒,修得真身世代崇。”

红日初现,佛光普照

清八景6:雁塔文峰

真正喜爱虔州的人是文化人了。而虔州招惹文化人喜爱的理由又恰是俯拾即是的虔州文化。于是,从古至今,文化景观吸引文化人,文化人又留下文化履痕,千年轮回,便造就了虔州灿烂的文明与文化。

虔州文化的灿烂地域在现赣州一中一带。夜话亭、阳明院、廉泉、光孝寺、文庙、慈云塔、五道庙、南市街……到处都有唐诗宋词在飞扬,到处有明砖清瓦在幽思,随便转悠中,或许一不小心就踩上了苏东坡、文天祥的脚履。文化中心地位的确立,连同小南门这座无名山,也身价涨了起来,被誉为笔峰山、“文峰山”。文峰山,象征一个区域文明昌盛、文人辈出。这种观念在明清是相当盛行的。

塔是佛家的物,故有宝塔、浮屠之称。赣州慈云塔建于北宋天圣元年(1023年),旧名瞻云塔,因原在慈云寺内,又名慈云寺塔、舍利塔,清代曾易名雁塔。塔身九级六面,高42米,原有外环木构出檐回廊,内有阶梯登临塔顶,清光绪年间一场大火焚了外回廊,文革破“四旧”毁了内阶梯,十多年前重新修葺了这座北宋古塔。虽然慈云塔年代有些久远了,但它巍峨的气势,仍是虔城所有古建筑中特立卓越的。当人们走近它,仰望它的雄姿时,烈日下的古塔壮丽得令人眩目,让人无不由此及彼遥想当年宋城的威风凛然!而周边的文庙与厚德路小学,又无不让人感觉到古老宋塔蕴涵的文化成了种子。

虔州其实是坚强又兼容的。它有坚固的城池,有浇筑了铁水的城墙;它包容外来的一切文化与人,而有了繁华似锦的文化资源。虔州历任为官者总不必太费心思去安民,总有许多的好心情去游山玩水去吟诗作画,也总是推波助澜着虔州文化的进步。赣南是客家人集散地之一,虔州又是赣南政治、经济、文化之中心,自然也应该是客家大家族中一个部分。包容性极强的赣州城,在历史上数次客家人往南迁徒的过程中,不可否认地有相当一部分人融入了赣州城,否则,赣州文化也不可能有如此呈百象、绽百花之今天了。客观地说,为虔州奠定文化基础的人一大半是外地人。

赣州的可爱之处,似乎也正在于此,包容兼并,古老而现代。如当年城内涛声拍岸的二码头演绎成了高楼大厦的水泥森林,如当年的二城门风劲吹的镇南门失了威严,多了温柔与美丽,成了现代赣州城最富代表意义的南门广场。

一个城市具备了这种独立卓行而包容兼并的气质、精神,何愁城市文化不提升、文明不进步?!一座意象性的文峰被铲平了,更多具有实质意义的文峰,如那赣州一中、三中,赣州中学,赣南师大,江西理工大学,等等,不是胜似文峰吗?!

曾龚有诗曰:“雁塔慈云映文峰,当年树下忆苏公。风流倜傥真才子,可许濂泉共采风?”

穿行古城,采撷风流

清八景7:天竺晴岚

天竺寺,史书有两种记载,一在水西往通天岩去的途中,一在水东镇辖区水东村。此处暂采用后一观点。姑且认为地址在南挨赣储公路,北邻万松山的水东。

唐代古寺天竺寺深藏密林之中,这个当年宋代名士李朴读书处,乃清代八景之“天竺晴岚”是也。“古天竺寺两峰晴,日霁毫光照眼明。灵鹫山头烟欲袅,赤珠岭畔霭常萦。元和当日传初地,修吉于今忆旧名。拟向翠微深处去,头陀唤醒竹千茎。”一千多年前贡水江畔,万松山边有座修吉寺。唐代高僧韬光大师自杭州钱塘天竺寺移锡虔州修吉寺后,后人改称天竺寺。唐代诗人白居易(字乐天)与韬光大师早有相识,互有诗赠。白居易任江州刺史时,韬光大师远赴虔州,白居易赠诗天竺寺韬光大师,诗曰:“一山门作两山门,两寺原从一寺分。东涧水流西涧水,南山云起北山云。前台花发后台见,上界钟情下界闻。遥想吾师行道处,天香桂子落纷纷。”韬光大师将诗绢珍藏了起来,做为寺院的传承之宝。

北宋大文豪苏洵,与虔州水南钟棐有交往。在苏轼13岁时,其父苏洵来到虔州游学三载。其间,钟棐陪苏洵往天竺寺走访,还在寺院见着了白居易写给韬光禅师的真迹。原来,韬光禅师将白居易诗巾作为镇寺之宝传给了弟子。弟子们一直珍藏着,直到苏洵来到,真迹仍保存完好。

古天竺寺在虔州颇有名气,寺处群山相朝,山环水绕之中,森林茂密,气势澎湃。咏天竺晴岚的诗甚多,比如:“时来江阁倚新晴,寺带岚光隔岸明。练布雷冈浓一抹,白纡赤岭色双清。氤氲深处藏龙象,空寂观中断利名。几度沧桑著陈迹,诗传桑韵竹方茎。”唐代南康人士、江西第一个进士、著名诗人綦毋潜也写过天竺寺:“君有化城最,西穷叠嶂深。松门当洞口,石路在峰心。幽见夕阳霁,高逢暮雨阴。佛身瞻甘发,宝地践黄金。云向竹溪尽,月从花洞临。因物成真悟,遗世在兹岑。”

苏洵别虔四十七年后,苏东坡受贬南下,途经虔州。曾问虔州名士马后尘可知天竺寺。他说:“我苏家似与虔州有缘。记得在我十三岁时,先父游学四方,从虔州回去,说是此处近城某山中有一天竺寺,乃杭州天竺寺分寺,内有唐朝白居易亲书之诗。”马后尘遂领苏东坡游天竺寺。

苏东坡在天竺寺赏玩尽兴,却未见父亲苏洵当年见着的白居易诗巾真迹,只见着了住持吾性大师镌刻在壁上的白居易的诗,一问才知道白居易真迹在前些年丢失了,只能是凭记忆镌刻在了墙壁上。苏东坡联想到自身晚年的漂泊,不禁感慨万分,随即赋诗一首:“香山居士留遗迹,天竺禅师有故家。空咏连珠吟叠壁,已亡飞鸟失惊蛇。林深野桂寒无子,雨浥山姜病有花。四十七年真一梦,天涯流落涕横斜。”同行才子顾发端为诗注脚:“一路贬逐一路歌,不识世间有坎坷。文星下凡本该曲,滔滔积善聚东坡。”

苏东坡遍游全国各地,而在虔州天竺寺发出的感慨是何等的深沉,这也充分说明当时天竺寺确有感人之处。难怪在天竺晴岚诗中有描述:“雨后看山山色净,花宫深处独毵毵。淡烟微向青天落,朝气遥从碧树含。鹫岭踏开千嶂月,狮岩坐被九秋岚,去来无定真如相,妙会须从静里参。”

千年天竺寺的变迁,照佛理说的因缘生灭,物换星移。古寺曾毁于百年前。今逢盛世,十多年前重建,历经五年时间,在各方的支持下,当时在深圳弦法寺住持的本焕大师曾予以支助,现已初具规模。由缅甸塑造的汉白玉观音菩萨,高3.6米、重8.5吨安放大殿,雄伟壮丽、光彩照人、可称赣南首尊珍贵佛像。

曾龚有诗曰:“唐朝诗巾洵公见,苏子来寻已隐踪。四十七年萦绕处,只闻钟声不见钟。”

敬仰苏子,书写东坡

清八景8:储潭晓镜

赣州八境文化中,清八景的意义是承前启后的。从1080年苏东坡为孔宗翰题虔州八境图有宋八境,至清张照乘父子题赣州八景,时间跨度近六百年;再从张照乘父子题八景至赣州现代八景的出世,时间跨度又是300年。前后两个时间跨度中,历史空间巨大,社会与自然乃至山川地理都发生了天翻地覆的变化。所以,探究清八景,对我们今天研究赣州八境文化是有着深远的历史意义的。

雍正十三年,张照乘(字宝贤)调任赣县知县,其父张栋书、弟张照黎也随后来到赣州。赣州城因为这父子三人的到来,进入了一个文化盛期,关于赣州八景文化的一段文化佳话也就此形成。

张氏三人,乃河北省磁州(今磁县)人,均为饱学之士。其中“张照乘以拔贡为官学教习,雍正13年调知赣县。”书中关于他的记载颇有褒奖,说他“才能任巨”,有才能,能担当重任。他入城不久,“请迁复学宫(即文庙)于城东故址”,即将县学在现慈云塔下重新恢复,并在公务之余,亲自参与县学的管理与教学活动,并从中选拔了一批有志且有抱负的年轻学子于他的县署中任职,如此苦心经营六年,赣县的人才才逐渐成长起来。

当时,赣县尚未无社仓,张照乘便竭力劝说有钱人捐谷,设立义仓,分贮于城乡各处,以防患灾年歉收之急。赣州城水东一带自古叫火焰山,山岭赤色,张照乘担忧百姓遭受火灾血疾,便仿学明正德知府邢旬,带头栽植松树,并鼓动城乡百姓一起参与,终于成就了今天郁郁葱葱的一片万松山。为防止水患,张照乘还要求章、贡、赣三江沿岸百姓大力种榕护堤,以至赣城内外,尤其是三江六岸榕风浩荡、逶迤成景,赣州的水患也因此得到了明显的控制。任职期间,张照乘还开展了“修八境台城垣,清理官衙,收养婴儿”等深得民心之活动。他的一系列作为,让赣州城百姓大为感动,他的高尚德行,使得还在任的他便赢得了百姓厚爱,士民们自发地捐钱为他修建祠堂以报其德。因为政绩卓著,张照乘随后被提拔为饶州府同知,后来历任吉安、南昌、嘉兴知府等职。

今天,我们后人看张照乘,会觉得他所有功德中最大的一件,不是他的政绩如何,而是他与父亲张栋书(字子车,著有《晤言集》《百善录》)、弟弟张照黎为赣州城拟定“清八景”。这是件文化事项,或许还只是他们父子三人闲情逸致的产物。然而,政治内容是每个为政者都必须所为的,文化内容却未必是每个为政者所能为的。这项文化内容一旦确立,竟然承前启后了近千年。

不能确切是张照乘任上的哪一年,他们父子三人谁也不记得是第几回上八境台了。这回,老夫子张栋书依然是“携长儿照乘,次儿照黎”,兴致勃勃走在前面。他们行走于“台前后左右,周览山川,仰溯前人”,议论起了苏东坡及其八境诗。张栋书认为苏东坡的八境诗是遥想寄兴之作,然苏公却能于“风来雨过涛声山色间,别开灵境”,咏唱出旷世之作,甚至连他的数十年前也来过赣州的老父亲苏洵也因此“足与江山并传”。

张栋书自言“非敢希踪苏氏”,其实恰恰相反,他就是有心比拟苏氏父子。他认为苏东坡及其八境诗,令其父亲苏洵在虔州的经历也成了经典,如今我儿在赣作知县,我们也可在赣州八境上做些文章,既可“聊以志游”,也或可作一回比拟苏氏父子之风雅事。

于是,他们父子三人,以八境台上所见景致,分题八景(见《赣州市地名志》本文不一一述之)。

在八境台上,最遥远的景当数峰山储潭。汉书《通志氏族略储志》有载:赣州府城北二十里储山下为储潭,有储君庙。晋史也有载:“晋咸和二年,州守朱玮提兵讨苏峻,次储潭,夜梦神人告曰:我为储君,奉帝命司此土,府君能为庙祀我,当有以报,玮如其请,乃物,果克敌而返府,遂立庙。”

在赣人眼中,峰山是赣州城的风水山,扼守三江,聚集风水;储潭则是赣州城的风水潭,聚赣江风流,聚赣州风水。张氏父子则认为,储潭“乃台之遥照”——储潭如一面巨镜,江水清澈,江面宽阔,可以映照八境台,是台之外延台之魂灵。有了对储潭如此诗意的理解,储潭便超越了其本身——不仅仅为祭祀祈祷平安过滩庙地,不仅仅为潭深迥旋聚物捞尸场所。

随后,一个初春的日子,张照乘父子三个相约来到了储潭,并分别写下了优美的《储潭晓镜》,把储潭美妙的竟境表现的淋漓尽致:“海潮红日浴扶桑,十里澄潭拂镜光。涩静沙明披雾?,波平云散焕天章。游鱼阵阵穿萍带,飞鹭双双集岸旁。一派晴辉依皓月,千峰倒影水中央。”(张栋书)、“台影枘拖十里余,储潭宿雨乍晴初。山从曲处回澜阔,水到平来积垢除。荡漾小舟浮幻象,空明大地印清虚。照人肝胆凭渊鉴,不向滩头学羡鱼。”(张照乘)、“双流几处到储潭,澄沏朝开镜一凼。雨过云霞磨宿垢,山回藻荇上晴岚。失楼杨柳春初睡,现艇笙歌酒正酣。都被波光遥照去,更添薄暮几鱼篮”(张照黎)。

张氏父子的新八景诗问世后,附庸风雅者趋之若骛,关于“储潭晓镜”的赞美诗也从此不绝。如清黎岱的“千枝百派束无余,一片澄鲜霁景初。活泼泼浇尘眼豁,碧悠悠久鉴心除。钩*鸟唤当山旭,矣乃桡声答谷虚。咫尺易寻濠上乐,芦花深处静面鱼。”

清胡相良的“澄江浪静散盘涡,潋艳朝涵碧一窝。朗似冰壶悬太乙,光疑白练浸银河。龙藏水底衔珠卧,鸟集天空拂镜过。百叠储山浮幻影,更收斜照漾晴波。”

清沈均安的“扁舟趁晓泛储潭,一鉴平开万象涵。峭壁倒临溪染翠,流云横渡水拖蓝。残宵月映波偏净,午夜犀燃怪可探。好是西江滩最险,故留仙迹镇东南。”

清石逢尧的“城北峙储山,砥柱双江澳。开滩潴上游,渔歌沸洄复。深潭彻底清,水光鉴眉目。星月迷上下,来往驻舟舳。在昔有储君,金锁钓妖犊。庙貌镇江皋,遐迩弄牲祝。”

清陈元第的“空明储水绕雄城,夜锁金牛作吼声。山露犹凝春色媚,顿烟欲出黛痕轻。送来风雨孤帆影,照尽东南万里情。片片波光清可掬,俨然人在镜中行。”

清王绥的“临潭兀坐听风吟,拂镜扬?度碧浔。万顷汪胱寒晓日,一轮圆影沁冰心。水乡影老蛟龙外,波底飞来云鸟深。知是神工经百炼,长悬江上照浮沈。”

近数十年来,由于水资源开始贫竭,赣江河床上升,水面变窄,水流量变小,导致著名的“储潭晓镜”之景受了影响。再加之工业革命昌盛,大气污染,能见度变小,从八境台已不能十分清楚地了望到“储潭晓镜”之美景了。“储潭晓镜”渐渐退出了“八境”文化的舞台。

曾龚有诗曰:“客至储山见玉潭,江平水静如明镜。赣滩伏北浪休惊,作别虔城仪八境。”

笔耕不辍,情系故园

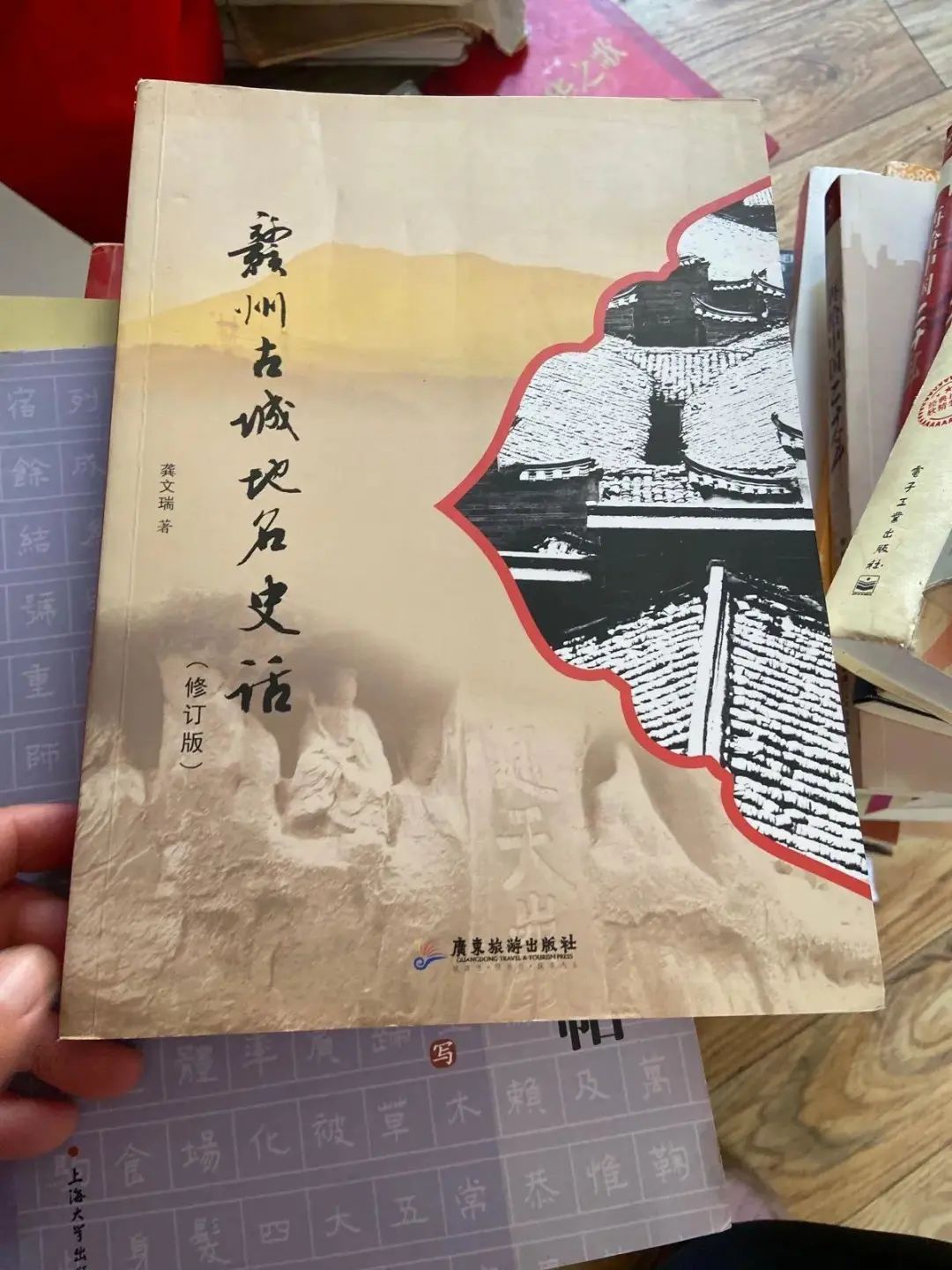

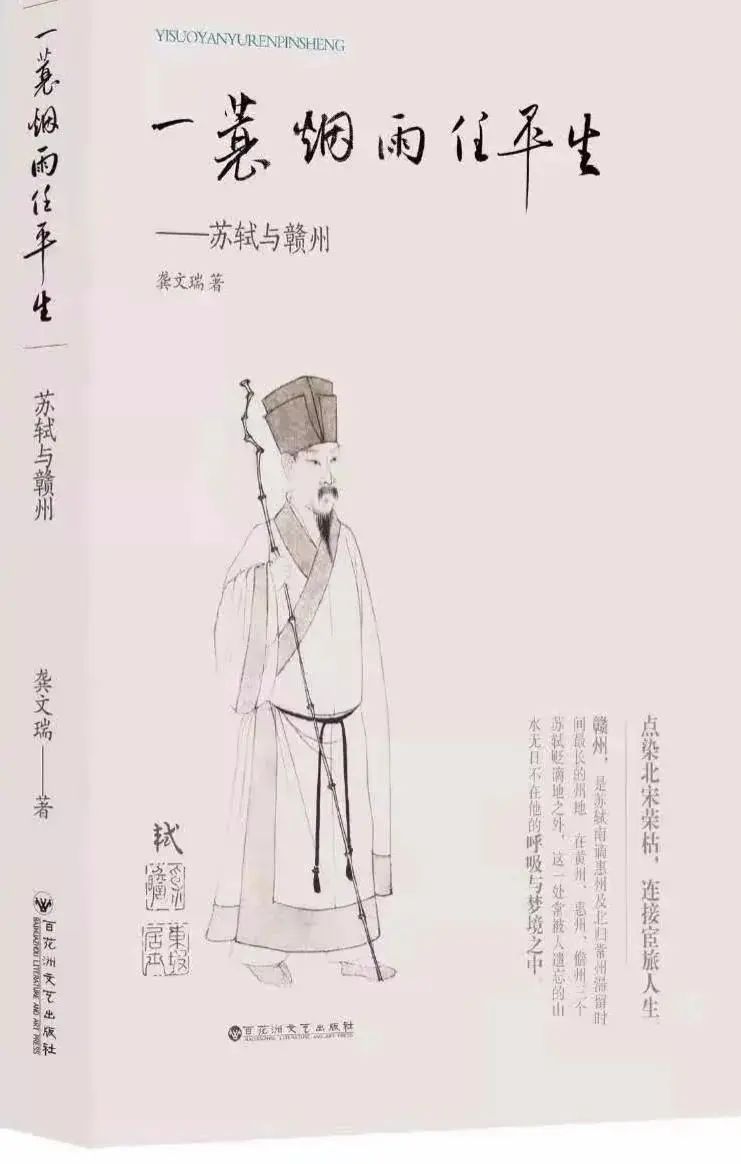

作者简介:龚文瑞,笔名文瑞、谷风,祖籍南昌,出生地瑞金,工作地赣州,现定居上海。中国作家协会会员,中国苏轼研究学会会员,中国明史学会王阳明研究会副会长,江西省地域文化研究会专家顾问,赣州市政府古城保护委员会专家顾问,赣南师大文学院特聘教授。独立学者,长期从事赣州本土文化研究,著有《客家文化》《客家故园》《赣州古城地名史话》《山水赣州》《苏轼与赣州》《王阳明南赣史话》《赣南书院研究》等近三十部专著。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询