赣州真是一座灵气外露的城市,稍稍隆起个土堆,就矗立成了千年的文化海拔。

这个“土堆”,叫贺兰山。在这座山上,还有一座楼阁。登临其上,放眼四望,山川远去,江河奔腾,城池尽收眼底,不能不叫人怀古思远,豪气顿生。

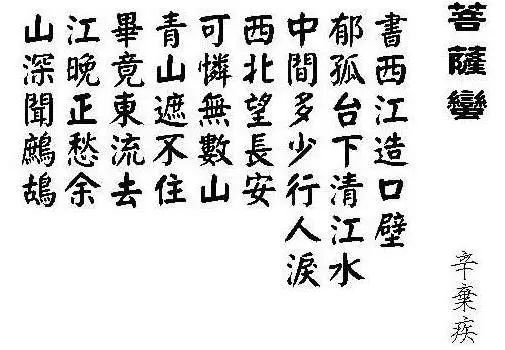

这座楼阁,叫郁孤台。

从某种意义上说,郁孤台的名气高于赣州。这不足为奇。赣州只是作为一个地名存在,而郁孤台,是埋在我们骨子里的一种文化渴望。大凡有名楼的地方,概莫能外。譬如,黄鹤楼之于武汉、滕王阁之于南昌,这楼阁在我们心里的亲近度,远远超过那硬邦邦的地名。

也正因此,每每有外地友人问,来赣州看什么?而当我一说郁孤台后,他们的表情总是惊人的一致,脱口而出“郁孤台下清江水”。原来,作为地名的赣州也许不一定被外地人了解,但作为文化的赣州,早已深入世人的灵魂。

这是一个耐人寻味的话题。

一个地方,不管经济如何发展,只有成为文化,才能慢慢渗透进人们的心里,积淀成一种渴望和情结。但郁孤台在人们的文化心理中,未免留着太多的沉重。原因之一,是“郁孤”二字,本就沉重不堪,透着苍凉的意味;原因之二,是辛弃疾的那首词,随便一吟,便是成江成河的泪流。

我就是带着这样一种认知走上郁孤台的。之前,郁孤台在我的头脑里甚至形成不了楼台的形象,脑海里总是出现奔腾的江水,以及眼望汴梁临江孓立的辛弃疾,仿佛那楼只是那样一个人。

而我,的确是为了那个人、那首词而来。

登临郁孤台,站在山脚,眼前是数十级台阶,一直伸向灰蒙蒙的天际。台阶的顶端,凌角飞檐,傲然耸立。

我撑着伞,沿山径拾级而上。周边没有游人,我孤独地行着,脚步声被细雨湮没。风挟着雨丝吹到脸上,有着冰凉的滋味。在这样的细雨中,郁孤台尽显沧桑和幽怨,它静静地望着对面成群的高楼,似城中的一座孤岛。

跨上台阶,我终于与他相遇了。诗人气质、将帅风采的他昂头而立,身披风衣,长须在风中微微飘动,宽大的手掌紧握着剑柄,剑的一截已悄然出鞘。

我佩服雕塑家的理解。至少,他读懂了辛弃疾。在那欲拔未拔、半截出鞘的剑锋里,我看到了辛弃疾悲愤郁结、壮志难酬的愁肠。正如楼内的那副楹联:“郁结古今事,孤悬天地心。”

我默默注视着这位伟大的爱国词人,心中奔涌着他那些震烁古今的词句。那金戈铁马的岁月,有如烈烈嘶鸣的战马,在我脑海里奔踏而来。

在那队伍中,有一个骑着白马的少年英雄,长剑挥过,血涌成河。他21岁参加抗金义军,从山东济南冲向战场时,就已经打算将自己的一腔热血挥洒在驱逐侵略者的疆场。次年,他拉起一支两千人的抗金队伍,投奔耿京领导的农民起义军。再次年,义军中出了叛徒,杀了耿京,偷走印信,准备投金。他手挥利剑,率50余骑追赶两天,奔驰千里,飞骑入叛营,生擒叛贼,押解至临安正法。之后,率领上万义军南下归宋。

让人悲哀的是,南宋朝廷和他开了个玩笑,削去其兵权,让这样一位勇冠三军、能征善战的少年英雄从疆场走进官场,甚至将其几番免职,使其被迫过着“宜醉宜游宜睡”、“管竹管山管水”的闲居生活。自此,抗金的战场上少了一位英雄,国家的疆土上少了一道屏障。但也正因此,南宋朝廷于无意之中成全了一位纵横千古的伟大文豪,让中华文化多了一代词宗。

一声长叹,我跨进郁孤台。头顶上是著名书法家舒同题写的匾额,字是繁体,气势磅礴,更显得那“郁”字沉郁百结。楼高三层,我登阁而上。中国楼阁,大同小异,雕梁画栋,精致华美。看一座楼似与看一百座楼无异。但人们仍然不断涌向一座又一座楼,其实,并不是为楼,只为那一腔腔千古积淀的文化。

我径自登上三楼。城区内纵横的街道、栉比的楼房,尽伏脚下。逶迤的山峦,由浓及淡,渐渐山天一色。章江、贡水,各自从西南、东南蜿蜒而来,夹城环流,在前方不远的八境台下汇成千里赣江,朝北奔腾流去,江面烟波浩淼,消失在苍茫迷蒙之中。而在河流与阁楼之间,则是全国保留最完整、最大、最长的宋代城墙,蜿蜒耸立着八境台、涌金门、建春门等。烽火连天的狼烟散了,铁马冰河的梦远了,一江春水,几许惆怅。

惆怅之中,辛弃疾登阁而来。一个决定着郁孤台的文化高度,改变着郁孤台命运的日子,就这样缓步走来。

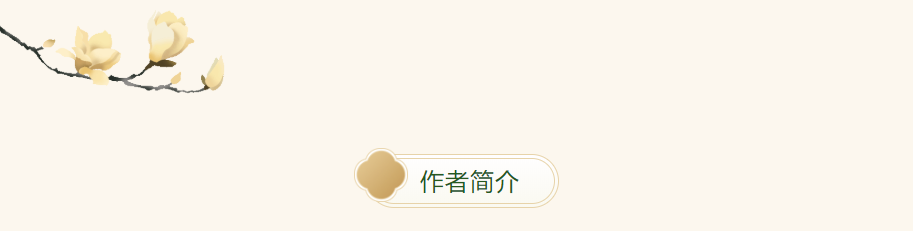

那年,是宋淳熙三年(公元1176年),辛弃疾36岁,任江西提刑。其时,斜阳荒草,鹧鸪声声。辛弃疾站在高楼,身影凝重。他看见一江春水浩荡而去,仿佛看见大半个中原沦陷金人手中,百姓惨遭杀戮,南宋小朝廷岌岌可危,隆佑太后一路仓皇逃窜,从赣江造口壁起船上岸逃至赣州。而如今,自己却空有一腔抱负,落得个壮志难酬、报国无门,十多年来的郁结之气在胸中翻涌,一首千古绝唱《菩萨蛮·书江西造口壁》从胸中奔泻而出:郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山。青山遮不住,毕竟东流去。江晚正愁余,山深闻鹧鸪。

我想,这是郁孤台的福气,是赣州的福气,是中华文明的福气。中华文化的脉搏上,从此跳跃着一个激越的音符;中国瑰丽的诗词宝库中,从此翻腾着一曲“横绝六合,扫空万古”的绝响。

有时我会想,假设没有辛弃疾的登阁,或者辛弃疾登了阁而没有留下这曲名词,我们现在能否看到郁孤台,或者说郁孤台能否站立到今天?在郁孤台的数度兴废中,难道不是辛词中的一片丹红,一次次拯救着它?

文字的生命力远比一座楼台更为旺盛。

与千古卓绝的文字相比,与瑰丽灿烂的文化相比,任何楼台、任何建筑都是脆弱的。只有将其相互依附,楼台才有了生命,才有了精神气质,才会闪耀出穿越时空的文明之光。

郁孤台,它郁结的是民族魂,孤悬的是爱国心。

谢贵芳:

1972年生,江西于都人,中国金融作家协会会员,江西省作家协会、散文学、杂文学会会员,赣州市作家协会、散文学会会员。作品散见《杂文报》《作家报》《小品文选刊》《星火》《江西日报》《广州文艺》《今朝》等报刊发,出版散文集《半步天涯》。

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询