“三山五岭八景台,十个铜钱买得来”、“三十六条街,七十二条巷”、“一(夜)光山,二码头,三潮井……八角井、九曲巷、十(世)臣坊”、“大码头的水,二城门的风,光孝寺的钟、东门井的酒……”可以自豪地说,没有哪座城市像赣州一样如此被百姓眷念——世代用歌谣传唱着城市的美好与故事,以至岁月风把一些歌谣吟唱中的景物都吹没吹远了,那些美妙动人的故事却仍还在民间在百姓的口中传唱不止。赣水迢迢,街谣悠悠。如此,城市的魂灵也便被附着在谣唱里似的,行走在流转的时光里,倔强而隽永地永生着。如同八百年前洪迈指挥兵民铺设的东门浮桥一般,船与桥面旧了换、换了旧,不知有过多少回的更迭,哪怕今天已没有一块当年的桥板,但因为它的魂脉从未散断,它就始终是宋桥,始终被载渡过的行人们叩敬,它就永远是百姓心中的一道风景线,是城市历史渐变与美丽的最好的见证。显然,与宋浮桥相比,赣州城歌谣中的“八景台”更为沧桑。郁孤台、八境台、拜将台毁毁修修无数回,凤凰台、钓鱼台只剩下地名,章贡台、龙凤台、高戏台便是名字也只存留在方志与歌谣中了。好在这座城市从来就不缺乏热爱者。二十多年前,余致力于赣州城口头文化的文字与散文化诠释,将城市街谣率先以《赣州古城地名史话》奉呈于世;今,更有桂南先生脚踏厚土,心系故园,几十年来深耕细作,创作了大量古城题材的美术作品,并在此基础上聚焦街谣文化,用手中的画笔将古城“八景台”以绘图形式重现。桂南先生此举功莫大焉,可谓为赣州“江南宋城”品牌增添了一个新的文化注脚,为赣州历史文化传播创造了一个继语言、文字、摄影、书法之外,美术形式走系列化呈现的新路径。

城市是有记忆的,城市的记忆靠一代代市民去传承;城市是有厚度的,城市的厚度靠一群群文人去累积;城市是有表情的,城市的表情靠一个个匠师去缀饰。赣州需要有属于自已的独具特色的城市标志,需要有可以彰显城市历史渊源的文化符号,而桂南先生的八景台系列画卷,无疑是在为这座古老的历史文化名城镌刻城市标志与文化符号,从这个视角来理解,桂南先生的这组绘画便具有了既承载历史又服务当下、既传扬文化亦创造文化的不可低估的人文意义。

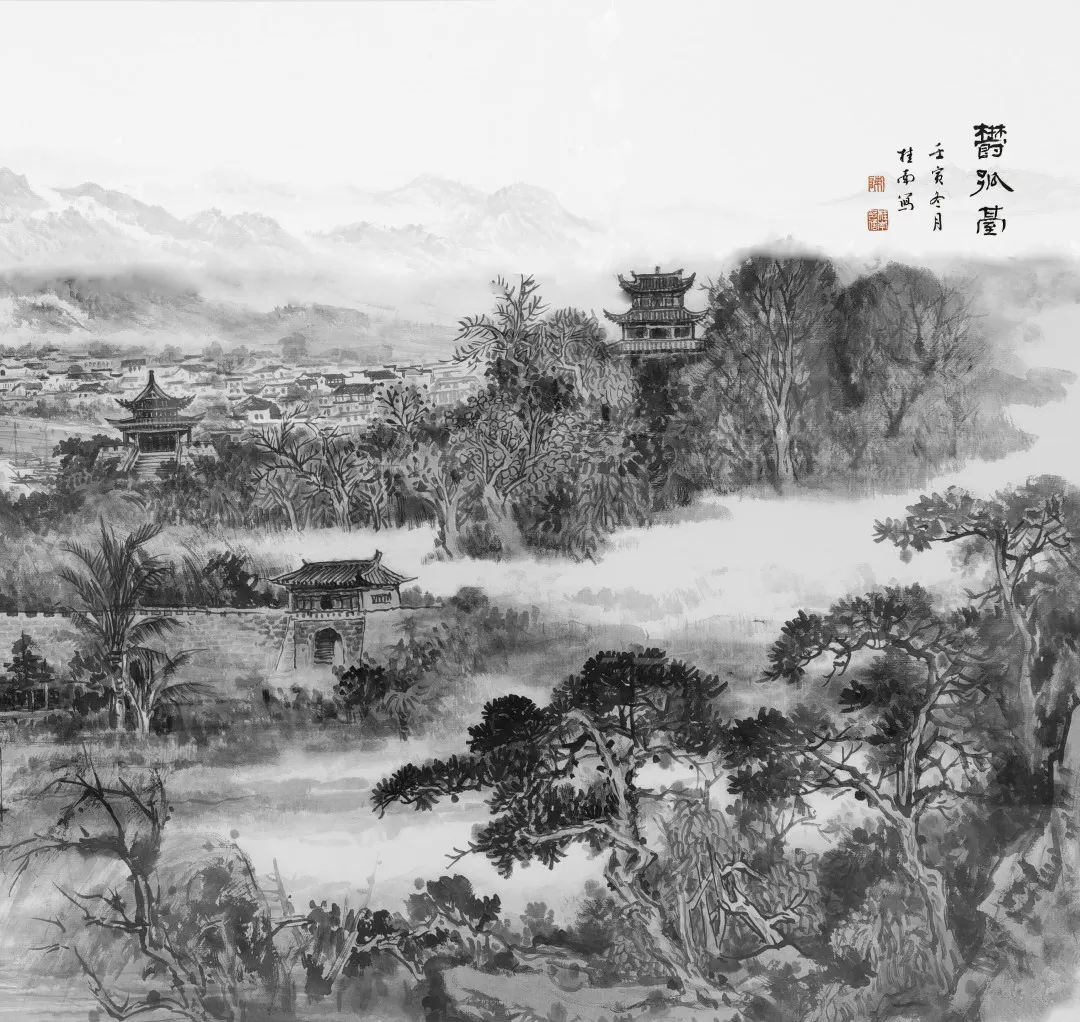

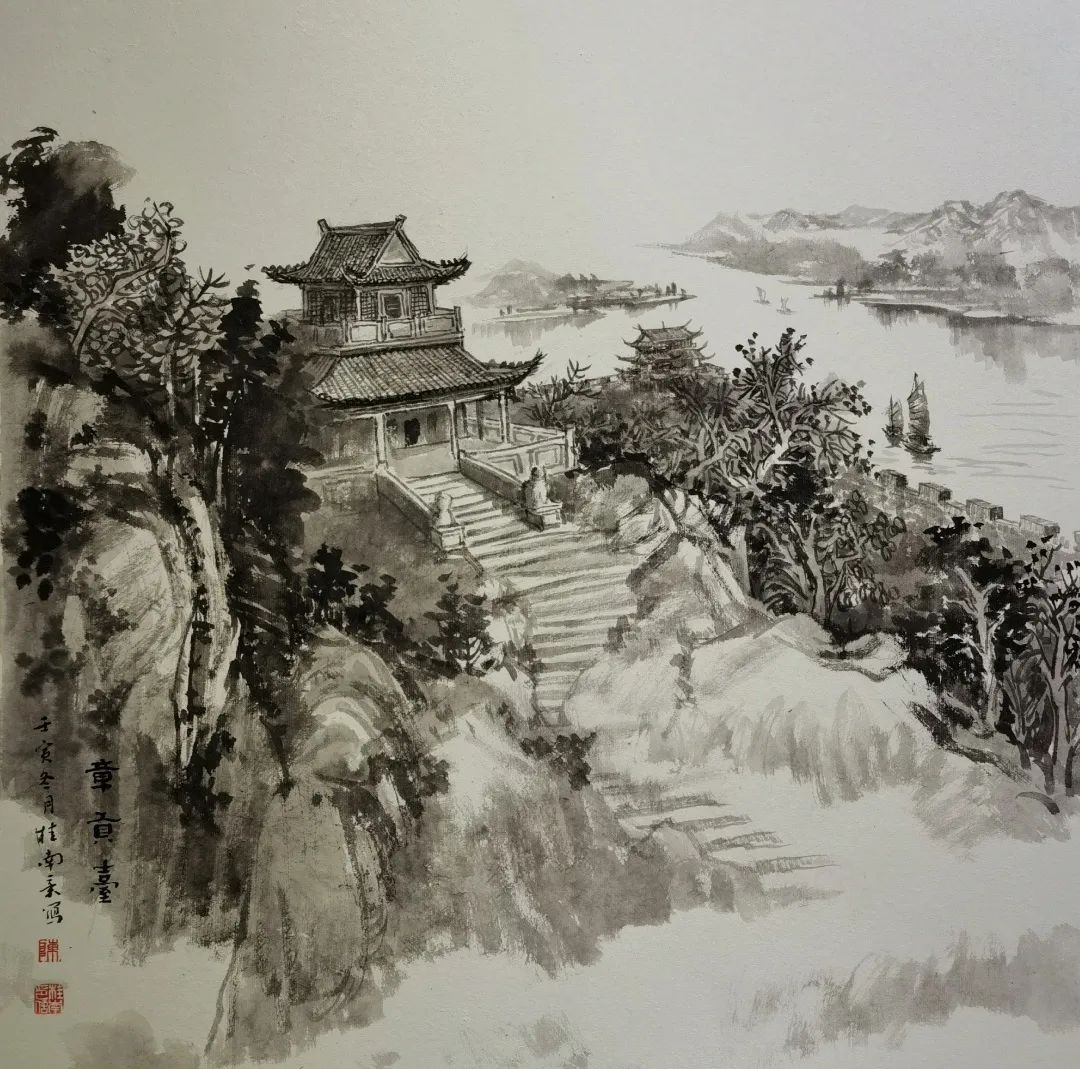

郁孤台,坐落于赣州老城区制高点贺兰山巅,海拔131米,以山势高阜、郁然孤峙而得名。郁孤台始建年代不详。历史上,李勉、苏东坡、岳飞、辛弃疾、文天祥、王阳明、江泽民等历代名人都曾登临此台。1996年,江泽民同志莅临视察郁孤台,在看到他1990年手书的辛弃疾《菩萨蛮· 书江西造口壁》条幅后,高兴地写下了“江泽民一九九六年九月十九日于赣州郁孤台”的题字。现存郁孤台是1983年依据清代同治十年原样重建,台匾“郁孤台”三字由中国书法家协会主席舒同先生所题。

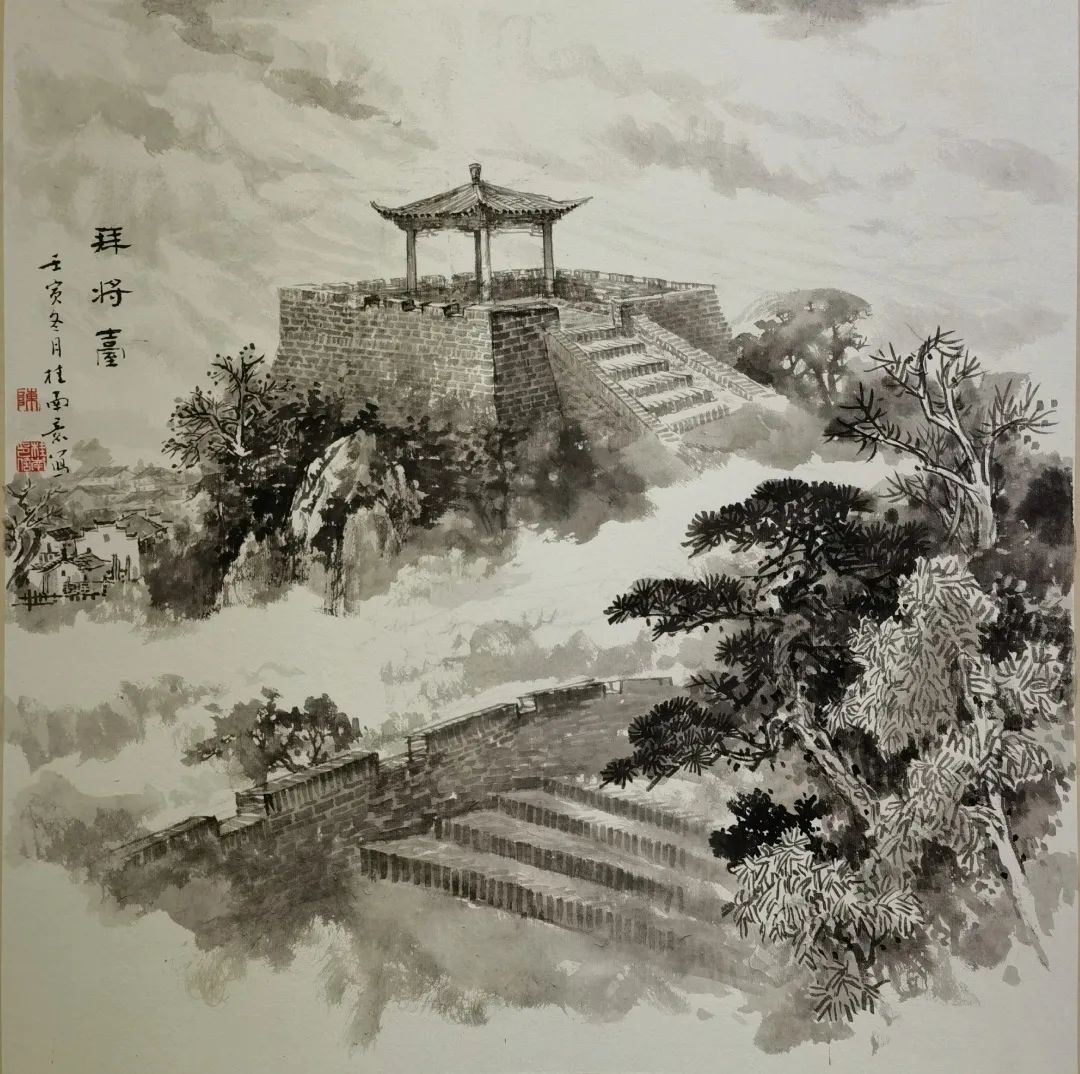

拜将台,在健康路南端西侧的儿童公园内。五代后梁,时为虔州百胜军防御使的卢光稠扩城时筑建。相传,卢光稠在此拜谭全播为大将军。清同治《赣州府志》中有载:“崇墉方广者为拜将台,卢光稠讲武处”。拜将台建在城墙上,右前方紧邻三道城门的镇南门,下为从贡江引入的深阔的濠河,前面则可俯视兵士聚居的大校场。原为土筑,宋代改为砖砌。现拜将台残存段长40米,宽35米,高9米。

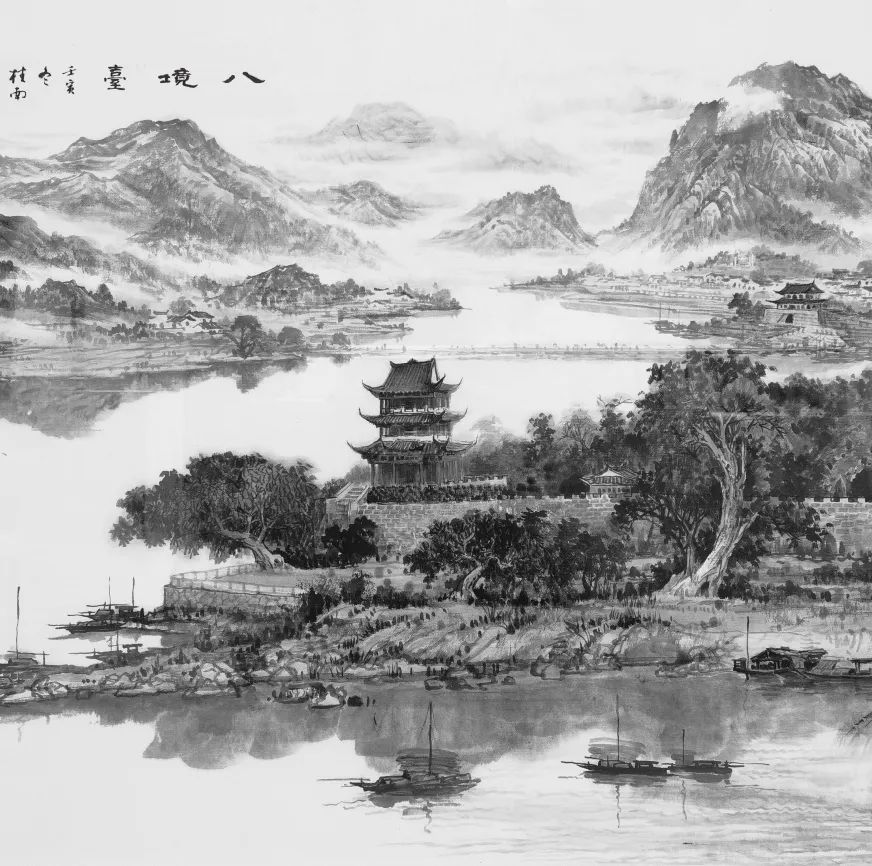

八境台,在城北三江交汇处。北宋嘉祐年间虔州知州孔宗翰筑建,原称石楼。石楼建成后,孔宗翰作图,并请苏东坡按图做《虔州八境图八首并序》。坡公赞曰:“东望七闽,南望五岭,览群山之参差,俯章贡之奔流,云烟出没,草木蕃丽,邑屋相望,鸡犬之声相闻。”绍圣元年,苏东坡被贬岭南路过虔州时登八境台,遍览风光后,深感原诗“未能道其万一”,于是补作《八境图后序》。苏东坡、文天祥、董必武、郭沫若等历代名人均登台赋诗。现存八境台为1987年重建的仿宋建筑,中国佛教协会会长赵朴初先生为八境台题额。

章贡台,遗址在今赣州七中(北区)东北,供电所靠城墙高阜处,清末废。明嘉靖《赣州府志》有载:“章贡台,郡城西北隅。宋嘉祐中,知军赵抃建。”赵抃作《章贡台记》:“治西北隅,有野月、野景亭旧址,堕圮。于是斸楱剪蔓,复屋其上。前所谓二水离合气象,左右拥抱,一举目无毫发遗处。既而命传举觞,援笔为记,以新其名‘章贡’云,盖不失实也。”同治《赣州府志》亦载:“(章贡)台据章、贡二水之会,形胜与郁孤对山地,而甲乙称雄。台之麓有燕誉堂,久废”。

凤凰台,遗址在城区北部凤凰巷内,因有古迹凤凰池而得台名。传说,凤凰池生石竹,有凤栖其上。北宋知州聂子述构亭其上,匾曰“池”,池下有井即凤凰池井,与金鱼池井、嘶马池井并称虔州城“三池”。凤凰池附近地势较高处,筑有台,是为凤凰台。明正德年间,南赣巡抚王阳明令赣州知府邢珣建龙泉书院于凤凰台,后阳明弟子、状元罗洪先(字念庵,吉水人)受邀在凤凰台讲学,清末仍遗留有罗念庵书堂碑记。

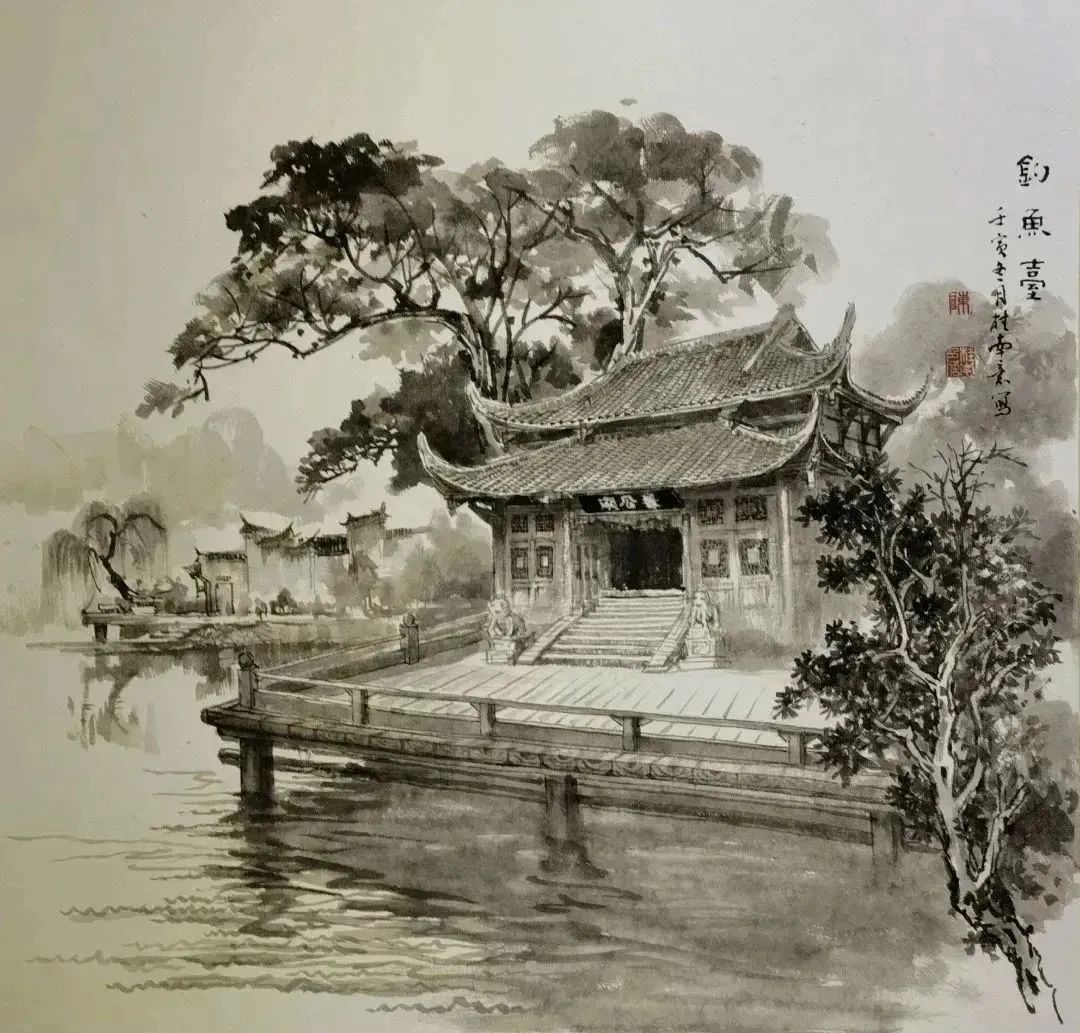

钓鱼台,遗址在城区中部,南接厚德路西段,北通大公路中段,中通宫保府。清同治《赣县志》记载:“清代名谢四巷、谢细巷,后改名钓鱼台。”钓鱼台巷的中段原有一水塘,水塘旁有一株古榕树,水塘旁背建有一庙,叫姜太公(即吕尚)庙,巷以庙得名。钓鱼台既讲述“姜太公钓鱼”的古老传说,也叙述古城池塘密布的关于水的故事。昔日城内有36口大塘,与纵横交错的地下福寿沟彼此暗通,城市在池塘水的氤氲中诗意盎然,也在钓鱼台的浮沉中翩然若梦。

高戏台,遗址在大公路西下濠塘一带,具体位置不详。因毗邻货物如雨的西津门码头,也连接贯通南北的镇南门,加上周边乃高密度的居民聚居地,因此这一带自古是一处人口稠集、熙熙攘攘之处。与和平路两侧巷内分布大量的酒家、戏院类似,下濠塘的闹市里也耸立着这样一座戏台,拔地而起,俯视苍生,接纳了无数的戏班,长腔杂调的昆曲、京城、杂剧……缤纷登场。“怒骂笑啼皆学问,悲欢归去尽人生”,一座高戏台,既演绎着城市的市俗风情,也为彼时南来北往的客商与居者带来些许的慰藉。

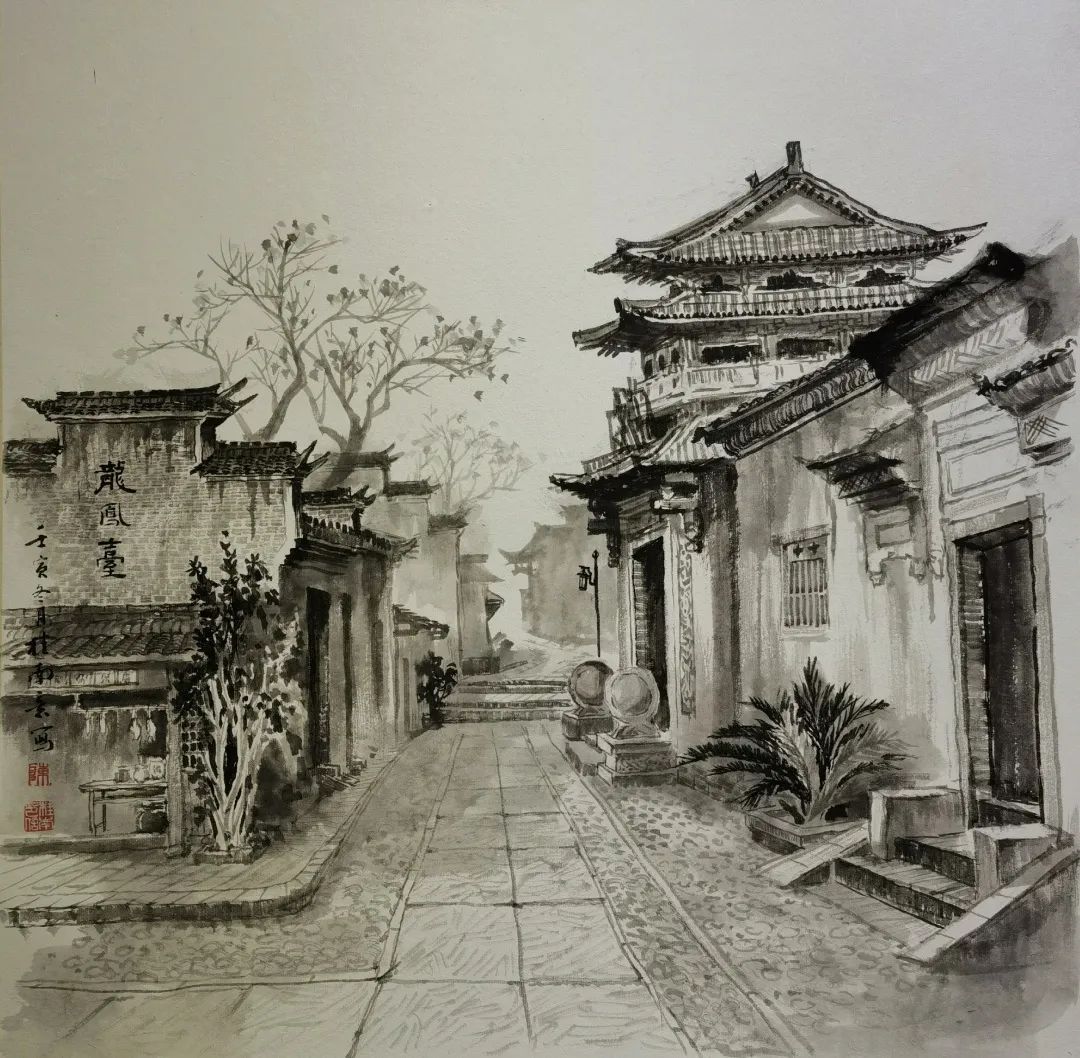

龙凤台,位于解放路凤车巷内(原财校附近),具体位置不详。这是一片高地,贡水风流漫过城墙,跨过中山路,一路匍匐而来,风水聚敛于此地。与镇南门的二城门类似,这里是一个季风的通道,孩童们高举风车的欢笑声长年在巷子里飘荡。这里还可能是一个有故事的地方,可以想像——某年某月,某个富绅豪门诞了一双龙凤胎,又或某户书香人家出了一个进士举子,主人兴奋之余,遂造龙凤台。龙凤台建成后,一龙一凤攀爬在屋脊上,遥对慈云塔,吞吐着绵长的岁月时光,也倾诉着无尽的城市故事。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询