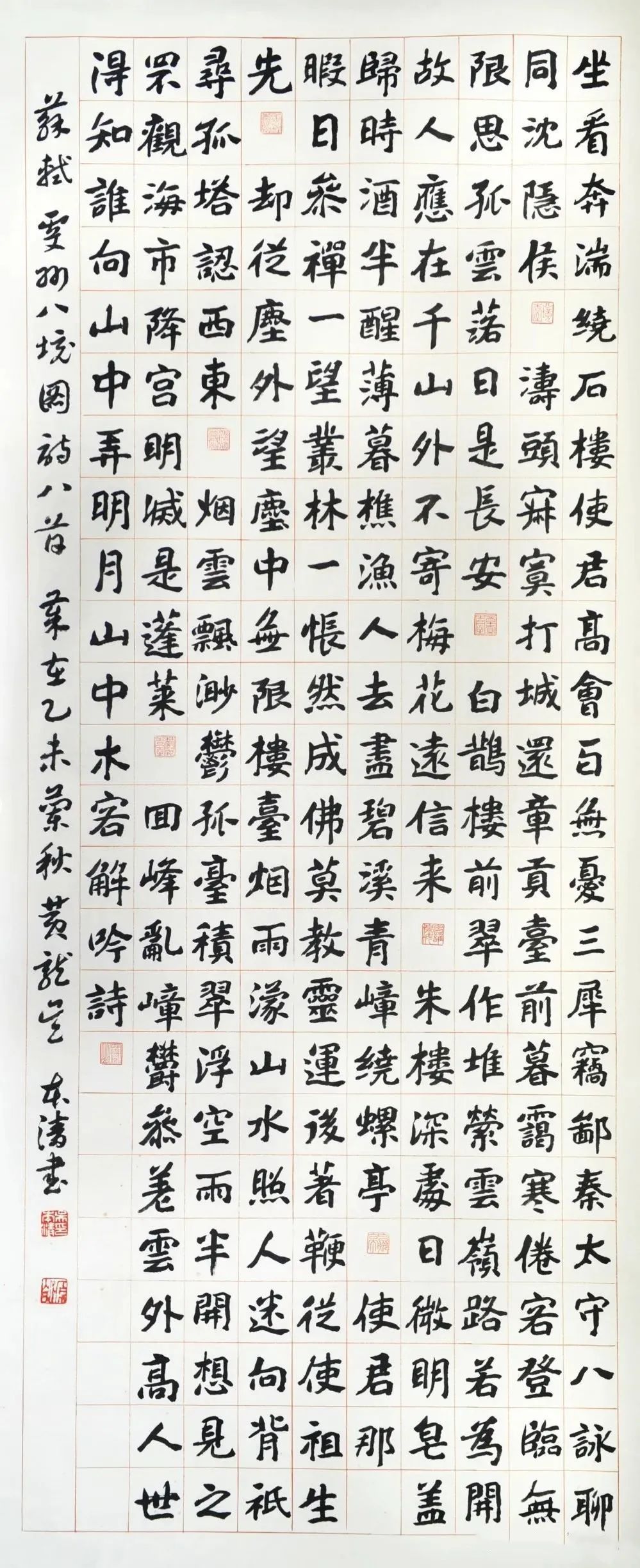

吴本清,名自源,字本清,号性愚。1937年端午生。1961年毕业于江西师范学院中文系,曾在北京师范大学中文系做访问学者,研习甲骨文。现为赣南师范大学教授,中国古文字研究会会员,中国书法家协会会员,江西省书法协会荣誉理事,赣州市书法家协会名誉主席。书法各体皆能,尤擅魏碑,章草。其书法追求内容与形式、书体的统一,诗情、画意、乐韵的多元和谐。长期从事书协组织工作,以及书法教学研究与创作。素少参展参赛。2011年赣南师范大学设"吴本清工作室",继续从事培养书法人才,传承书法艺术工作。

2019年8月26日。到吴本清工作室,见其写黄庭坚,茶诗一首,行书,笔墨酣畅,精品也。他正在忙他的书展的事情,陪吴老一路走回家,通过师院的校园,聊起旧事,忽生写点东西的念头。近来稍闲,翻开近三十年来在工作室在路上听吴老谈艺谈人生笔记,遂成此文。

陪吴老到于都黄麟松山下,看他的老宅子,这是一栋典型客家民居,并不显赫,但也富足。听他说一些家族和自己童年的故事。他的父辈也是乡绅一类人物,颇得乡望,有些文化,所以他读书发蒙较早,四五岁就开始写字。陶涛老师画过一幅速写,吴老有诗“依稀听见母唤儿声”。(2008年6月29日)

吴老师从北京回来。看我写的初稿《吴本清的字》。本清就是字,自源为名,这是有段故事。当年报考中学时以吴自源为姓名报考,但是中学学费太高,读不起,则改为师范,师范是不要交学费的,因报中学已经用了吴自源,便用吴本清为姓名报考。后来虽然上面说原来改名换姓的,可以改回去,但本清本来就是自己的字,便没有动,这也是中国特色的姓名字号互相转换关系,还有点意思。后来他老先生

以”吴本清”三个字行走江湖。(1997年11月7日)

吴老说他书法的第一笔润笔,就是八岁时给远房亲戚写的一块墓碑,主人家请他到圩上吃了一碗素粉,庄重起见,还请他父亲陪去的。十一岁时给老师写婚联,人家说比老秀才写得还好。(2003年1月1日,去深圳火车上)。

吴老说检查平生,当初从江西师大毕业,分到农村中学是一大不幸。好在有条件,有能力自修。(2003年1月5日,深圳返赣州火车上)。

陪吴老到宁都。宁都有文乡诗国之誉。吴老车上聊在他宁都的一些往事。在宁都师范教书法,后来把讲课的东西汇集成了一本《书法常识》,江西人民出版社出版。在宁都博物馆资料组写字,主要的展品介绍。现在这些展品介绍也有了“馆藏”价值。(2010年4月16日)。

看吴老师大作《启迪后人功在千秋——怀念启功先生》一文所获的“散文百家选的散文先锋奖杯”,颇可贺之。吴老师能写字,会联句,通文章,有意思,毕竟是老中文系出身的,底子好,可惜就是写得少了点。(2009年3月18日,吴本清家)

陪吴老去深圳,车上聊往事。1975年写了两幅春联,在新华书店有卖。1984年调赣南师院为书法专业老师,他把讲课时的书论结集成了一本《中国历代书法论著选译》,由江西人民出版社出版。这年,赣州搞了一个很有影响的《中秋书画会》,一时大家云集,刘海粟、黄永玉等都有作品,展标是吴老师写的。(2004年7月8日。T107车上)

看望吴老师,得章草《心经》一张。谈诗,觉得住院期间写点诗稿倒也不失为安心之法,吴老说有一句“六五初度学迈步”,遂补成:大难不死乃天助,小窗一抹端阳雨,崆峒远看无限路。(2001年7月1日,人民医院住院部)。

见吴老师腿脚不便,但他说不止腿脚,其他问题也多,81岁了。聊起往事,说起那些人事。老人家看人眼毒,有望气之术。吴老说自己基本能以平常心态看荣辱,不生大气,此甚好,但我以为能冲冠一怒也是一种美德。如此交谈收益良多,看他八十以后的对联,自信功力还在长。(2018年7月31日。在吴老工作室)

吴老师说一个人要多做事,但也不能做得太滥。我们有时候心太大,而又心太灵活,不能把事做得非常如法。他这话虽然是对祥委而言,但对我似乎更合适。我说,生来就是这样,我们输不起,不知道到底在哪一块土地上,可以取得重大的突破,树起自己的旗帜,便只好到处去耕耘,有时候也是种了别人的田,可惜。(1999年3月8日)。

五岁开始写字,由父亲教习,只有一本珂罗版的黄自元字帖,从些入手。从初唐开始,有源流。起步时得到正确的执笔方法,受益一生。到大学毕业后,到宁都师范教书法,为了讲好课,对各种内容都有所涉猎,正草隶篆临过一些。(2003年1月5日,深圳返赣州火车上)。

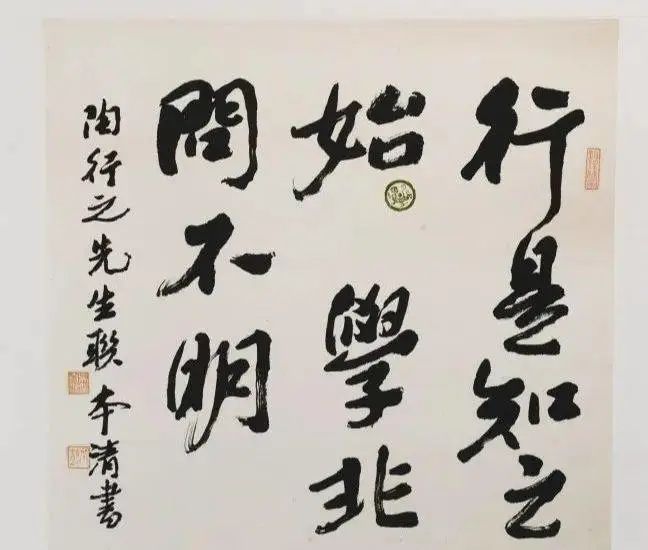

吴老师在其艺术道路上脚印,现在回过头来看,并没有走多少弯路,在没有老师指点的情况下,尤为难得,他首先是入门正,从几乎是馆阁体入手,从黄自元入手,老老实实写字,临帖,渐次,再杂学诸家,融合多种笔墨,并不以“风格”之称。这样走下来,最终形成自家面目,特色是不在结体上独到,也不在章法上让人震撼,而潜心于笔墨之中,在线条上显着扎实的功力,传递出自信和超然。然后又将包括现代书法在内的诸多实践成果融为一体,书中有古意,有历史的维度,这样大致可以形成吴书的现代风格,七十以后,更加强了神来之笔的韵味,放开,放下,然后流传下去。(2011年11月14日)。

吴老聊聊用笔,如何执笔也是一种经验,以前看帖和书中介绍的执笔方法,其实多不对,这次看吴老这笔有些感悟。吴老认为,执笔只要你用的活,怎么都可以,不能僵了。关于书案,也有讲究,不可太高,晋人书写,也许从书简演变过来,会是悬手而书,不是铺纸绢于案几上的,这些都要分析,要明理,然后可以悟出许多其他来。(2009年1月23日)

看吴老写字,特别注意他的执笔法,他的一些精细处,有腕转有指转,相当于地球的自转和公转,这样也就一种柔韧性,不仅是力度而且有劲道,其实线条用劲道这个词更为精准。吴老说他从父亲那里学到不少东西,比如他父亲说字帖也是人写的,也有不足,就极有道理。(2011年12月13日。在吴老工作室)

看吴老的执笔,是一种较少人用的写篆籀的古法,讲究扭转,当时在农村,写字的人就是这么教的。礼失求诸野,不追时尚,自存古意。用这种笔法写出的字耐看。(2021年4月26日,在吴老工作室)

吴老师聊起在北师大的一年,他说:“我也没有什么论著,就连接论文也是草草了事,但主要时间就是抄写古文字,临甲骨,带回了一大堆文档。”老先生是很能耐得住寂寞的,而最终可以做成一种事业,吴老师背回了一座矿山,以后可以慢慢开采加工出自己需要的东西。吴老师又拿出来一张素描,老先生童心不减,可以长寿。(1996年8月31日。)

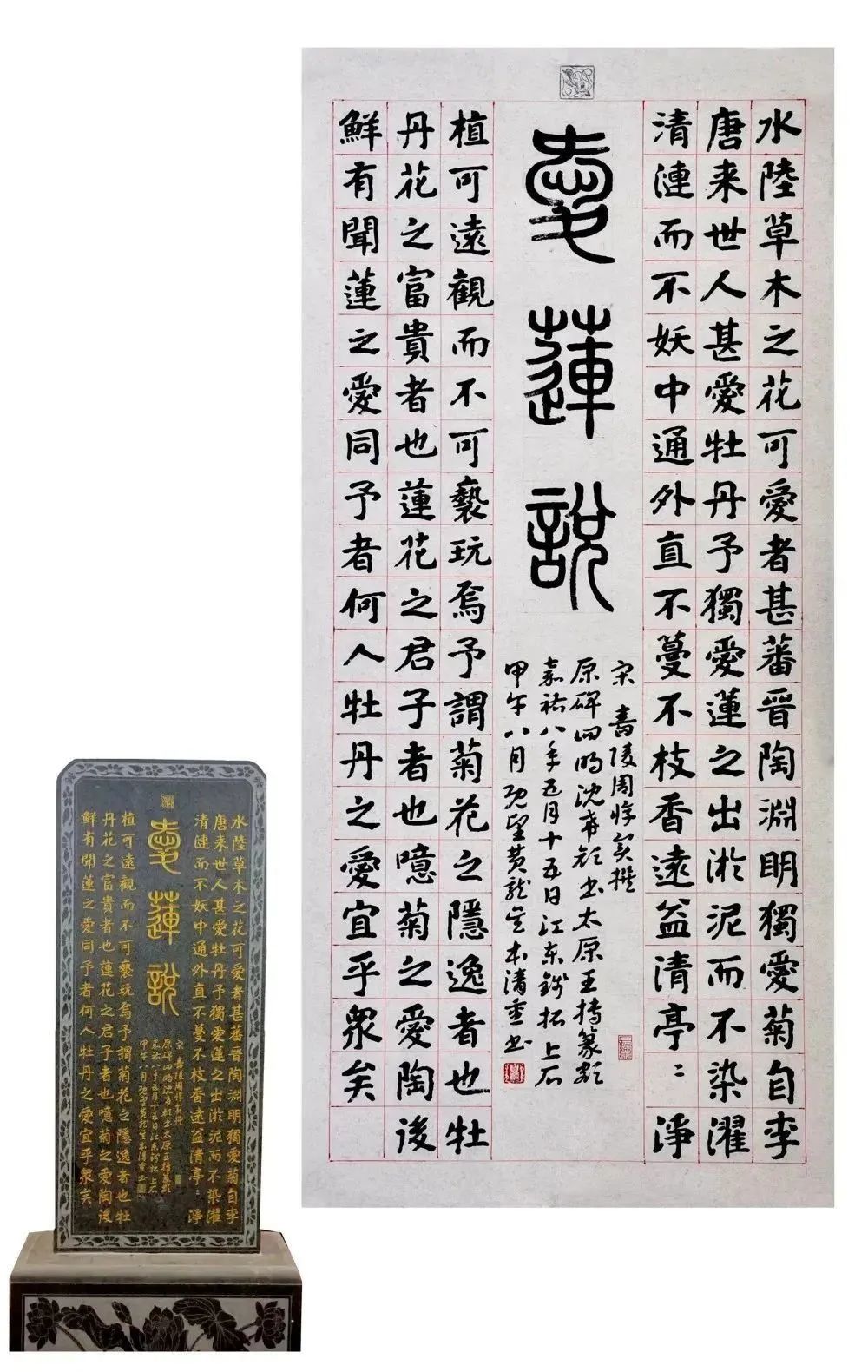

看吴老师花了9800元买的《甲骨文合集》,煌煌十三大本,确实可以壮观。这是本书的一版二印,仅600套,可见民间藏者不多。1996年,吴老师到北师大作为访问学者一年,他埋头临甲骨文,于此深情专注,在当今中国,懂甲骨文的书法家,他应该排在前几名吧。以前我总觉得他浪费了一年的时间,换谁都会想珍惜时光,在北京把上下各种关系打通。这老先生埋头拉犁,不屑于此。牛。(2007年1月2日。在吴老师家)

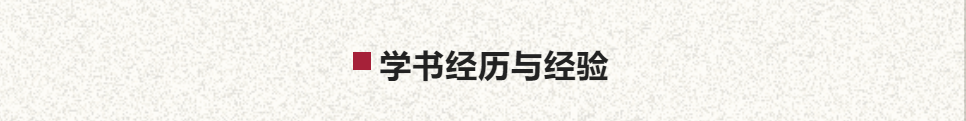

学书经历,小时候学黄自元起步,到1961年参加工作,才开始正式临写欧柳颜虞楷书四大家,得益于《龙藏寺碑》甚多。到1973年,因为讲课需要,各种书体都有临写。2009年,临《北魏墓志一百种》,选字临。章草临索靖、皇象二家为多,集字临《出师颂》。(2022年5月16日)

【未完待续......】

编辑:曾梓暄

审核:何志清

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询