(一)概念解释

1.非物质文化遗产的定义

《保护非物质文化遗产公约》对非物质文化遗产的定义:非物质文化遗产,指被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。

《中华人民共和国非物质文化遗产法》对非物质文化遗产的定义:是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。

2.国家级文化生态保护区的定义

国家级文化生态保护区,是指以保护非物质文化遗产为核心,对历史文化积淀丰厚、存续状态良好,具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护,并经文化和旅游部同意设立的特定区域。

设立国家级文化生态保护区,是我国非物质文化遗产保护进程中保护理念和方式的重要探索与实践,也是中国在非物质文化遗产保护领域的一大创举。

目前,全国共设立24个国家级文化生态保护(实验)区。

2007年,原文化部批准设立第一个国家级文化生态保护实验区:闽南文化生态保护实验区。

2013年1月,原文化部批准赣州市全域范围为国家级客家文化(赣南)生态保护实验区,赣南客家文化生态保护上升为国家战略。

3.文化遗产的定义

文化遗产是历史留给人类的财富。从存在形态上分为物质文化遗产(有形文化遗产)和非物质文化遗产(无形文化遗产)。文化遗产是具有历史、艺术和科学价值的文物;非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的、与群众生活密切相关且世代相承的传统文化。

有形文化遗产即传统意义上的“文化遗产”,根据《保护世界文化和自然遗产公约》,包括历史文物、历史建筑、人类文化遗址。

国内外非遗保护法律法规

联合国教科文组织文件:

《保护非物质文化遗产公约》(2003)

《保护非物质文化遗产的伦理原则》(2016)

《实施<保护非物质文化遗产公约>的业务指南

(2018年修订版)》

国内法规文件:

《中华人民共和国非物质文化遗产法》(2011)

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》(2021)

《国家级文化生态保护区管理办法》(2019)

(二)发展概况

1.全球概况

目前,全球缔约国数量为178个,人类非物质文化遗产代表作名录、急需保护的非物质文化遗产名录和优秀实践名册三大名录名册项目共计677项。

截至目前,中国列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录(名册)项目共计43项,总数位居世界第一。其中,人类非物质文化遗产代表作35项(含昆曲、古琴艺术、新疆维吾尔木卡姆艺术和蒙古族长调民歌);急需保护的非物质文化遗产名录7项;优秀实践名册1项。

(二)发展概况

2.中国概况

国务院先后于2006年、2008年、2011年、2014年和2021公布了五批国家级项目名录,共计1557个国家级非物质文化遗产代表性项目(以下简称“国家级项目”),按照申报地区或单位进行逐一统计,共计3610个子项。

(二)发展概况

3.全省非遗概述

截至目前,全省拥有联合国人类非遗代表作名录1项3处,国家级非遗代表性项目88项、省级560项,国家级非遗代表性项目代表性传承人69人、省级611人,景德镇手工制瓷技艺省级代表性团体(119人)。国家级文化生态保护区1个(徽州文化(婺源)生态保护区),国家级文化生态保护实验区2个(客家文化(赣南)生态保护实验区、景德镇陶瓷文化生态保护实验区),数量与青海省并列全国第一;省级3个(庐陵文化生态保护实验区、戏曲文化(抚州)生态保护实验区、中医药文化(樟树)生态保护实验区)。

(二)发展概况

4.全市非遗概述

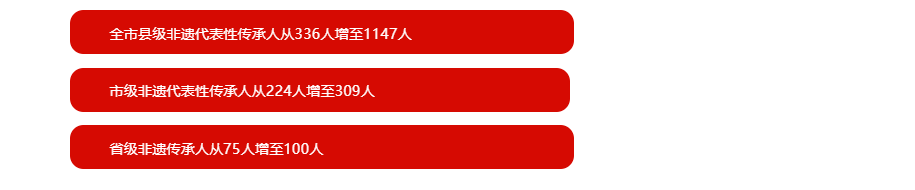

客家文化(赣南)生态保护实验区主要围绕赣州市境内非物质文化遗产及其依托的文化生态空间进行整体保护。目前,实验区有联合国人类非遗代表作名录1项,国家级非物质文化遗产代表性项目13项、传承人8名;省级代表性项目108项、传承人100名;市级代表性项目327项、传承人309名。

赣州把非遗助力精准扶贫工作作为推进脱贫攻坚、乡村振兴的重要抓手,以“软文化”啃“硬骨头”的积极探索,有效激发了群众脱贫致富的内生动力。

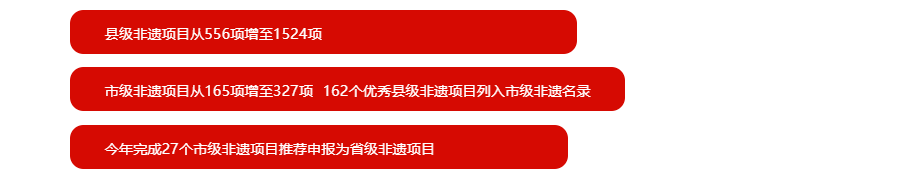

(一)做大非遗总量

加强市县级非遗名录体系建设,深挖非遗资源特别是乡村非遗资源,对乡村非遗资源列入各级非遗项目名录予以倾斜。

2019年启动市县两级非遗项目名录翻番计划

大力开展非遗传承人推荐申报,对优秀乡村非遗传承人积极列入各级非遗代表性传承人名录体系进行保护

(二)做好非遗小镇

在全省率先启动非遗小镇评选工作,公布10个市级非遗小镇名单。其中于都县段屋乡寒信村、会昌县洞头畲族村、定南县老城黄砂口村三个非遗小镇均列入2022年“全国非遗与旅游融合发展优选项目名录”。

秉承“以点带面、整体保护”理念,创建非遗小镇,既保护非遗,也保护孕育发展非遗的人文环境和自然环境。

市级非遗小镇寒信古村业态

市级非遗小镇雅溪古村业态

全南县在雅溪古村建成了全南首个客家民俗文化综合展示馆、结合生态农业观光、农家乐、民宿等业态,基本做到了月月有活动、周周有演出、场场有特色。

仅2020年度,雅溪古村就接待游客总人数达到144.16万人次,带动旅游总收入达到2.8832亿元,有效地传播了客家特色文化。

2个优秀县级非遗项目列入市级非遗名录

市级非遗小镇老城黄砂口村

(三)做活非遗工坊、传统工艺振兴目录

通过争创国家级、省级非遗工坊,建设市级非遗工坊,建成国家级非遗工坊13家,省级非遗工坊16家,市级非遗工坊31家,带动3790人实现就业增收,助力人均年增收一万余元。

9月6日,2022年“海外中国旅游文化周”启动仪式。主会场连线赣州,向世界推介赣州,展示赣州的减贫成果。

坚持引导群众广泛参与非遗生产性保护,推动优秀传统文化的创造性转换和创新性发展。

以廖奶奶咸鸭蛋为代表的瑞金咸鸭蛋,获批国家地理标志保护产品;非遗代表性传承人廖秀英老人获首届“全国脱贫攻坚奖奋进奖”。2019年10月,“廖奶奶咸鸭蛋”脱贫案例获“全球减贫案例征集活动”最佳案例。

设立于都县梓山酱油扶贫工坊

依托梓山酱油制作技艺在梓山镇建立10000平方米的传统酱油酿造工厂和50000平方米的富硒大豆种植基地,以“公司+基地+农户”的方式先后与23户贫困户签订了种植大豆的协议,共签约种植大豆户312户,直接带动1000多名农民就业,使每户年增收近2千元以上。

设立寻乌岑峰窖酒酿造技艺扶贫工坊

寻乌岑峰窖酒酿造技艺扶贫工坊,在现有获得100余项专利证书的情况下,继续进行技术理论和研究,使年生产量达到100吨,工坊帮助解决了周边贫困户的就业问题,及相关农产品的供应,目前已为20余户贫困户提供就业和增收,为助力扶贫做出了一定的贡献。

岑峰窖酒厂已列入省3A级乡村旅游点,开发有岑峰窖酒陈列馆、非遗工艺展示区、红四军过岑峰与生产工艺流程壁画等景点。

建立赣州市传统工艺振兴目录5个非遗项目列入省级传统工艺振兴目录,18个非遗项目列入市级传统工艺振兴目录,带动近万人实现脱贫增收,累计创造产值6亿余元。

义县凭借崇义南酸枣糕制作技艺,将其打造成为年产量8000余吨、年产值3亿元、年利税4000万元,带动当地农民增收3500万元的富民好产业。

(四)做旺非遗购物

2019年承办文化和旅游部重要活动“中东部地区国家级文化生态保护区建设交流活动”,首次举办非遗集市。到今年已连续举办四年非遗购物节活动,据不完全统计,通过线上线下齐发力,共销售非遗产品金额达1000万元。

2020年在江西省旅游产业发展大会的重要观摩点赣县区,通过“三个一”的文化大餐,即一个客家文化主题展、一个客家非遗集市、一个客家宴席,为世人展现赣州深厚的客家文化底蕴。

2021年联合全市多家非遗商户、数十个非遗项目传承人,通过上下联动,将非遗展演和非遗集市结合,一起为传承人与消费者搭建平台,为广大市民带来一场别开生面的消费盛宴。

2022年,在苏区振兴十周年之际,以“连接现代生活,绽放迷人光彩”为主题,“享传统文化 购非遗好物”为口号,向广大市民展示非物质文化遗产代表性项目,感受传统文化的魅力。

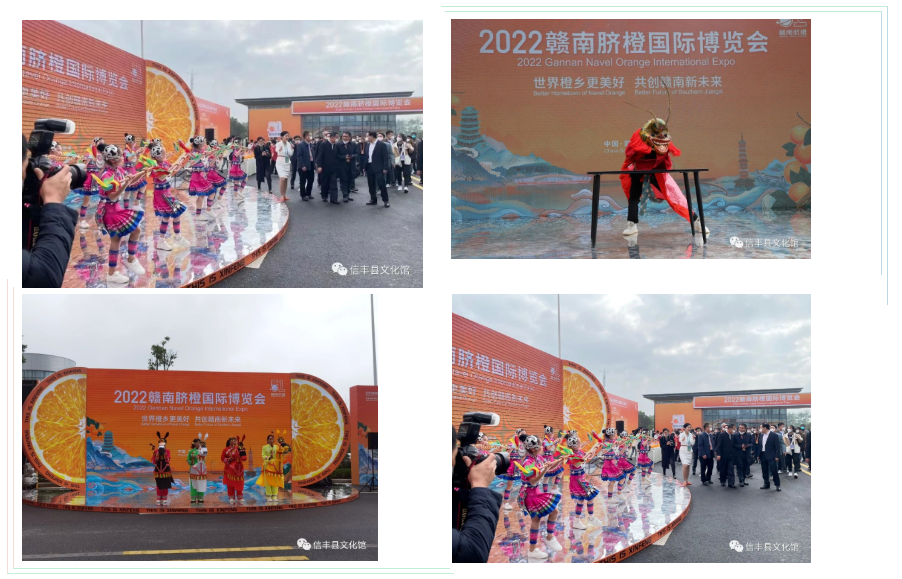

11月26日,“世界橙乡更美好 共创赣南新未来”2022赣南脐橙国际博览会在信丰文化公园隆重举办,活动现场热闹非凡。

(五)做强非遗文创

2020年、2022年连续举办两届赣州市非遗文创大赛。2020年非遗文创大赛共征集作品400余件。

2020年非遗文创大赛成果在全省旅发大会主会场展出

部分非遗文创作品

(六)做多政策投入

制定出台了《客家文化(赣南)生态保护实验区管理办法》《支持赣州市非遗传承发展措施》等一系列措施,对非遗名录项目和传承人保护进行扶持。

近年来争取国家级非遗项目资金2115万元,客家文化(赣南)生态保护实验区资金5972万元,争取市本级配套资金600万元。

2021年,邀请熊盛文老省长来赣州拍摄了一部记录非遗传承人艰辛的传承摄影故事集。

历时八个多月编撰出版了《艰辛的传承》,并举行新书发布仪式。

开展《艰辛的传承》客家非遗摄影作品巡展

2022年10月21日,《艰辛的传承》——熊盛文赣南客家非遗故事摄影作品展暨画册签赠仪式,在江西省文联展览中心举行。

(一)政府层面

随着非遗保护工作专业性强,涉及专业领域多越来越广泛,越来越专业,文稿撰写、音视频拍摄和剪辑、摄影等专业极强。市级虽然建立了工作机构,但是县一级普遍无专门工作机构。另外,我市经济欠发达,各级财政支付能力有限,客家传统文化遗产专项保护资金不足的困难普遍存在。

(二)社会层面

受城镇化影响带来的农村人口结构和传统农业生产生活方式的改变、现代外来文化的强烈冲击、工业化对自然环境的破坏等因素造成了客家文化生态的局部失衡,农耕文明形成的诸多民风民俗,随着时代的发展逐渐淡化、磨灭,一些非遗也成了无根之水、无本之木,失去了传承的源泉与动力。

(三)工作层面。

市县两级管理人员和工作队伍人员严重不足,造成工作队伍专业素质难以提升等问题。部分县(市、区)配备的专职人员数量少,工作任务繁重,无法适应新时代要求,工作有滞后现象。

注:本文根据作者在赣州市委党校县处级领导干部和乡镇主要领导培训班、江西理工大学黄金校区“金沙湾讲坛”、江西省图书馆“三区人才计划”南康培训班的讲稿整理。

作者 张伟简介

张伟,赣州市文广新旅局二级调研员,先后在于都、兴国、安远、信丰和市直机关等多层面工作过,在市文广新旅局多年分管公共文化旅游服务、专业艺术、非遗和文物工作,曾兼任市图书馆、博物馆主要负责人。

来源:赣州市民间客家文化研究院

编辑:叶焱文

审核:何志清

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询