投向国门的目光

文/范剑鸣

革命烈士面对牺牲时究竟会想些什么?对于孩子,无疑是个悬念。记得在小学的课文里,革命烈士诗抄就给出了明确的答案,比如夏明翰的《就义诗》,叶挺的《囚歌》。而到了初中阶段,课文《梅岭三章》给出的答案是:牺牲不只是悲伤,还有慷慨大义。那些临终时把目光投向国门的人,是理想和信仰至死不渝的人。

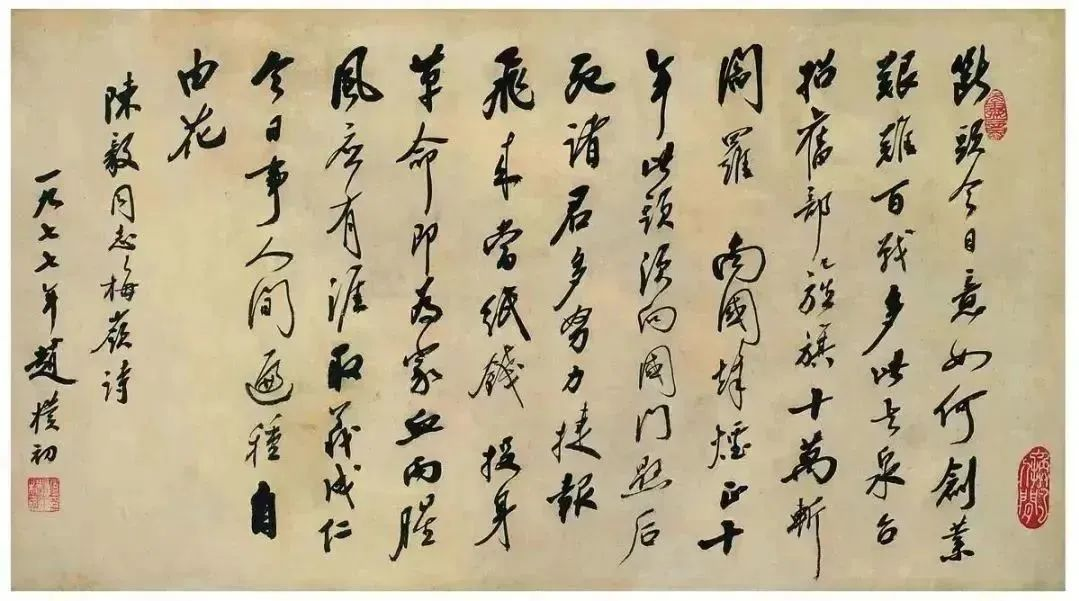

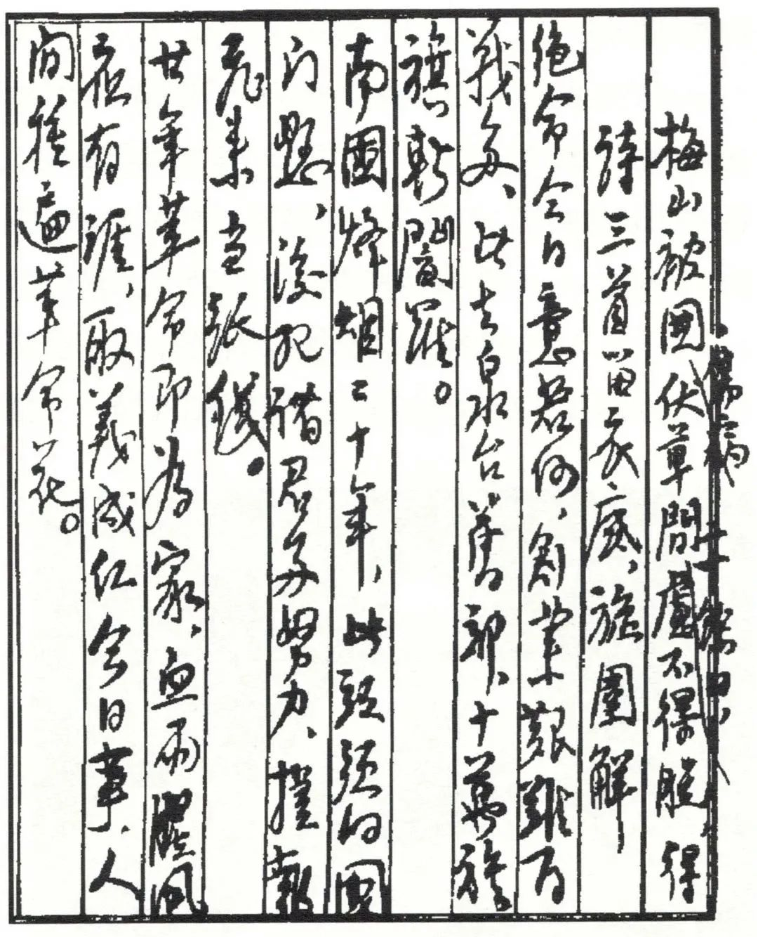

作为赣南人,不论是在老家上学,还是在小镇教书,陈毅的《梅岭三章》都是我喜欢的课文,成为我跟共和国往事对话的一个契机。青春年少,自然懂得对生命的珍惜,而《梅岭三章》中的视死如归和神奇结局,最能打动少年心。“一九三六年冬,梅山被围。余伤病伏丛莽间二十余日,虑不得脱,得诗三首留衣底。旋围解。”每当读到“旋围解”,老师和学生都会如释重负。

“断头”之际赋诗,这是诗人最为特殊的写作模式。为此,我一直好奇,大余梅岭究竟是什么样的福地,创造了那样一个传奇?由于《梅岭三章》这篇课文,我在初中时期就抄写和背诵了陈毅的《赣南游击词》。那是我最早的课外阅读之一。自少年时代起,我就希望有机会去梅岭,看看它是如何用智慧和天意酝酿三首诗章。2007年,反映南方三年游击战争的央视大剧《浴血坚持》在瑞金开拍,在一处山林里再现了《梅岭三章》的情景。课文变成了影视,我发现主题歌《红旗飘扬》像是《梅岭三章》的另一个版本:“假如明天我消失在林莽/请用你多情的那道目光/替我看看天边升起的朝阳……”

我近距离感知《赣南游击词》,是在2016年江西省作协组织的一次采风活动。从信丰县城去往油山镇上乐村的公路,蜿蜒曲折。我不断透过车窗,确认这片青山的表情。以生态的眼光看去,这里是一片桃源。然而,当年一支军队藏身于此,由于敌人的“围剿”,这里又成为一座考验革命者的炼狱。

我曾经行走在这支军队的出发地,在瑞金一个叫梅坑的村子里反复体味“去留心绪”。当年,陈毅由于负伤,成为中央苏区留守的一员。在中央政治局旧址里,我看到了他的肖像,剑眉里藏着凝重。临时中央政府办事处主任,一个危难之际沉重的使命,让他思考着未来的道路。从瑞金突围,意味着要在四面包围中寻找生路。事实上,他也曾选择了从福建突围,但这个方向多是绝路,因为瞿秋白在长汀被俘就义,何叔衡在长汀跳崖牺牲。我颇为好奇,陈毅是如何及时地在赣南掉头,从瑞金转移到大余、信丰等地,坚持了三年艰难的游击斗争。

在信丰游击战争纪念馆,我又读到熟悉的诗句。同行的作家们赞叹说,这《赣南游击词》真是有生活!自然,我们也熟悉当代的基层书写,只是很少看到在困境中迸发同样的乐观主义,一种守望和亮色,哪怕身处绝地。1936年夏天,油山出现罕见的大雪封山,大自然一下子成为敌人的帮凶。陈毅和游击队粮食断绝陷入困境,但他仍然说,莫怨嗟,稳脚度年华。他心里装着远方,心里有曙光,坚信铁树要开花。特别是“虑不得脱”之时,《梅岭三章》成了最后的交待。

把目光投向国门,是革命者特殊的姿势。1929年,朱德和红军最初进入赣南,伍若兰不幸遇害,头颅被敌人残忍地挂在赣州城门。1935年,毛泽覃烈士的头颅,被敌人悬挂在绵江边一棵榕树上。“人间遍种自由花”,究竟是一种什么花?需要后人不断去描绘。2016年冬天,我参与小城的改造工作,站在一座古桥上,看着绵江边那棵高大的榕树,突然想起了《梅岭三章》的诗句“此头须向国门悬”。

(本文发表于2022年09月02日 《江西日报》“寻赣记·特别策划”版)

来源:江西日报

编辑:叶焱文

审核:何志清

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询