陈炽故居“天马山庄”,坐落于江西省瑞金市瑞林镇禾塘村横背小组一个山坳里。保存完好的青砖小院虽然深藏于赣南深山沟谷,但跟时代风云关系紧密。陈炽系近代著名爱国思想家和维新志士。作为风格别致、保存尚好的名人故居,无疑承载着丰富深厚的人文信息,有待后人进一步发掘和整理。一百多年来,关于陈炽文学遗产的研究仍是空白,身世阶层的确认留有疑点。小院是祠堂还是住宅?建造者是陈炽还是其父?陈炽在小院居留与著述有何关联?“天马”之名有何深意?天马山庄在百年岁月中经历了怎样的历史变迁?留下怎样的人文风范?笔者结合实地考察,利用前人研究成果,从建筑因由、居留著述、诗意林居、人文风范四个方面梳理天马山庄的人文底蕴,以推进陈炽爱国思想的传播和传承。

陈炽虽然建起了“天马山庄”,在他自己在这栋青砖小院居留时间并不多。陈炽1892年2月丁忧回乡,葬父建房,白喜相接。建好小院之后曾居留家乡,此后回乡只有两次,一次是1896年农历九月母亲病了特意告假回乡,一次是1897年农历八月母亲病逝奉讳回乡营葬。陈炽的著述跟“天马山庄”有着密切关联,主要是土屋备考苦读时期和青砖小院的丁忧时期。

陈炽留下的著述,主要是两部时政著作《庸书》《续富国策》和两部诗集《袌春林屋集》《簪笔集》。如果说两部时政著作是他两个儿子,那两部诗集就是他的两个女儿。两类著作正好表明他作为近代知识分子两个方面:学者胸襟和文士情怀。其中,创作于“天马山庄”土屋和青砖小院的主要是《袌春林屋集》和《庸书》。丁忧期间,陈炽在天马山庄安心创作《庸书》外,还写有四篇序文、记铭,即为白溪陈氏十修族谱而写的《宁都州城内白溪陈氏俊卿翁祠堂记》,《瑞金合邑宾兴谱序》,为父亲好友陈为理而写的《陈长者墓志铭》,为好友郑观应《盛世危言》一书所写的序。

《庸书》

《庸书》是陈炽准备已久的第一部时政著作。陈炽在《盛世危言》序中说,“曩拟作《庸书》内外篇,博考旁征,发明此义,簿书鲜暇,卒卒未果。陶斋观察资兼人之禀,负经世之才,综贯中西,权量今古,所著《危言》八卷,淹雅翔实,先得我心。世有此书,而余亦可以无作矣。”郑观应、与陈炽及《庸书》作序的宋育仁,同为中国近代维新思想家。虽然陈炽盛赞《盛世危言》,谦虚的“余亦可以无作矣”,但三位好友的身份不同,也就拥有不同视角,郑观应为近代实业家,宋育仁为外交官,而陈炽任职户部(相当于现在的财政部),兼职军机处(相当于现在的办公厅),熟知国家政治经济运行的具体内情,为此三人的维新著作从不同角度发议立论,互相区别又互相呼应。宋育仁1887年发表《时务论》,陈炽写信称赞他“谈政治最早,治经术最深,著作等身,名满天下”,为此陈炽1895年完成《庸书》时请他作序。虽然《庸书》1896年才由宋育仁作序出版,但着手早在几年前,准备工作更是在十几年前:“壮年奔走四方,周历于金复登莱、江浙闽粤沿海诸要区大埠,登澳门、香港之颠,览其形势,诇其情伪,详其战守进退分合之所由,然复博采之已译之西书,广征诸华人之游历出使者……”(《庸书》自叙》)。亲身游历,博览西学,细研户部财经情况,加上同道鼓舞,陈炽几年前就已经开始著述,只是由于时间和资料不够用,“簿书鲜暇,卒卒未果”。

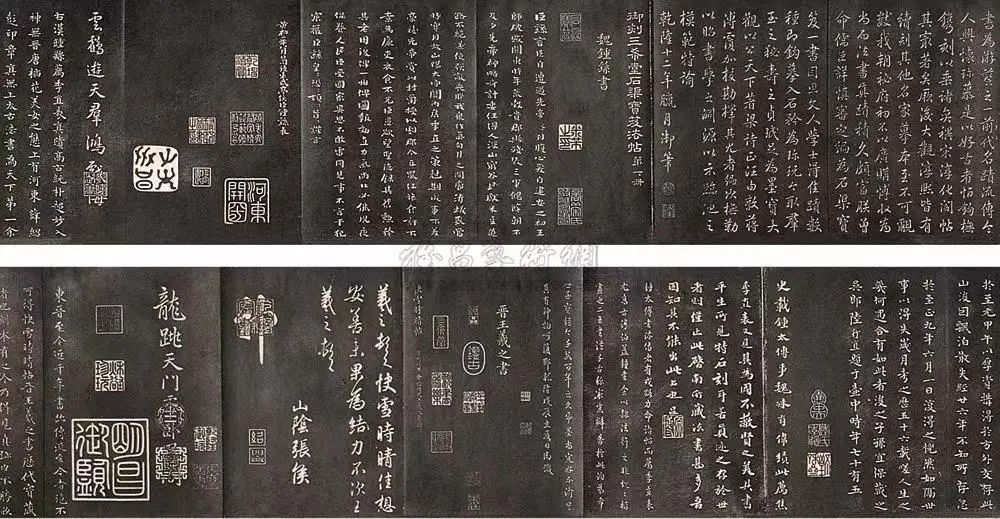

1892年陈炽丁忧,是封建时代特有的制度设置和伦理要求,父亲去世官员得离职回家,三年为期。《庸书》的写作已在京城开始,此前,陈炽曾向朝庭上呈过一些相关时间政见解,包括《请开艺学科说》《请锡刘永福以重衔片》《请整顿西藏事务片》《请将大凌河牧厂移往蒙古草地片》《务农恤商劝工说贴八条》《为胪陈直省及沿边险要地形宜绘制分总舆图等各条款事禀文》《古今工程异说》《呈递出洋游历人员行采访事宜节略》等,对科举改革、边访大事、农工矿商等积极思考和谋划。但陈炽知道自己官卑言微,要让自己的维新思想作用于社会,还得加入当时的著书风潮。陈炽苦于资料不够,而游历是资料积累的重要途径。当朝庭需要出具一份《呈递出洋游历人员行采访事宜节略》,他接到任务兴奋起来,设计了天文地理、政治经济、文化教育等方面共十六类“看天下”的244条问题,堪比屈原的173个“天问”。当然,这些详实的“地问”包括炮台军队等颇多涉及国家秘密,并不可能全面实现,但陈炽遍观天下、积累资料的激情溢于言表,究其因,这些游历资料正是陈炽《庸书》所需的重要准备。而丁忧打断了陈炽的计划,回到闭塞的山村,写作和资料的冲突,只能靠带回来的书籍来解决。惟一的好处,写书的时间倒是充足了。在他回乡的行箧中,最主要的行李当然就是书稿和资料,包括《盛世危言》和他向李盛铎提到的字帖——三希堂法帖影本。

三希堂法帖影本

就在赣南梅江边的深山沟谷里,陈炽胸怀天下、潜心著述。《庸书》是一部爱国救国之书。陈炽继承儒学,认为“《大学》平天下之道,言絜矩,言理财;《中庸》归美至诚,遂推极于天覆地载”。中庸,中用,庸古同用,就是要求待人接物保持中正平和,因时制宜、因物制宜、因事制宜、因地制宜,可见儒家的理论根源于人性。陈炽充分继承了这一点,在谈国家大事时不回避言利,甚至认为言利本身就是国家大事。“中庸”是儒家的道德标准,也是《庸书》命名内涵之一。陈炽反对道学的虚无和释教的误国,而他《庸书》标题和结构,却源自于庄子《南华经》:“唯达者知通为一,为是不用而寓诸庸。庸也者,用也;用也者,通也;通也者,得也;适得而几矣。”他打通了儒释道,读到的不是无为,而是有为,所以讴心沥血创作了这部经世之书、致用之书、变通之书、载道之书。他的学术思想是“以中为体、以西为用”,为此分内外篇,内外又分上下,既讲到了解放思想又讲到了文明根源,修书的体例颇为讲究,新学旧学结合得天衣无缝,是文士们在一般书院读不到的知识见解。

除了《南华经》,陈炽更重要的思想来源是《黄帝阴符经》。他在《绍古辞》诗中自述,“弱冠读阴符,议论绝时辈”。《阴符经》,就是陈炽最推崇的古典哲学。由此可见,陈炽非常信奉古代“道”的学说。《阴符经》说,“愚人以天地文理圣,我以时物文理哲;人以愚虞圣,我以不愚虞圣;人以奇期圣,我以不奇期圣”,就是说,愚蠢无知的人把天文地理的自然现象变异弄到社会现象中来,认为自己知道这些吉凶祸福的征兆就自封为“圣人”,而“我”以为能够依据这些天文地理的自然现象变异用于分析社会现象中的事物变化,国家盛衰兴亡,检验生死得失的人,才是智慧卓越的哲人。这正是《庸书》的用意:用先贤的哲学来解释晚清的社会现实,在晚清的天下格局中认清社会发展规律。奇妙的是,《阴符经》所比较的两种人,正是康有为与陈炽两人的对照。“以天地文理圣”,康有为就曾经自封“圣人”;“以时物文理哲”,陈炽在天马山庄的居留著述,其实就是用晚清的社会现实来注解先贤的哲学。

《阴符经》说,“自然之道静,故天地万物生;天地之道浸,故阴阳胜。阴阳相推,而变化顺矣。是故圣人知自然之道不可违,因而制之。至静之道,律历所不能契。爰有奇器,是生万象。八卦甲子,神机鬼藏。阴阳相胜之术,昭昭乎进乎象矣”。“道可道,非常道”,老子《道德经》的道,和黄帝的自然之道相同,但与后世追求神仙和虚无的“道家”,并不相同。道家产生于东汉末期张道陵,而老子所处时代春秋时期(约公元前600年左右—前470年左右),黄帝是在公元前4856年前。道教崇拜老子,不等于道教教义就符合老子的政治思想。《阴符经》讲,静是事物发展的根本,平静就是事物恢复了本性,恢复本性才是事物的常态。用现代哲学观点来解释:静,就是事物矛盾双方的同一体。冲突与和和谐,战争与和平,和是大道。《庸书》就是渴望中华民族走向强大,最终能够与西国平等相处、和平相处。

正因为受《阴符经》影响极深,虽然《庸书》命名源于庄子的《南华经》,但倡导的却是积极有为。陈炽在《海图》一节中说,“博矣!昌矣!美矣!备矣!吾人何幸而生当此际,乃得见古人之目所未见,闻古人之耳所未闻也。”面对西方世界的强盛,他充满忧患又充满希望,他为自己生在一个刚刚打开的世界里而感奋。晚清是一个腐朽的王朝,但在陈炽的心中祖国仍然像春笋一样充满生长的机会。他在《自强》中说,“天乃益资彼以火器、电报、火轮、舟车,长驱以入中国,中国弗能禁也。天祸中国欤?实福中国也。天厌中国欤?实爱中国也。”陈炽学贯中西、反复比较,虽然“西学源于中国”一说有些武断,但他提出中国既要用好西学,也要维护好中华优秀传统,这点在新时代治国理政中得到继承。尽管国家还很多问题,他相信只要变法,变则通,通则久。

陈炽家在梅江边,跟梅江上游的宁都密切相关,无论是家族迁徙还是学问渊源。陈炽84世祖陈彦为官从抚州迁到宁都,陈炽外婆是宁都黄石人,妻子是宁都州城人,考秀才也在宁都。欧阳熙《赠陈次亮户部》一诗即指出了这种文化血脉:“巍巍翠微峰,棻灵闷奇气。滺滺绵溪流,汪浍涵古意。仲弓实挺此,宁独青云器。千岁宝鹿璚,六月息鹏翅。耻同赝鼎售,奚恤伧父忌。艾组非梯荣,兰膳足真味。相思动经岁,相逢快嘉会。旧学益邃密,一荡汉宋累。丽日悬晶光,清风扇纯懿。前踪易堂在,愿更拓高谊。”到了清代,特别是易堂九子手上,文章已有实用文和文艺文的分野,文以载道,诗以言志。宁都是文乡诗国,虽然陈炽读县学在瑞金,但继承的是宁都易堂九子“梅川文章”的优良传统,即经世致用的思想,而且是发挥到极致。《庸书》列出了上百个改良的清单,他相信国家有救。就在天马山庄这个偏远的山村,他心里装着祖国的版图天下的形势。他回想亲身游历过的万里海岸线,从渤海湾到北部湾,从辽宁的港口到港澳的山巅。

陈炽显然吸收了易堂的思想,但同时又在消化吸收中有了发展。他不再抱着易堂九子们“反清复明”的汉人观念,在西方列强侵略的新形势中提出了“中华民族”这个最新的近代观念。他《八旗》中说,“我朝龙兴辽海,本肃慎氏之故疆,古所称东方君子之国也。汉武帝开置辽东,白山黑河,咸居封内。辽金元三代,设立郡县,分建都京政事人民,俨同腹地。明时三卫,列戍分屯。我世祖皇帝,入主中华时雨之师,救民水火,无论轩辕、颛顼,本属同宗,毕郢诸冯,原非异地,即此伊傅望散之佐,干城腹心之民,固天下人所尊之仰之、亲之爱之而不啻父母兄弟者也。”这一点,是基于他清楚地看到了中国历史上民族混战对于国家强盛构成极大内耗和伤害,跟当下斯拉夫、伊拉克、俄乌等地的民族冲突极为类似。比如他在《蒙古》一节中写到1891年金丹道汉民起义,“前岁热河肇事,又因某旗贝子恃强倚势,凌虐平民,激成叛乱”。他也看到“中华民族”其实就是在几千年来的混战与交流中形成的,而汉族文化的优势就在于能够坚持吸收异族文化,慢慢发展扩展为更加强健宽厚的中华文明。为此他提出了基于“中华民族”大团结概念下的民族政策、华侨政策,就是为了中华民族共御其侮的需要。陈炽显然别于易堂,中华已经是个大家庭,明清的对立、汉满的对立转换为中国与西方的竞争。他心中的天下,不再是前朝遗民易堂九子心目中那样小了。

陈炽的《庸书》是写给朝庭的,也是写给国民的。他希望据以传播维新思想,倡导变法改革。《庸书》在陈炽生前就至少出有10个版本,1895年公车上书期间被呈送光绪皇帝御览,1899年列入《幼学分年课程》第三级“应习书”,从而成为教材。陈炽曾告康有为,“小学无基,无以为大学之才也,何不编小学之书”,康有为于是编了幼学一书。事实上,《庸书》并非政治经济理论著作,与他翻译和推重过的《富国策》不同,陈炽的《庸书》主要致力于维新思想的普及。正是基于这样的目的,他采取了一种特别的体式,即“八股文”体制。1897年,翰林院编修蔡元培曾对陈炽《庸书》《续富国策》两书进行评价,指出《庸书》“其语皆世俗所知也,而喋喋不休”,该书限百篇,每篇限八九百字,“意有余截之,不足演之,故多复沓语,多游移语,无切实中裒要语,乃文场射策陋习,不足言著书也”;《续富国策》较《庸书》为切实。蔡元培是博览群书的高端学者,当然觉得“皆世俗所知也”。但该书对于普通知识分子却别有作用。余鏻在《庸书》内外篇重刊序中说,“原刊次年,盛君筱吾自京华归,举以赠余,初得披玩,心思耳目为之增新者不少,固知先生经世功深,旷达源远,与时下耳食之流不识今古变迁、妄谈中外利病者,大相轩轾。”盛赞《庸书》“让人心思耳目为之增新”,不但区别于一般知识分子的街谈巷议,也区别于西游归来的夸夸其谈:“间尝偕知己二三,举国一切救时之政、自强之策,私相计议,虽有所得,疏漫犹多,或井蛙陋见,不足与言,天下大事,不以为怪,而躬亲游历诸君子,异国归来,皇皇立说,亦或言过其实,铺张于目,不出轩序者之前,求补弱贫之积习,反蔽富强之本原,问如斯而立国,不亦难乎?”究其原因,是由于陈炽怀抱救国之志,在户部和军机处任职时,对于那些枯燥的财经数字认真研判,同时认真对照了西方经济发展的优势,发而为体大思深的著作,诚如朱自清所言“以述为作”“述中有作”,这种创造性的写作,本不该为蔡元培所忽略。

《续富国策》

而蔡元培批评的“文场射策陋习”,即“八股文体制”,同样可视作陈炽的有意为之。在易堂九子中,魏禧与邱维屏曾就“八股文”的好坏进行过深入的辩论。魏禧是反方,认为元明两朝的科举考试以八股为主体专考“四书”,束缚了士子们的才华,是天下无才、朝庭无人的祸首,罪大恶极理当废除。而邱维屏却认为八股文是最科学的考试文体,容易辨别举子们的才学和思维,而对于极大促进了四书五经文化正统的传承,同时预言清朝一定会沿用下去。显然,魏、邱正反双方所言都有一定道理,因为两人完全是基于不同的立足点,考察了八股文的利弊。事实上,清朝果然沿用了科举,只是不再束缚于“四书”。陈炽1882年的乡试文章《三江既入义》,后来被编入《新政应试必读》,就是八股文的再次显灵。这编文章只是辨析了“三江”这个地理名词到底是指什么,引经据典反复思辨,当然不足以显示陈炽全部的才学,但初步显示了陈炽时政著作中善于思考、雄于辩论的思想家素质。

科举考试是明清两代文士都抨击过的选材制度,陈炽在《庸书》也同样给予批评,倡导改革,但他提出的不是废除,而是增开“艺学科”,即相当于现在的数理化之“科学”。“科学”这个词在古代专指“科举考试”之学,陈炽在天马山庄的苦读,就是为了这个“科学”能把自己送到京城,借助体制的力量发挥经世致用的才华。他之于“科举之学”显然颇为成功,不但顺利中举,而且懂得“八股文体制”正好可以用来承载学术思想,把维新变法的观念上达天子、下达臣民,因为这是读书人无不熟悉的体制,叙事发议、抒情言志恰好可用。事实上,《庸书》不是理论专著,可读性强,即使是今天的学者读起来,仍会佩服其文采,感佩其胸襟,特别是对于民族复兴会有深切体认,毕竟最早指出了中华民族的复兴之梦。正如余鏻序言所说,“往者朱纯卿兄丈与先生同季,为余道先生事甚详,因纵言是书,谓大有裨于斯世,指诣伐善,实获我心,而同辈诸君,共相欣赏,借钞披阅,架不留签,缘此重付梨枣,以公同好!”这就是《庸书》一版再版的原因,确实光大了易堂九子“文以载道”习气,再次展现了“梅川文章”的惊世风采。

这种“大块天下”的思想展示,流泻于“天马山庄”,也尽现了雄视环宇的“天马”气质。正如青砖小院上的题字,“爱日”“歌风”,“克己”“复礼”,陈炽的《庸书》,深厚传统而又新鲜昂扬,博观约取而又守正创新,自由奔放而又暗合天道,既有实用文的深邃慎密,又有文艺文的斐然文采。《庸书》奠定了陈炽的学术基础,《续富国策》中的众多章节,其实只是对《庸书》的扩写和补充。

范剑鸣,原名范建民,江西瑞金人。中国作协会员。赣州市作协副主席。有诗歌、小说、散文、文学评论发于发表各种文学期刊及若干年选,获过首届方志敏文学奖、第四届井冈山文学奖、第六届江西省谷雨文学奖。出版诗集《向万物致敬》《大地庄严》《诗意瑞金》,散文集《风吹蒿莱》,长篇小说《水车简史》。当过教师、记者、编辑。现在宣传部门工作。

【未完待续...】

编辑:曾梓暄

审核:何志清

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询