春节,人们习惯称之为过年,是我国最重要的传统节日,也是一年中最隆重的节日。衣冠南渡的客家人,重亲情、盼团圆,对过年更有着特殊的感情。

宁都是中原先民南迁的早期居住地,也是赣闽粤客家民系的重要发祥地之一,保留了较多的客家过年习俗。从本世纪初开始省内外很多摄影人春节期间前来宁都拍摄年俗。

宁都是中央苏区前期的政治军事中心,是中共苏区中央局、中华苏维埃中央革命军事委员会、少共苏区中央局诞生地;是第一、二、三次反“围剿”战争的指挥中心和主要战场,爆发过著名的“宁都起义”。

今年春节正好调整了疫情防控措施,县里又向社会发出了“到宁都来过客家年”的邀请。抓住这个机遇,正月里来到翠微峰下,来到这个既有红色历史,又有客家传统的地方,寻找由于疫情暂停了三年的客家年味。

年味是什么,一百个人也许有一百种回答。我也用自己的镜头拍下自认为的宁都客家年味。那年味是老母亲知足的幸福笑容。

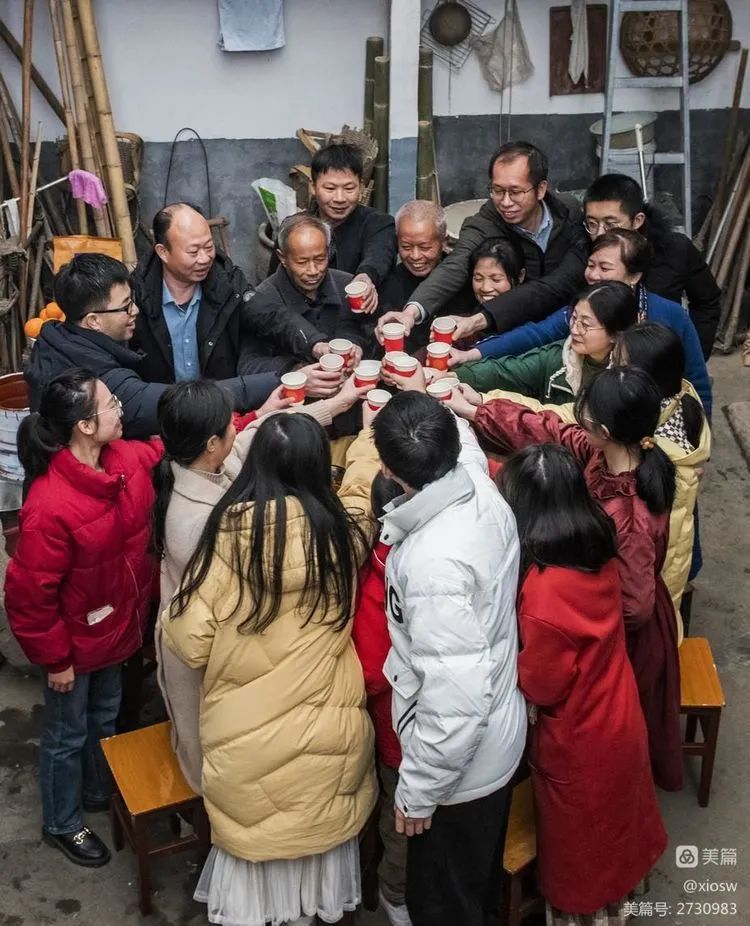

那年味是一家人过年吃饭时开心的笑声。

那年味是是亲朋好友相见时的欣喜。

那年味是街头巷尾高高挂起的红灯笼。

那年味是门楣上喜庆的对联。

那年味是乡村里劈劈啪啪的鞭炮。

那年味是此起彼伏的烟花爆竹迎来的灯龙。

那年味是听到宁都采茶戏熟悉唱腔时心满意足的神情。

那年味是中村傩戏的信仰者慷慨解囊的瞬间。

因疫情三年春节不曾回乡团聚的儿孙,终于齐聚老人家中。三年的思念在合家团圆中消融,三年的喜悦在觥筹交错中挥洒,新一年的希望在醇厚的酒香中升华。

在父亲肩头的孩子眼里,年神秘而新奇,她将在体验年味中慢慢积累乡愁。

在年轻人眼中,年是欢乐情绪的渲泄。好久没见面的闺蜜约起一同逛街,尝一尝久违的客家肉丸,说一说几个月没用的宁都话。

在老辈们的心目中,年是庄重的。他们压抑着欢乐的情感,小心翼翼在冥冥中祈祷神灵,虔诚地寻找寄托。

请神、敬神、游神、迎神,是宁都客家人过年必备的项目,这是一种根深蒂固的民间信仰。他们认为在喜庆的日子里,让神与民同乐,神才会保佑四方百姓。

宁都民间信仰的神有多种,但最多的是汉帝神,据说有近千年历史。这是全县的共神,也是很多村庄的区域神,虽然在神像、称谓和活动程式上有细小的差别。游神一般要几天甚至十几天,但开始的那天一定会去汉帝庙请神,最后一天会把神像送回汉帝庙。当然抬出来巡游的不一定是汉帝的神像,大多数地方由太子代替,有的地方是三位太子,有的地方是五位。在黄陂镇杨依村每次游神时,经过汉帝庙神像都要停一下,或许为了证明请的是真神。

在洛口镇高排村家家户户都要请神,神像在每家最多只能呆半小时。每户祭祀完后,家庭主妇会站在门口,不断向被抱走的神像洒米,寄托自己对神的尊崇和不舍。

神像抱到另一家,除了要打爆竹迎神之外,家庭主妇也会在门口往神像身上洒米,欢迎太子来到自己家里。

神像放好后,主人会点上香烛,端上事先准备好的供品。

多数家庭还会在神像面前当场杀鸡,名誉上也是给太子吃的,真正享口福的是自己一家人。

既然名誉上鸡给太子吃,当然要煮熟。鸡杀好后,家庭主妇会十分麻利地去毛、剖膛、蒸煮,不需要煮很久,只要鸡身表面变色就行。

煮好的鸡放上供桌,一家人一起祭拜,半小时的时间也就差不多了。

神像被请到另一个家庭,又重复上一个家庭的程序。当然也有少数家庭不现场杀鸡,用事先煮好的鸡或者两只鸡腿代替。

到了当天游神的时候,神像轮到那一家,就用轿子到那家接神。

浩浩荡荡的队伍,在锣鼓唢呐的伴奏下,走向村头巷尾,经过每家每户,至少历经两三公里,历时个把甚至几个小时才能完成。

经过人家时,主人都会摆好供桌,放上祭品,燃响爆竹,毕恭毕敬地站在家门口迎神、敬神。

有的乡村在游神的同时,还会增加一些其它的内容。像田头镇的禳古史,让一些儿童装扮为历史事件、民间故事的人物,随同各路神仙一起巡游,祈求古代历史名人或神话故事中的人物保佑当地百姓消灾增福。

“古史”共有六台,每台花轿分别附有不同内容的名称,如《天官赐福》《刘玄德招亲》《女驸马》等,一台轿子就是一台故事。第一台是《天官赐福》,内坐一童男扮演天官,表示新的一年家家平安幸福。第二至第六台内坐的童男童女装扮成不同的故事人物,除《天官赐福》外,其他古史内容每年不尽相同。

巡游队伍最前面是生肖,今年是兔年,生肖兔放在头一个。生肖后面是各路神仙,包括汉帝庙、老官庙、七仙庙、东岳庙内所有53尊神像,最后是讲故事的六台花轿。

每台“古史”花轿有4人抬,4人保护,互相换班,并配一堂西皮锣鼓。队伍中间还伴有高跷、旱船、蚌壳和乌龟等形象的人物。游行队伍所经过的地方鞭爆响个不停,人们以香烛、喜爆迎接,十里八乡的民众都赶来观看,热闹非凡。

在石上镇游家坊村富源小组有一种叫“发轿”的民俗,也是一种游神。不同的是,除了五台木制轿内安放村民平日供奉的汉帝庙太子,还有一位具有心灵感应的本村村民在轿中前面引路。所谓心灵感应当地人称之神灵附体,巡游中他的话就是太子想说的话。因此发轿前村民都要试一试自己能不能心灵感应。

神铳响过之后,那几个有心灵感应的人就会像醉酒之人,东倒西歪、走路不稳,被两人搀扶着进入轿中。

接着他们会按照神仙的意思,引导游神的队伍。

和其它村庄游神一样,富源村游神的队伍有一定的顺序规矩,比如太子的顺序不能乱、路线不可重复,游神要路过村里每户人家。每至一户,引路者点神铳表示神明已到,各家各户都准备好祭祀物品和爆竹蜡烛迎接神灵,并在家门口虔诚地朝拜。

不一样的是,如果哪户人家上一年做了不诚信的事,有心灵感应的人会引导游神队伍进入家中,并代表神灵指出他们家做的错事,要求予以改正,有点诫勉谈话的味道。这家主人会虚心接受批评,表示一定改正。“举头三尺有神明”,发轿的习俗也许隐含了让村民有敬畏之心的意思。

游神结束后,人们问这位有心灵感应人的体会。他说,自己也稀里糊涂,像醉酒一样,什么都不知道。这样也好,他批评人、得罪人不用负责任,只不过是代神而为,村民也不可能给他穿小鞋。这也许算国人的智慧。

很多村庄游神之后都有全村聚餐,费用有的是村里生意做的好的人家出,有的是村里上年有喜事的人家出,有的是村民自发认捐,没有听说强制摊派的。

做饭做菜的都是村里厨艺好的家庭主妇,她们自愿尽义务。食材也是就地取材,没有看见什么海鲜之类的菜肴。

但宁都客家肉丸、鱼丸倒每次必须要有。

火在原始社会就被人类奉为神明,在漫长的历史进程中演绎成了灯和灯彩,渗透到人们的日常生活中。从正月十一到十五,各式各样的灯会,千灯百盏组成的五花八门的灯龙,是宁都年味的又一特色。

这是东山坝镇小源村的扛灯。

这是洛口镇高排村的游光灯。

这是固村镇的鲤鱼灯。

这是固村镇的茶篮灯。

当然,最有特色的还是“桥梆灯”。宁都桥梆灯与其它地方的板凳龙实际差不多,不同的是它有两“长”:单个板凳长,总的长度长。当然宁都游灯用的不是板凳,是专门的木板。

田埠乡东龙村的桥梆灯龙身骨架2.5米长,每家出一块,上面可装5个椭圆形的灯,以前灯由蜡烛点亮,现在全部改用LED冷光源灯。每年春节第一次出灯,龙头、龙尾从祠堂出来,以后就直接从当年舞龙头的人家出灯。我没有赶上今年春节头次游灯,只能在村民家大门口拍摄出灯。

龙头经过村庄时,各家的龙身按房祠位置在游灯首先要通过的路段上等,龙头来后自动跟上,这样龙身就越拉越长。

十几分钟就接成了一条200来米的灯龙,举目望去十分壮观。灯龙要走遍村里所有人家,至少巡游一个半小时。

为了表达对祖宗的敬意,向祖宗报告一年的平安,灯龙还会穿过祠堂。这是比在户外巡游难度大得多的动作,因为2.5米一梆(块)的龙身,在并不宽敞的祠堂要绕过方柱转个小弯,确实非常困难。

最后灯龙要围着村中的池塘转三个圈,当天的游灯才算结束。

各家把自家的龙身带回家,还要在祖宗牌位前报告,今天游灯顺利平安。家人会给扛灯人倒上一杯客家米酒,表示慰劳。

如果说田埠乡东龙村的桥梆灯算是超长,马头村的桥梆灯比东龙村的更长,估计在300米左右。马头的龙头每次都从东嶽庙出发,也是沿途让各家的龙身接续起来。但整条灯龙成形后,还要再穿一次东嶽庙,从庙里二次出发。

游灯所到之地,鞭炮声震耳欲聋,烟花腾空而起,照亮大片天空,大有火树银花的感觉。

村庄旁边有一片稻田,正好农作物已经收割,有大片空地,周围的小山丘,不算陡峭,一些从县城、周围乡镇赶来看游灯的民众正好爬上山,居高临下地观看。

地面长长的灯龙围成几道圆圈,不时变幻着形状,天上璀璨的烟花凌空盛开,变成不同的花朵,山上观众手中的手机发出微弱的白光,像点点星星点缀在黝黑的山上。随着灯龙队伍的精彩表演,欢呼声、喝彩声此起彼伏,构成一幅欢乐祥和的迎春图画。

今年是兔年,当然不能错过石上镇大布村的兔子灯。兔子灯由三个并列的兔子头组成,中间的兔子更大,是兔婆,旁边二盏是小兔子。

每年正月初十至十五的晚上,是大布村人“过灯”的日子,也是大布村最热闹红火的日子。兔子灯小,大布村人少,因此一条红龙竟成了灯会的主角。

大布“过灯”的民俗兴于唐朝,到现在村里过年每家都要扎一盏一母二仔抱成团的兔子灯,全是手工制作。红龙后星星点点的兔子灯映照着的老少村民,把这项手工工艺延续了几百年。

兔子灯象征着吉祥如意,数以千计的兔子灯象繁星点点,在漆黑的天地中点燃了希望,带来了灿烂与光明。

庆祝添丁是客家人的宗族文化,它不仅是对生命延续的庆贺,也是对生命的敬畏和感恩,更是对美好生活的祈愿。庆祝添丁是宁都年俗文化独特的亮点。每年正月十四、十五两天,许多摄影人不远千里来到石上,就是为了拍摄这独特的民俗。

当石上村的添丁户冒雨扛着缠满爆竹的竹竿走向祠堂,几十上百台相机正对着他们“咔嚓咔嚓”。

有的添丁户为了避免爆竹淋湿,会用汽车装着未拆包装的爆竹到祠堂门口,一箱箱的放在祠堂。由于当地习俗祝贺添丁亲友只送爆竹,每户收到的爆竹都在十几箱以上。

在祠堂他们迅速把爆竹缠上竹竿,因为正月十四、十五两天,本祠堂房下的添丁户都要在祠堂门口放爆竹,谁家的爆竹放得多,谁家更风光。

这两天每家在祠堂门口至少要放十根左右爆竹,放完爆竹后还有一个更重要的仪式。

正月十四日下午是割鸡。相传在东汉末年村里有位家财万贯的李长贯,夫妇结婚20余年未生一男半女。一天晚上,他夫人陈氏做了个梦,梦见自己到村西南河边的汉帝庙祈求菩萨保佑她生个儿子。第二天早晨她把梦情告诉了丈夫,丈夫很高兴,当即许愿:如果能圆梦中之事,就在梦中之处建一座“汉帝庙”,并塑“汉王”金身,且年年到庙里杀鸡祭拜。不久,他夫人果真怀上身孕,并在当年农历十二月十四日生下一男孩,取名汉灵。

李长贯立即选好吉日,请来大批工匠,新建一座“汉庙”并塑“汉王”及其他神像。第二年正月十四日正好是汉灵满月的日子,他提着一只大雄鸡和一些香烛供品,夫人抱着儿子一起来到汉帝庙朝拜还愿。从此以后,村里人生了男孩都会到汉帝庙杀鸡祭拜,并且把每年正月十四日定为“割鸡”日。

正月十五日下午放完添丁炮后是担灯,担灯之前添丁户冒着大雨把担灯放进祠堂。

最开始“担灯”只有两盏灯,从嘉靖年间起改为六盞,另外还增加两盏小灯笼,象征李汉灵生了六个儿子和两个女儿,也合好事逢双、龙凤呈祥之意,并把正月十五日定为“担灯”日。

离石上村不远的曾坊村,庆祝添丁是另一个程式。正月十四下午村上的添丁户挑着一只鸡和一些供品,家里的亲属扛着缠好爆竹的竹竿齐聚祠堂。

挑着两个竹筐的是头年添丁者,身后高高竖起的竹竿就是亲朋好友赠送的爆竹。一百多根高矗的红竹竿,形成了一道独特的风景。

与石上村的集中燃放爆竹不同,曾坊村是回家路上燃放。燃放时紧跟着添丁者后面的竹竿先放,一根燃完再点燃下一根。

一行人就这样冒着硝烟和震耳的声响,急匆匆地向家里跑去。

到家后未燃尽的爆竹,要在家门口打完,因为这声音、这气味就是亲友祝福的声音,就是亲友的一片心意。

添丁者挑去的一对竹筐又挑回了家里,这既是祭拜祖宗的祭品,也是招待亲友的佳肴。这两天忙忙碌碌的活动,就是为了女人手上那可爱的孩子。添丁是家庭的喜事,也是家族的喜事,现在对国家来说也是好事,是应对人口老龄化的重要措施。

正月十五是曾坊举行桥帮灯的日子。清乾隆年间,村中一位曾氏太公到浙江、苏州一带做生意,看见苏州人元宵节玩“桥帮灯”,感觉特别好看。于是就把这种灯的制作方法详细记录带回本村,并用于汉帝庙的祀奉活动。不要看桥帮灯在正月十五才举办,准备工作可能正月初一就已经开始,家里的妇女要为制作桥帮灯早早剪好花纸。

正月十三、十四,家家户户都在准备桥帮灯。这是将蜡烛固定在桥帮灯架子里。

还要用白纸把灯架一个一个糊好,这一般是男人们的工作。

灯架糊好后,要在两面贴上灯花剪纸。剪纸多是吉庆的文字,或蕴含吉祥含意的图案,或充满生活情趣的生动画面。

最后要把做好的长方形灯用草绳绑在一条长4.5米的木板上,一共要绑十个灯,当地人叫做一帮。木板两头各钻了一个洞,用一根圆木杆把它与另一帮连起来。哪家上年新添了一个丁,就要出一帮灯。

晚上六点,有灯的人家要将灯一个一个点亮。这家去年新生了两个孩子,十五晚上就要出两帮灯。

点好灯后,两人抬一帮,在爆竹声中,从家里出灯,到祠堂集合。按照村里的习俗,出灯前抬灯人和家里人只能吃一些米团类的素食,游灯结束才一起享用正餐。

今年曾坊共有25帮灯,意味着村里去年生了25个孩子,这包括从本村出去户口并不在本村的人员。他们虽然不属村里的常住人口,也愿意参加这个盛大且有传统意义的活动。

人员到齐之后,一声铳响,桥帮灯按顺序一帮一帮进入祠堂。曾坊的桥帮灯没有龙头、龙尾之类的东西,领头的那帮,灯笼全用红纸糊,从外面看全是红灯,算是头帮,走在最前。一帮灯里头尾两个灯如果用红纸糊的,说明新丁是家里的头胎。

4.5米长的桥帮灯一个一个在狭窄的祠堂转一圈,然后再由祠堂出来,难度非常大。难怪曾坊桥帮灯会评为省级非遗,能上央视春晚。

出了祠堂就开始游灯,凡是本族(本村)的田园、山岗、古迹等都要游到,最后在村口的广场进行追灯表演。

那天游灯时,天仍然下雨,时小时大,但出灯没有回头箭。他们穿着雨衣,在风雨中行进,在风雨中表演,丝毫没有半点迟疑,半点退缩。明代文人唐伯虎说,有灯无月不娱人。在这个无月的上元,桥帮灯的雨中倒影似乎比天上明月更加靓丽。曾坊的桥帮灯不仅娱乐了本村人,而且吸引了成百上千的外村人甚至外省人前来欣赏、拍摄和助阵。

有时大雨浇灭了蜡烛,曾坊人又用火把把蜡烛点亮,继续按原定安排,把这场别具特色的民俗文艺活动进行到最后。

宁都十日,受益匪浅。品尝了客家的年味,欣赏了客家的民俗,见识了客家文化的博大精深。这里看到的年俗,不是安排的表演,参与年俗的人们也不是专门的演员,他们平时散则为民,节日聚则成队,那一招一式永远是乡土的、地道的,是根植沃土独特的草根文化。元宵过,年已尽,但宁都的客家年味永远不会忘记。(图/文:熊盛文)

编辑:曾梓暄

审核:何志清

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询