生命的涯际里,走过来一个个的春天。总是在一抬头的瞬间,就遇到了。春,来得正好,太阳伴我来到赣粤门户定南寻访客家“桃花源”,在定南县文化馆龙翠峰馆长的带领下行走在村寨之中,我们去看了一座乡间名不见经传的风雨廊桥。

逢山开路,遇水架桥。这是人类拓展生存空间的遗存。一桥飞架,天堑变通途。关于桥,过去只是跨江跨河,如今跨海大桥也是家常便饭了。

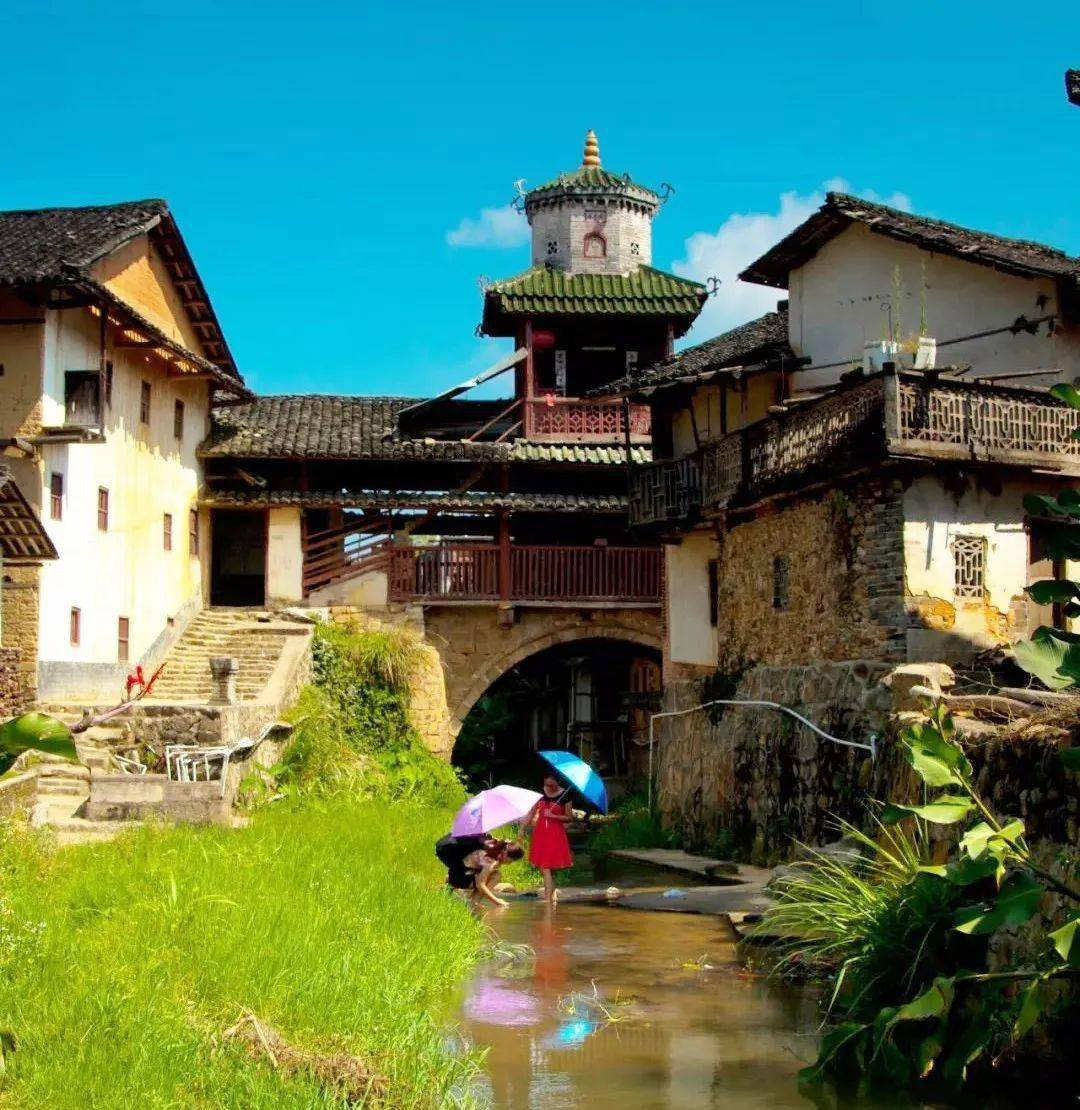

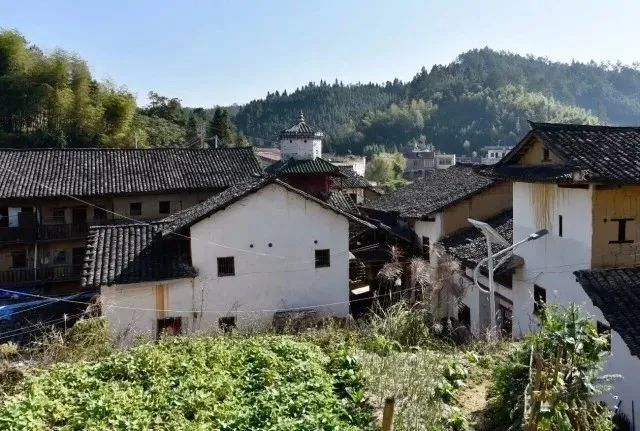

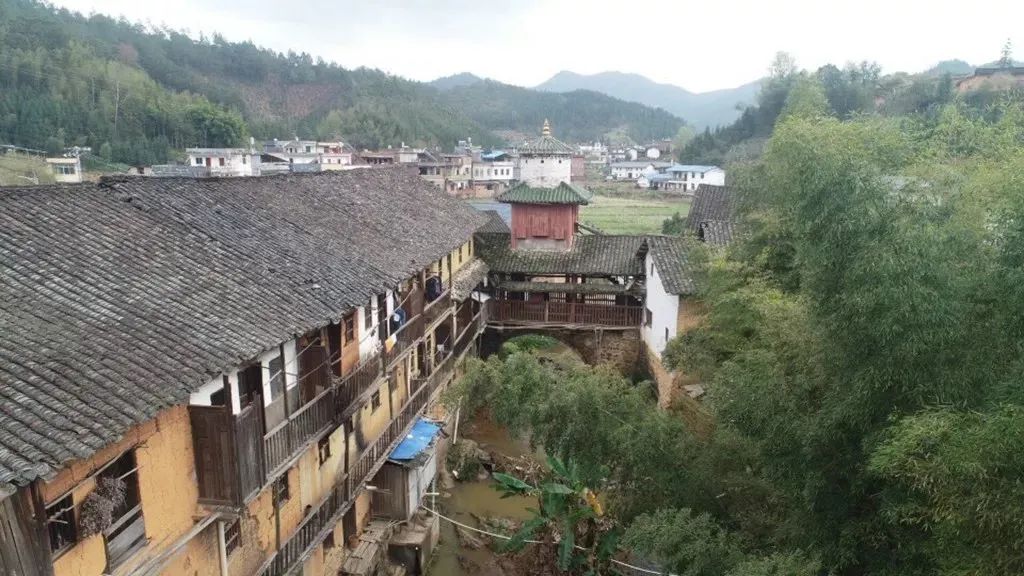

这桥坐落于定南县鹅公镇柱石村。走进古村,岁月留在逼仄的屋檐下,走进流逝的过去,古村有当年的庄严气势。

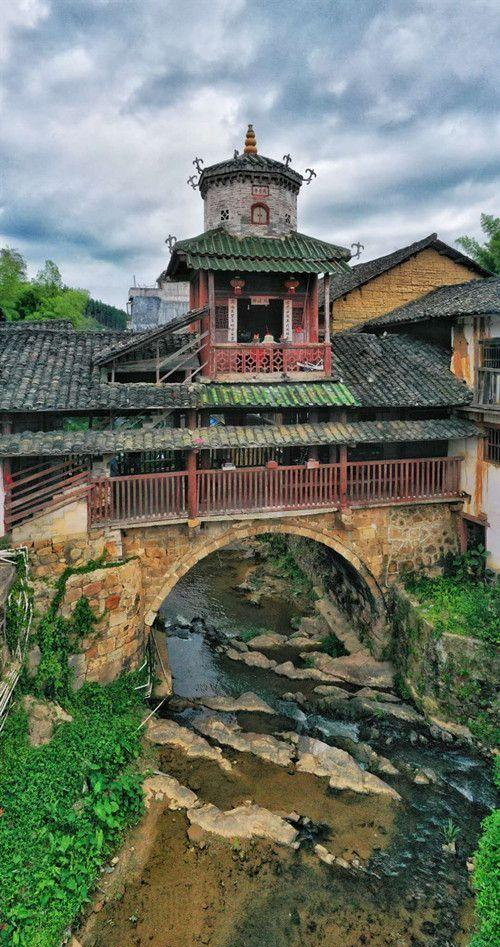

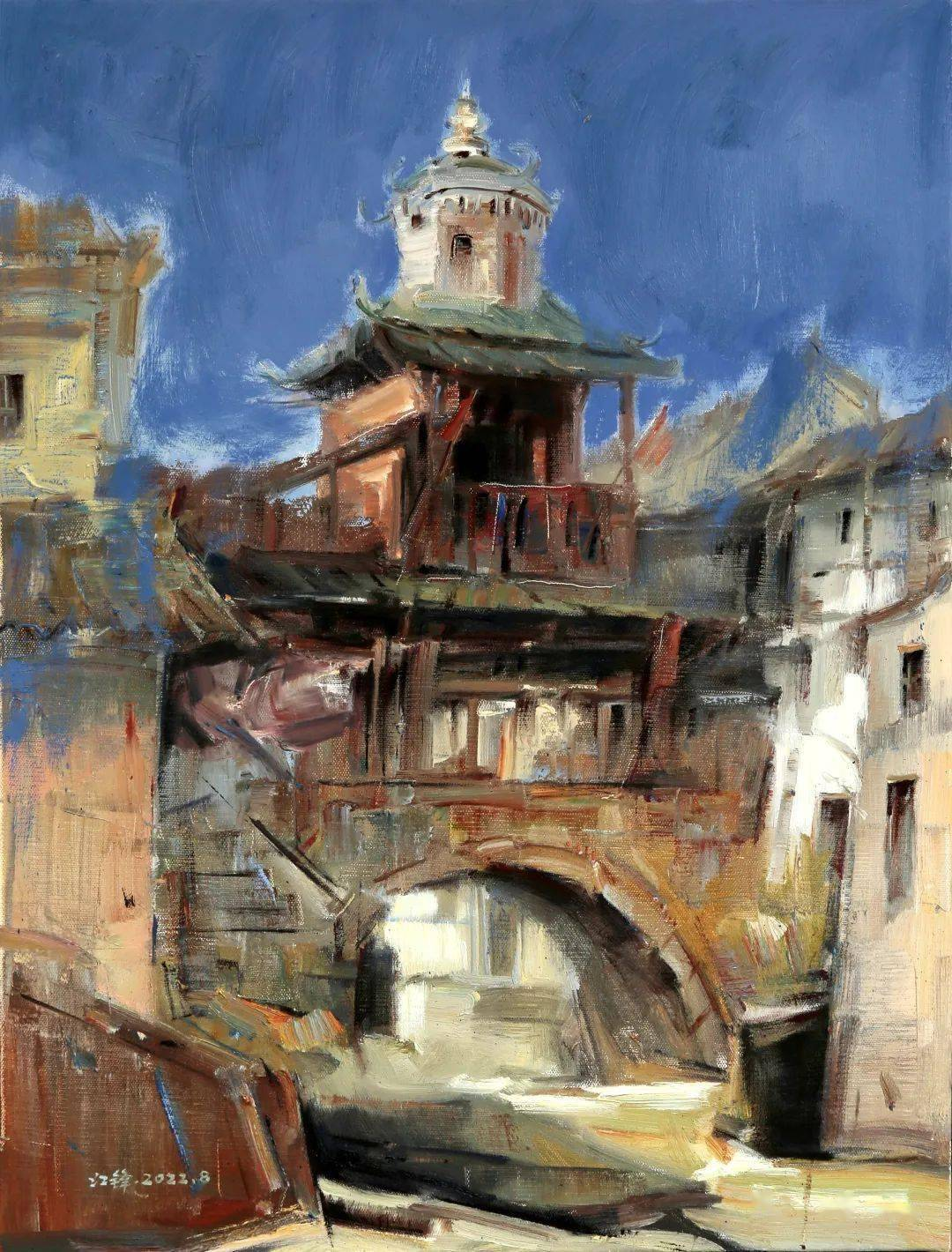

说起来,这桥有些年头,但也算不上历史悠久,这桥其貌不扬,体量也不大。桥长11.64米,宽4.8米,高16.4米的花岗岩单拱石拱桥。然而,这桥与其他众多的桥相比,其建筑样式与文化内涵,确有其独特之处。所蕴含的客家印记、历史内涵、文化信息和审美情趣,印证着乡村的发展历史和沿革,在这些古村落的身上,饱含着客家建筑、客家民俗、客家风情、客家心态等文化元素。

桥基及桥面用桐油和石灰浆混合剂黏合砌麻石条而成,坚固如磐;在桥面周遭用10根朱漆镏金的木柱搭建起两地通商交往时遮阳、防雨、小憩的游廊;在游廊之上设有供百姓祈福平安、人丁兴旺的观音亭。

这座桥最为吸引人们眼球的特别之处,就是为铭记报答传说中的许真君降龙化藤,造福乡里恩德,民众在廊桥中央的在观音阁顶部建有白色八角半圆形“万寿宫”“真君祠”,楼上楼下建成形式各异的楼亭两层。上层叫“真君楼”,中间一层为“万寿宫”,殿内安放许真君神像,神盒两侧有木雕对联。亭顶檐尾翘起,上盖青铜色琉璃瓦,红色宝葫芦衬顶,古色古香,造型别致。 山水、廊桥、楼阁、人神交融在一起,相互滋养、相互成长。多少目光、多少情感、多少追思、多少寄托都交集到这小小的楼亭之上。

这个村原属江西安远县管辖,后划归定南,离定南县城43公里,也是安远通往广东的必经之道。是赣粤边界的一个古驿站,是赣粤古驿道赣南境内最后一个节点。

如果一大早从这里出发,一路向南,大约傍晚时分即可到达广东和平县的林寨镇。林寨扼守赣粤古驿道“水陆联运”的交会处,是军事、交通和商贸重镇,无论是行人还是马匹,都需要在此休整补给。然后,从林寨开始,赣粤古驿道的陆路就此结束,改走水路:沿浰江顺水而下,进入东江,再前往珠江流域。多少年来,这条古驿道是古人进入岭南最便捷的线路之一,如今的赣粤高速、京九铁路两条国家大动脉,也沿着这条古驿道平行而过。

发源于安远三百山的东江之水,一路狂泻,流经这里形成一个峡谷,成为江西和广东界河。眼前蜿蜒而来的河水,早已失却了当年的野性。

七十六岁老人冯玉仁告所我们,相传在很早以前,峡谷中有条孽龙经常兴风作浪,阻断了两岸的商贾往来。许逊真君与孽龙斗法,终降孽龙,化龙须为“神藤”横跨两岸作桥梁,造福乡里。这条跨越两岸的“神藤”在建桥之前,刀割斧砍,神藤不断,只要停下刀斧,藤上刀痕立马复原,完好如初,于是,隔河两岸很长时期就靠爬“神藤”通过这个要塞。

《定南初石桥》江峰

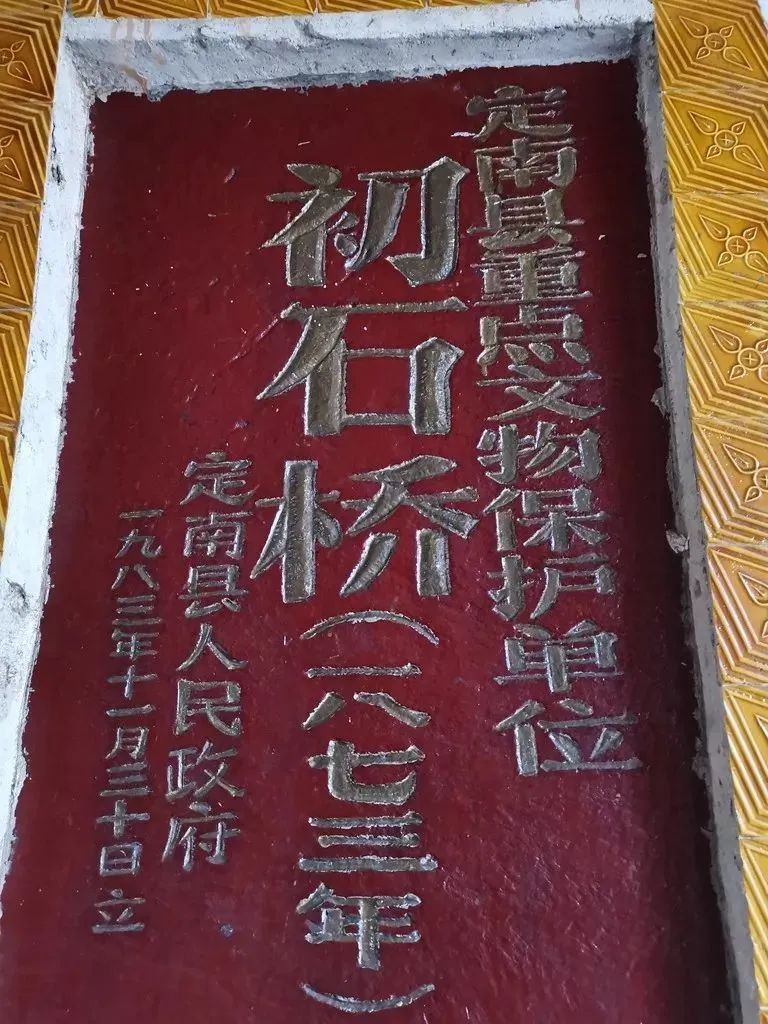

随着时间的推移,“神藤”已无法满足两岸人马车往,于是在清同治十二年,当地官员与百姓便建造了这座石拱桥。建桥以后,因为交通更为便捷,每逢圩日,以桥为中心,一直是寻乌、安远、定南与广东和平、龙川之间,两省边民便汇聚于此进行交易。有时有二百多担进行贸易的货物汇集于此,从廊桥西边一直延伸到老圩场——卖油盐酱醋的,卖生产工具的,卖南杂百货的,排满了廊桥和老圩场的整条街。桥头两端原来均建有门楼,现仅存一端。门楼的匾额上书“初石桥”三个大字。

说起桥的名称,老人告所我们,建桥之初因为是石拱桥,就叫“初石桥”或“粗石桥”,后来经过加固扩建,一些有文墨的人就提议改为“玉石桥”;新中国成立后,人民政权砥柱中流,坚如盘石,于是乡取名“柱石乡”,村叫“柱石村”,桥也就叫“柱石桥”了。

风过无痕,花开无声;无问冬夏,再写春秋。今天,以柱石桥为中心的圩场没了,但廊桥两头,卵石铺成的驿道,涂抹着脉脉斜阳的余晖,从那依稀透露的昔日光景中,可以感受历史的沧桑,在寂静中与历史对话——时代在前进,并不在乎沿途失落了什么,柱石桥以它的别一种文化魅力吸引着人们的关注。

钟东林,笔名金中,作家、评论家、策划人、客家文化学者、CCTV特约撰稿人,曾任赣州市文联秘书长、副主席、二级调研员。荣获2008年赣州年度“十大新闻人物”称号和2009年全市宣传系统十大杰出贡献奖。

出版发表500余万字作品,涉猎诗歌、歌词、小说、散文、报告文学、文艺、集邮随笔等多种体裁。主要作品有:“红三角诗丛”中英文对照《钟东林短诗集》、纪实文学作品集《神圣回忆——亲历长征的客家将领访谈录》。长篇小说《弧形地带》(与人合著)收入金潮丛书;长篇专论《金融文化概论》(与人合著)在《江西社会科学》首发后,多家报刊选载;并收入《中国特色社会主义文库》,随笔集《东方邮坛走笔》(在全国获集邮文选铜奖、中国比利时邮展特等奖);诗歌、散文、报告文学及歌词多篇在省内外、全国获奖;报告文学集《红土地•热土地》收入江西省作家协会主编的百花洲文艺创作丛书;由当代中国出版社推出经济发展专著《亲国亲橙》;主编《会昌乡土文丛》及《赣州抗战文丛》。

近年转型影视、晚会与会展策划、撰稿。是百集电视系列片《我是客家人》策划人和总撰稿、中央电视台大型原创文艺晚会《原乡情》《橙乡飞歌》及第6届东盟博览会开幕式、舟山国际海洋小姐总 决赛、第28届潍坊国际风筝节开幕式总撰稿,江西省第十四届运动会开幕式、闭幕式总撰稿;中央电视台70集电视系列片《 长征轶事》、110集电视系列片《中国将帅》特约撰稿,30集电视剧《那时花开》《远山》、电影《赣南之恋》策划人,为中央电视台《心连心》《同一首歌》《欢乐中国行》多场晚会策划与撰稿。另外为中国钨业百年发展成果展、深圳文博会央视娱乐传媒形象宣传展、首都展览馆苏区干部好作风大型展、苏区振兴发展成果展、人民大会堂金色大厅赣南旅游推介展总撰稿。

【完】

编辑:曾梓暄

初审:陈静、谭云丽

审校:何志清

审核:符一品

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询