赣南水流如织

古桥众多

有砖桥、浮桥、拱桥、廊桥等

这些古桥

传承赣州百年历史文脉

承载着赣州人民的乡愁记忆

它们为我们讲述着

赣州的前世今生……

赣州古浮桥,学名叫惠民桥,又称东津桥、东河浮桥。浮桥长约400米,由100多只小舟板并束之以缆绳相联而成,始建于宋乾道年间(1163——1173)、至今已有800多年历史。由知军洪迈所建,连接章江的两端,每天定时开启,以便来往商船通行。赣州市三面环水,江面宽阔。在宋代先后建造铺就了东河、西河、南河三座浮桥以沟通城乡。建国以后,西河、南河浮桥因修建了公路大桥而被折除,东河浮桥就成了现今赣州市的“国宝”级文物。整座浮桥分为33组,用缆绳把它们连接起来,然后用钢缆、铁锚固定在江面之上。

永镇桥(永镇廊桥),位于江西省赣州市安远县城西的新龙乡江头村甲江河上,建于清顺治九年(1652年),僧人欧阳融六慕化建造。永镇桥3孔,长38.5米,宽4.33米,为石墩木梁悬臂式廊桥。石桥墩采用花岗岩条石、石灰砂浆砌筑,桥墩迎水面砌成往上翘起的金刚分水尖形式。墩台上部以纵横交错、层层叠出的杉木悬臂梁承托桥面。桥面上建有木廊瓦桥,以八个抬梁式屋架承受屋面,分长廊为9间,中开间高出1米,前设天窗,后设神龛,两侧檐柱间用杉条板组成护栏,檐内柱之间安放杉条木坐凳,以矮柱小梁拉结。两桥头分别建长宽约4.8米的凉亭。亭内建九级条石阶梯登桥身,凉亭门额上书楷体“永镇桥”3字。它在石质桥墩上架于杉条木,多层横跨桥孔,而别于一般石拱桥,是我国古建木作技术在石拱桥中的巧妙应用。

信丰玉带桥位于距信丰县城40公里处。横跨于虎山河上,因其弧形如玉带飞跨于崇山峻岭之间,凌架于滔滔激流之上,故名玉带桥。屋面为悬山式,陶瓦垫沟,青瓦覆顶,另在南、北西端和中间各建砖木结构的九脊翘角堡亭一间。玉带桥为当地富翁余风歧募资建于清乾隆五年(公元1740年),故又名“风歧桥”。玉带桥为二墩三孔屋楼式拱桥,桥身成弧行,桥长88.15米,是江南现存最长的弧形廊桥,它以结构独特,气势雄伟而闻名赣粤。留下了“远近闻名玉带桥,两岸峻峰入云霄。奔腾河水泻千里,玉带飞镇两山腰”的赞誉。现为全国重点文物保护单位,赣南六大古廊桥之一。

永宁桥位于石城县高田镇岩岭区上柏村。清乾隆三年,上柏村熊氏族人集资在上柏溪上建桥,为祈求平安,将桥命名为“永宁桥”。清同治五年,熊氏族人又在桥上增建亭阁、桥廊。阁分五段,中段最高,两边逐级降低,中段建“武圣庙”,祀关羽像。桥基全部由麻条石砌成,单孔结构,桥廊全长32.75米,桥面宽5.4米,桥拱跨度达10.6米。两边设靠栏木凳,供人憩息。桥身坚实,格局古朴,为南方山区特有的建筑。旧时,除了作为通道之外,这座古桥还是村中演戏、聚会的重要场所。每当到了喜庆的日子,如过年过节、婚嫁之时,当地熊氏客家人就会在廊阁中演戏、聚会,十分热闹。

杨村太平桥,位于江西赣州龙南县杨村镇车田村,离龙南县城62.5公里,跨太平江,是一座建于明末清初的石拱桥。位于杨村街北面三里许的太平江上,为两孔三墩、四拱双层重叠组合石拱桥,该桥重建于清嘉庆至道光年间,主体桥身完好,太平桥的始建与王守仁(阳明)“平三浰”事件有关。1983年太平桥被列为龙南县重点保护文物,已列入申报第七批全国重点文物保护单位名单。

永安桥位于南康区坪市乡莲花河上,始建于清光绪年间(1875—1909)。当地村民习惯称之为“暗桥”,其实它真正的名字叫作“永安桥”。据《钟氏族谱》记载,是取“永以为好,既安且吉”的意思。永安桥属于罕见的石木结构叠梁式廊桥,跨度约13.2米,宽约4米。桥墩为船形,前尖后方,它和桥身均用数十根长短不一的麻石条构建而成。在桥身上面,盖有走廊式的楼阁,两侧则架着简易的木凳和护栏,并均匀地竖着4根方形石柱。整座古桥坚固耐用,至今仍起着供村民们通行和小憩的作用。

章源桥位于崇义县聂都乡聂都村东部夫人庙旁,建于乾隆十四年(1749),呈东北向西南横跨聂都河,是赣江章水源头上第一座三拱石拱桥。该桥长35.2米,宽4.3米,高5.4米,面积151平方米。河中两金刚分水墩上各置一长0.9米、宽0.3的米镇水兽。桥面两侧分列28根雕花石柱,柱间镶以栏板,雕刻技法精巧,花草、动物图案各异。中拱内条石上楷书阴刻“乾隆十四年罗若圣首事监造”。章源桥名为章源,实则章水之所出。桥上石柱、栏板浮雕,刀法奔放。除桥头“章源桥碑”,碑联“桥架章源舟子羞,路通楚粤行人笑”失毁,其余保持完好。章源桥对研究章源文化具有重要的历史、艺术价值。

初石桥位于距定南县城38公里的鹅公镇柱石村,南连广东省和平县,是当年赣粤古驿道交通要冲,建于清朝同治十二年(1873年)。初石桥长16米,宽5米,因为它是定南县最早建造的单拱石桥,故名“初石桥”。初石桥桥基及桥面用桐油和石灰浆混合剂黏合砌马石条而成,坚固如磐;在桥面周遭用10根朱漆镏金的木柱搭建起两地通商交往时遮阳、防雨、小憩的游廊。初石桥是定南县唯一仅存的桥亭结构建筑物。从建造之日起,这座集桥、廊、楼、宫等功能为一体的初石桥便成了造福千秋的通衢要道。

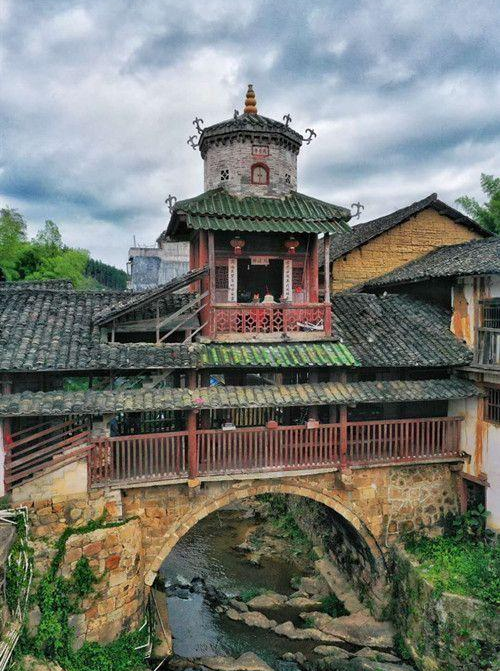

赣州文庙是江西省现存规模最大、保存最完整的古代县学校址,也是江南现存的四大孔庙(文庙)之一。我国自孔子时始,学府前一般都有“泮池”,“泮池”上的那座桥古时就被称为“状元桥”。都说“状元桥上走一走,考试读书不用愁”。2004年5月14日,文庙广场复原工程在现场勘测时,市博物馆技术人员严格按中国传统建筑营造法进行勘测时,发现了隐身地下200多年,始建于清乾隆年间建造的状元桥。发掘出来的时候桥面表层的覆土仅有薄薄的15厘米,更有意思的是,复原维修工程中拟建造的状元桥与发掘出来的状元桥位置惊人吻合,拟选用的石材与发掘出的古石桥材质也是完全一致,拟建造的桥宽也与古桥宽度同为3米。

功德祠桥位于寻乌县澄江镇汶口村,原名砻勾嘴桥,初建年代失考。清咸丰年间由汶口村蓝梅兄弟捐资维修,同治初年由汶口村蓝其锋等集资添造,光绪32年(1908)再次集资兴建,民国十五年(1926)建成。功德祠桥共五墩六孔,花岗岩石砌成,迎水方为船形墩。全长96米,拱矢度为1/2,跨径12.5米,宽3.3米,高7.65米,为半月型石拱桥。1926年,为了庆祝此桥的竣工,在离桥上游300米处修建32平米的“茶亭”,并命名“功德祠”,2012年8月被寻乌县人民政府列为“文物保护单位”。

文凤桥位于安远县龙布镇,俗称“迳背桥”,桥身以条石浆砌而成,总长约40米,桥面宽4.84米,通身高约7米。整座桥为一墩、二台、二孔,分木、砖上下两层。桥面建有木质长廊,可为行人遮风挡雨,其间数十道横梁支撑琉璃瓦铺盖,四檐飞翘,中部起一小亭,下有“文凤桥”三字。廊内描龙画凤、翠竹流水,花鸟、人物栩栩如生。桥中央倒悬的斗盆内有彩色诗画29幅。其内部还设有神龛,供奉着许真君等神像。中心桥墩凸出约3米,形似船头,中轴向上斜伸,尖端高翘,取破浪之意。文凤桥设计科学,气势宏伟,至今坚固如初,为研究赣南古代石拱桥的建筑艺术提供了宝贵的实物资料。

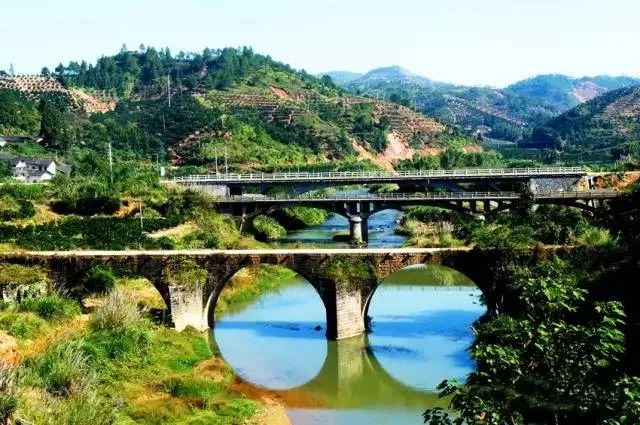

中稍石拱桥位于上犹县东山镇中稍村田头1组中稍圩旁。桥南北走向,为单孔石拱桥(麻石),两端路面用鹅卵石铺成,桥头北面有一石碑,上刻图腾,下面刻有“南无阿弥佗”五个大字。这座石拱桥大跨度单孔造型,总长39米,宽3.43米,矢高6米,桥拱跨度5.45米。全部是由整块长方条石、糯米汁、石灰汁、红糖混合浇灌而成,历经200多年沧桑,虽然桥面的石块松动了不少,但都被村民及时修缮好。

龙头石拱桥又名“安福桥”,是安远县古代通往赣州的主要桥梁之一,位于车头镇龙头村。始建于清朝康熙二十六年(1687),乾隆十六年,桥被洪水冲毁,乾隆四十九年,由邑人欧阳菊芳等18人捐银二千两重建。该桥为青条石叠砌而成,六墩五拱。桥全长52.80米、宽4.30米、高7.7米。

宁远桥位于寻乌县桂竹帽镇高头村,东西横跨河流,兴建年代无史料可查,据传明万历年间叶楷与严广传曾划定此桥为界桥。该桥为二孔石拱桥,条石砌成,迎水向建有一船型墩,桥长33米,宽6.8米,高7米。因建桥时桥上有瓦房长廊,故该桥又称瓦桥。现在它仍然作为寻乌县401县道公路用桥。该桥是寻乌县修建年代最早的一座古代石拱桥桥,为研究当地明清时期交通状况及桥梁建筑技术提供了实物资料。

永安桥位于章贡区水西镇永安村,横跨永安溪上,建于清代,是一座大型单孔石拱桥,桥长12.1米,宽3.68 米,高5.35 米。永安桥的来历与永安桥边的真君庙息息相关。永安溪畔的真君庙,周围古木参天,庙内曾供真君像,并有戏台和厢房。早年苦于宽长的永安溪阻隔,村民进庙祈求多有不便,永安村人便在真君庙后、永安溪上建了永安桥。永安桥的建成,既便民又为庙增色。如今,永安桥两岸翠竹摇曳,竹荫蔽日,桥下永安溪水日夜不停汩汩缓流。

龙泉石桥坐落在安远县鹤子镇杨功村内,始建于明末清初,是当时安远通往信丰古驿道上的一座重要桥梁。该桥长约26米,最宽为3.8米,高为6米,桥身为青石条结构,桥面为自然块石铺面,两边为青石条护栏,桥墩为青石条桐油石灰砌筑,桥段中心青石板过面,桥头左右各有一个土木结构茶亭。在桥的上游前方,有一个用石块做成的闸门,右方有一个石渠,石渠从桥墩里穿过,与桥身浑然一体。龙泉石桥造型独特、结构合理、砌筑工艺精美,具有较高的观赏和考古价值,在江西省甚至闽粤赣三省交界客家地区范围内古桥建筑中实属罕见。

云龙桥位于瑞金市象湖镇沿江路旁,南北横跨绵江河,有“绵贡江流第一桥”之称。据《瑞金县志》记载“它与双清桥其雄丽绵亘,几与吴之宝带,闽之万安,潮之广济(桥)等”。该桥是当年南北交通要道,设计精,材料优,建造巧,具有很高的艺术价值。其前身为“绵福桥”,明代嘉靖十九年(1540年)始建,石墩木梁桥,因“桥界青云场,而龙池”,所以更桥名为“云龙桥”。桥长176米,桥高9.33米,桥宽11.7米,石栏高1.13米,有桥墩12个,瓮门11个。总面积约2059平方米。据有关资料记载,云龙桥是赣南最长、最高的古代石拱桥。

编辑:曾梓暄

初审:谭云丽

校审:陈静

审核:何志清

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询