小时候,居乡村。小伙伴们最高兴的时节,莫过于大人们割禾、盘花生、挖蕃薯,小屁孩们跟在后边检禾石〈即拾稻穗〉、倒花生,每有所获,兴高采烈。如今,翻旧书、查资料,颇像儿时倒花生,每有所获,喜不自胜。

为编撰《赣州抗日文丛》,查阅市党史办1995 年编印的《赣南抗日烽火》一书,其中有周效之所撰《胜利的狂欢》一文,称当年在宁都喜闻日本投降,提及当时正在宁都的诗人陈隆恪先生欣然在白纸扇上题写杜甫诗一首,“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂……”。

文章只提及先生在白纸扇上即兴录题杜诗,但陈隆恪这个名字却总在脑海中萦绕。英才辈出的陈家是一个名倾天下影响百年中国的文化世家,学界称之为义宁陈氏。从这个大家族里,先后走出了清末维新派著名人物、封疆大吏湖南巡抚陈宝箴,走出了清末“维新四公子”之一、“同光体”诗派领袖陈三立,走出了近代画坛巨擘陈衡恪,走出了国学大师陈寅恪等俊秀人物。在权威辞书《辞海》里,陈宝箴、陈三立、陈衡恪、陈寅恪4人分立条目,一家三代祖孙4人享有如此殊荣者,翻遍《辞海》,仅此一家!

左起:陈方恪、陈寅恪、陈覃恪、陈宝箴、陈封可(陈衡恪子)、陈衡恪、陈隆恪

听说过鼎鼎大名、有清华三巨头之一美誉的国学大师陈寅恪的人可能不少,而知晓陈寅恪的兄长陈隆恪是传承其父同光体诗风传人的恐怕就很少了。陈隆恪(1881—1956),字彦和,民国时期著名诗人。1911年夏,毕业于日本东京帝国大学回国。陈家兄弟陈衡格、陈寅恪、陈方恪、陈登恪都能写诗,但只有陈隆恪的诗酷似陈三立的风格,能传父亲的衣钵。陈三立晚年,遇到朋辈向他求诗,常命陈隆恪代笔,所以有些诗歌虽然署名陈三立,而没有载入《散原精舍诗》(陈三立诗稿)中。但陈隆恪诗并非局限于效法其父,在艺术上亦有其独特风格,著有《同照阁诗钞》等。

陈隆恪先生女儿之所以叫陈小从,乃因其不足月早产,仅两斤半重,小脸只有鸭蛋大,弱小得像条毛毛虫,故起名小从(虫从谐音)。小从1923年出生于北京,两岁即随父母流转大江南北。她的童年、少年时代,几乎都随父母四处迁徙,行止不定。但正如老子祸福相倚所表述那样,正是因为没有上过正规小学、中学,却获得了与一位大诗人(祖父)和一位好导师(父亲)朝夕相伴对她进行启蒙和教育的机会。这正如她自己诗中所说:“吾母画荻课经史,吾父把手教平仄”。小从著有《吟雨轩诗文集》《图说义宁陈氏》。

陈隆恪一家

如此鼎鼎有名的父女突然出现在宁都这样偏远的小城,而且因文名之盛,还引起了记者的注意与采访,这一切都是怎么发生的?尽管手头没有任何相关资料,总觉得不可能无缘无故,带着一探究竟的几分好奇,循着常用套路,顺藤摸瓜,先上网,再买书。于是一口气从网上购回《陈隆恪分体诗选》《同然阁诗集》,以及陈小从《吟雨轩诗文集》《图说义宁陈氏》。

浏览《同然阁诗集》,发现其中第十二卷几乎都是在赣南所作,过去多次参编名人咏赣州之类,都可惜未能收录陈隆恪先生大作。细读先生诗作,果然能寻觅找到乱世之变先生在此期间飘泊路径。

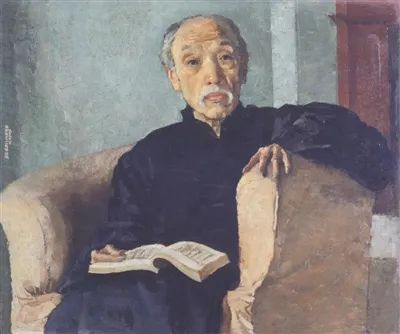

一九三七年,陈隆恪先生父亲陈三立在北平忧愤国事而逝,陈家兄弟料理完丧事后,星飞云散,各自经历了一段痛苦的家国屈辱。

一九三八年夏,日寇铁蹄沿江内犯,南京沦陷,九江告急,牯岭顿成“孤岭”。庐山当局发出限期离山遣散令,陈隆恪先生领妻子喻徽(婉芬)、女儿小从离开庐山牯岭,逃难至萍乡清溪,投奔岳父喻兆蕃家。喻兆蕃与陈隆恪先生父亲陈三立为同年进士,系萍乡名门望族。其时,喻家在外的儿女俞相平、喻筠、喻雅、喻彝及其家人,都因躲避战乱,纷纷从各地回到故乡。

陈三立

一九四二年十月,先生离开萍乡,前往战时江西省政府所在地泰和,在泰和一年半,先后任省财政厅专员、江西兴业公司秘书。随着日寇侵扰赣中、省政府撤离泰和,一九四四年十二月间,先生一家与其侄封怀一家迁徙到兴国。隆恪先生在兴国竹坝乡间租了两间民房,草草安家。先生以十二月六日携家离泰和迁避兴国等诗,记录了当时感受。

在兴国避居半载,又闻寇警,一九四五年五月江西省政府自泰和向宁都迁移,六月遂仓猝改避宁都。先生以六月日寇窜逼兴国,其只好仓猝偕家人避之宁都作诗为记。

在宁都约二月余至返回兴国家中,先生作有《从宁都返回兴国途中》《经雩都银坑宿银坑月夜作》等。其时,陈小从亦作诗十余首之多。

在宁都虽只二个来月,生活犹为困顿。陈小从说,父亲时常穿着母亲亲手纺织的粗棉布长衫,徜徉在西装革履的朋侪之间,友人们敬佩之余,称赞他有子路之风。

陈隆恪一家三口和父亲陈三立

在宁都期间,先生作有《封怀挈妻儿迁至宁都》《吴辑民将之宁都》《旅居宁都中秋无月》等诗,小从亦有中秋及秋日侍双亲游翠微峰多首。

到了一九四五年八月,日寇投降,于是有了本文开篇提及的陈隆恪先生欣然在白纸扇上题写杜诗情景。先生除借录书杜诗抒怀,同时亦创作了《八月十日闻日本乞降,喜赋》:

爆竹惊苏庑下魂,乞降飞讯破黄昏。沾裳涕泪悬家祭,避地形骸负国恩。三户亡秦陵谷变,八年思汉孑遗尊。枯杨休忘生梯日,元气常蟠万古根。

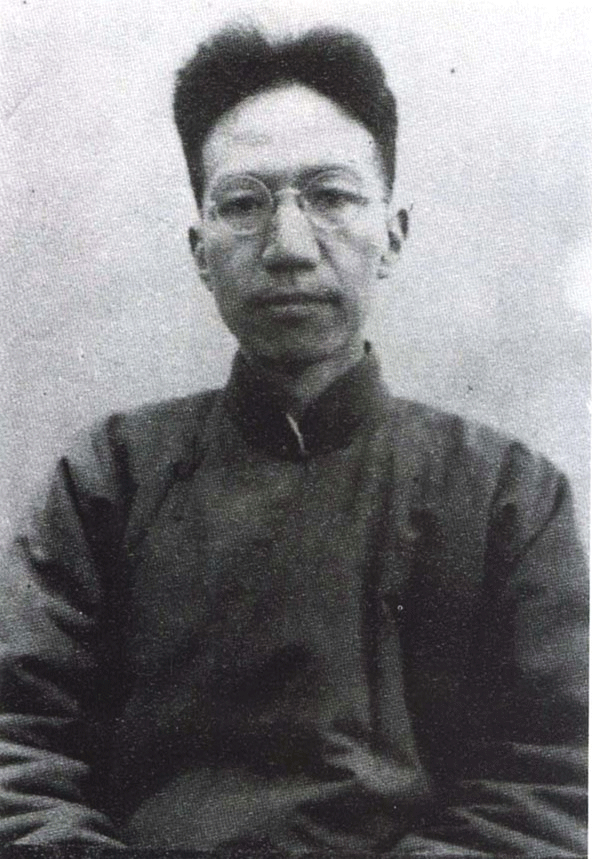

当时流离在成都的六弟寅恪闻讯后亦作《乙酉八月十一日晨起闻日本乞降喜赋》:

降书夕到醒方知,何幸今生见此时。闻讯杜陵欢至泣,还家贺监病弥衰(丁丑八月,先君卧病北平,弥留时犹问外传马厂主捷确否)。国雠已雪南迁耻,家祭难忘北定诗(陈寅恪诗集九三年四月清华大学版“诗”作“时”)。念往忧来无限感,喜心题句又成悲。

陈寅恪

同在宁都的女儿陈小从,亦有《由兴国避寇氛至宁都两月七月初三夜闻日本投降喜极而赋》:

户外频闻爆竹喧,邻人奔告巨凶戕。骤如春醴流肢腋,顿使心如中酒狂。八载备尝流浪苦,今朝喜心术复兴光。欢呼燃炬腾街巷,尽扫愁颜计返乡。

国雠己雪,家祭难忘。兄弟、父女一家三人皆沾裳涕泪喜心题句。

当年十月,先生一家返回南昌,先生作《十月返抵南昌述感》:

频年荡析梦安居,烽息狂欢逐日虚。望治终逢文若面,谋生争获计然书。市喧残虏骄驰马,湖净遗黎默羡鱼。九死归来寻瓦砾,道傍犹说贼如梳。

女儿陈小从也有《乙酉九月望 侍双亲由宁都赴南昌书感》:

一样征轮引去途,悲欢情绪两难书。柝堠虽撤行犹滞,兵燹相仍舍已墟。久别乡间频入梦,重临旧地喜何如。人民城郭无须问,各理榛芜认故庐。

至此,陈隆恪先生一家自1944年底从泰和迁兴国,再迁宁都,直至1945 年十月返回南昌。期间,在兴国避居半年,宁都两个多月,时间不算长,却历经风云变幻,饱尝动乱时代的悲苦辛酸。摇撼天下的世乱,无限苍茫的心事,父女两人为后世留下了沉甸甸的数十首诗篇,真情实感,积蓄难抑,境界开阔,苍凉沉郁。

“动天地,感鬼神,莫近于诗”。义宁陈氏,世代书香,诗书传家。陈氏兄弟中,承继散原诗风最明显的是次子陈隆恪。隆恪又衣钵递传至其独生女。正如胡迎建先生在民国旧体诗史稿中称:陈三立诸子均能诗,然最通肖其父的为次子陈隆恪……具宋诗面目,峭丽雅炼,诗风清淡。写景宏阔,状物如绘,用字奇崛精警。伤悼故国,哀叹身世,用典入化,用情凄婉。

陈小从

“腹中游刃须文彩,质外镂冰贵性情”。亦如陈云君在《吟雨轩诗文集序》中所称:隆恪诗如其父散原翁“其发为诗也,虽牢愁而不酌鲁酒,有残红而不流平波。风雨一夕,发唱天地;残照四维,吞泪古今。倾脾肝而盟百卉,袖湖海而勒千珉.....无论心态立意、遣词造句,乃至格律技巧,无造作肤浅。一种超然之清静,一片洁白之天地,于老人笔下款款而至。诗中凡眼前景、心中事,一派沧桑沉郁。”

作为义宁陈氏第四代传人的陈小从,以世家名媛非凡经历,得风气之先,感应世局时势,弘扬父祖的道德文章。小从的诗承其家传,骨秀格高,描写逼真,情感温挚,清真秀雅。在其诗文中,传薪续脉、寸草春晖之类的心迹吐露比比皆是。小从之诗家国之憾、巾帼婉约清新,如远风轻云,舒展飘逸。

“吾生久飘泊,情景相感召”。陈隆恪先生言其生涯多飘泊在外,常以主观之情与客观之景相召唤感应,悲愦忧戚之感往往与隐居田园之乐交织一起,道出了国破家亡之人是如何客居异乡,身若飘萍,却常怀乡关之思,愁肠百结。他的恋乡之情、思乡之苦,年年积累,岁岁堆叠,跃然纸上。

诗歌是情感的化物,更是心境的抵达。家国之思向来都是一个宏大的主题,特殊年代的阻隔离乱,摊在每个人身上,都是水深火热的无奈现实。动荡的年代给百姓造成了极大的痛苦,却牵动了诗人们敏感的神经,将激情和才华付诸感同身受的沧桑经历,对这份残酷、哀恸感之深,受之切,韵之成句,律而为诗,发出与整个时代谐和共振的心声,吻合那个时代,熨帖那一代人、几代人的情感。

清代赵翼有曰“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工”!相较于愤怒出诗人,更有一份卓尔不群的君子之风高屋建瓴,方才令山河变色,让世界动容。死去元知万事空!但是只要有一份好的文字承载永恒的精神,也就会成为人们永远的铭记。

(写毕于赣州)

钟东林

笔名金中,作家、评论家、策划人、客家文化学者、CCTV特约撰稿人,曾任赣州市文联秘书长、副主席、二级调研员。荣获2008年赣州年度“十大新闻人物”称号和2009年全市宣传系统十大杰出贡献奖。

出版发表500余万字作品,涉猎诗歌、歌词、小说、散文、报告文学、文艺、集邮随笔等多种体裁。主要作品有:“红三角诗丛”中英文对照《钟东林短诗集》、纪实文学作品集《神圣回忆——亲历长征的客家将领访谈录》。长篇小说《弧形地带》(与人合著)收入金潮丛书;长篇专论《金融文化概论》(与人合著)在《江西社会科学》首发后,多家报刊选载;并收入《中国特色社会主义文库》,随笔集《东方邮坛走笔》(在全国获集邮文选铜奖、中国比利时邮展特等奖);诗歌、散文、报告文学及歌词多篇在省内外、全国获奖;报告文学集《红土地•热土地》收入江西省作家协会主编的百花洲文艺创作丛书;由当代中国出版社推出经济发展专著《亲国亲橙》;主编《会昌乡土文丛》及《赣州抗战文丛》。

近年转型影视、晚会与会展策划、撰稿。是百集电视系列片《我是客家人》策划人和总撰稿、中央电视台大型原创文艺晚会《原乡情》《橙乡飞歌》及第6届东盟博览会开幕式、舟山国际海洋小姐总 决赛、第28届潍坊国际风筝节开幕式总撰稿,江西省第十四届运动会开幕式、闭幕式总撰稿;中央电视台70集电视系列片《 长征轶事》、110集电视系列片《中国将帅》特约撰稿,30集电视剧《那时花开》《远山》、电影《赣南之恋》策划人,为中央电视台《心连心》《同一首歌》《欢乐中国行》多场晚会策划与撰稿。另外为中国钨业百年发展成果展、深圳文博会央视娱乐传媒形象宣传展、首都展览馆苏区干部好作风大型展、苏区振兴发展成果展、人民大会堂金色大厅赣南旅游推介展总撰稿。

【完】

编辑:曾梓暄

初审:谭云丽

校审:陈静

审核:何志清

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询