摩崖石刻,有广义和狭义之分,广义的摩崖石刻是指人们在天然的石壁上摩刻的所有内容,包括各类文字石刻、石刻造像,还有一种特殊的石刻———岩画也可归入摩崖石刻。狭义的摩崖石刻则专指文字石刻,即利用天然的石壁刻文记事。下面,让我们来盘点一下赣州市的这17处摩崖石刻。

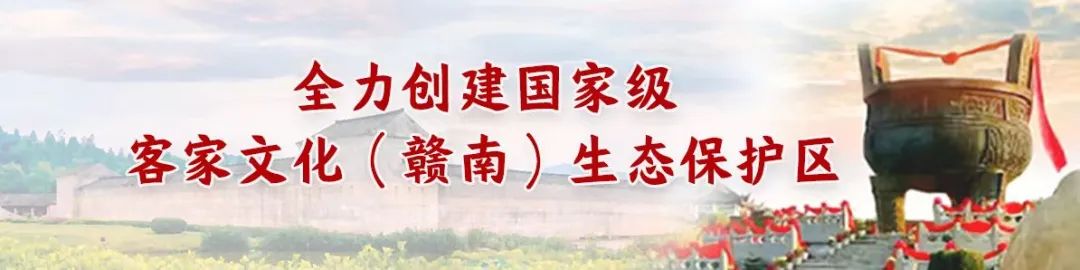

▲《忘歸岩》——通天岩景区的主峰,因巨石横空形若踞狮,亦称狮岩,俗称东岩。

通天岩风景区位于赣州市章贡区西北郊,通天岩石窟开凿于唐朝,兴盛于北宋,至今保留着唐朝至宋代的摩崖造像359尊,宋代至民国的摩崖题刻128品,被誉为“江南第一石窟”。

明正德十一年(1516),王阳明在忘归岩题刻一首五言诗:“青山随地佳,岂必故园好。但得此身闲,尘寰亦蓬岛。西林日初暮,明月来何早。醉卧石床凉,洞云秋未扫” 将通天岩的幽静赋予了更多心学底蕴。

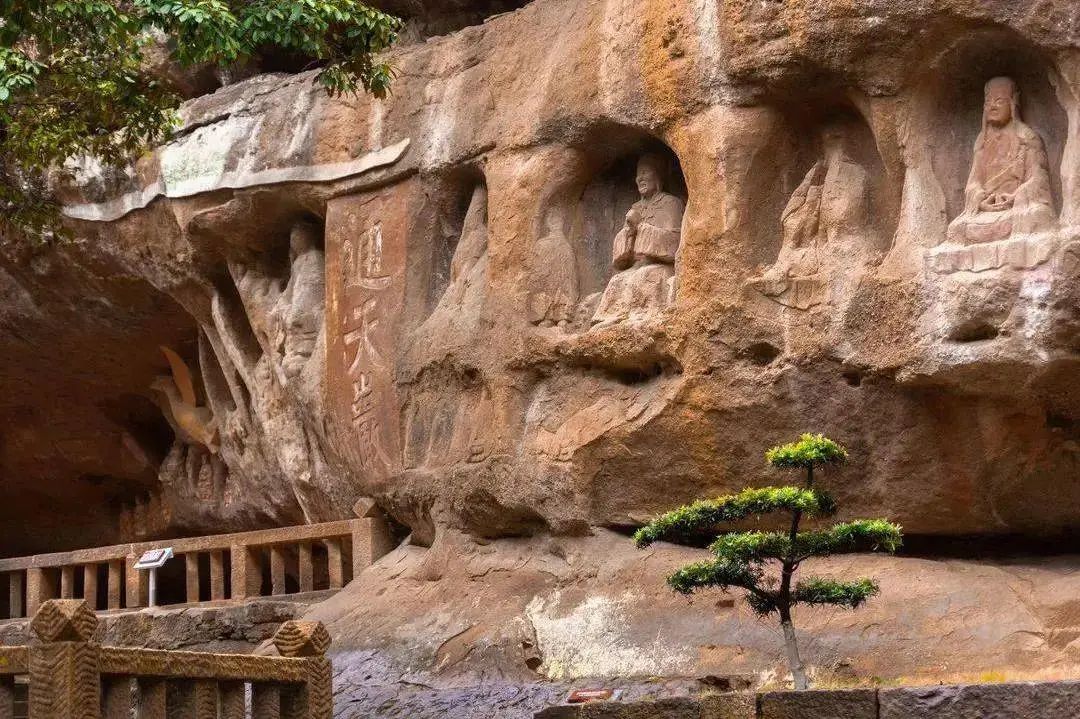

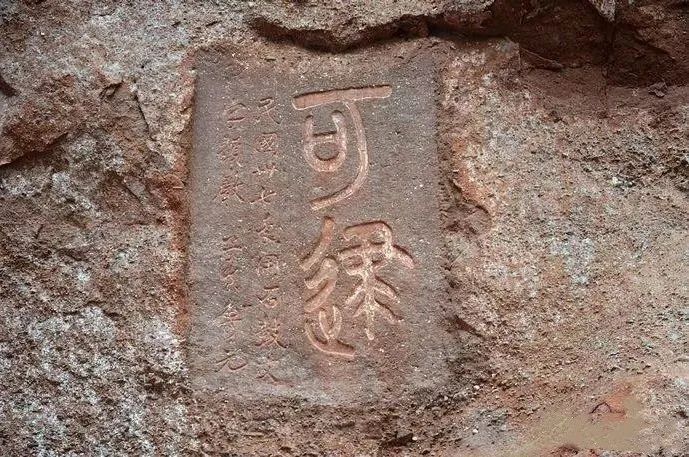

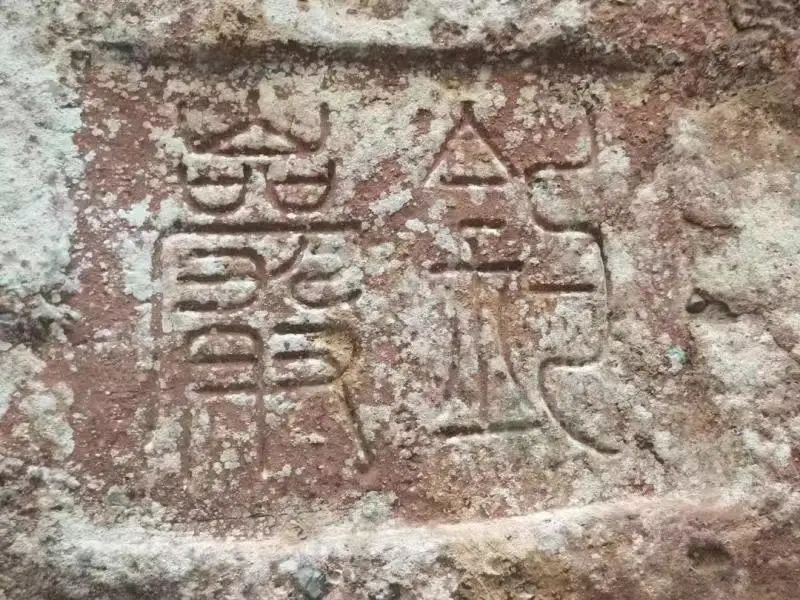

▲通天岩 《可归》——鲁元石鼓文题刻,它是通天岩最晚的题刻。

通天岩景区中,镌刻年代最晚的题刻位于忘归岩正面。当人们沿石阶登上忘归岩之后,首先映入眼帘的 “可归, 民国三十七年用石鼓文字题岩,子真鲁元。”“可归”二字用的是秦刻石鼓文字体,落款使用行书,这是通天岩唯一一品用篆字书写的题刻。

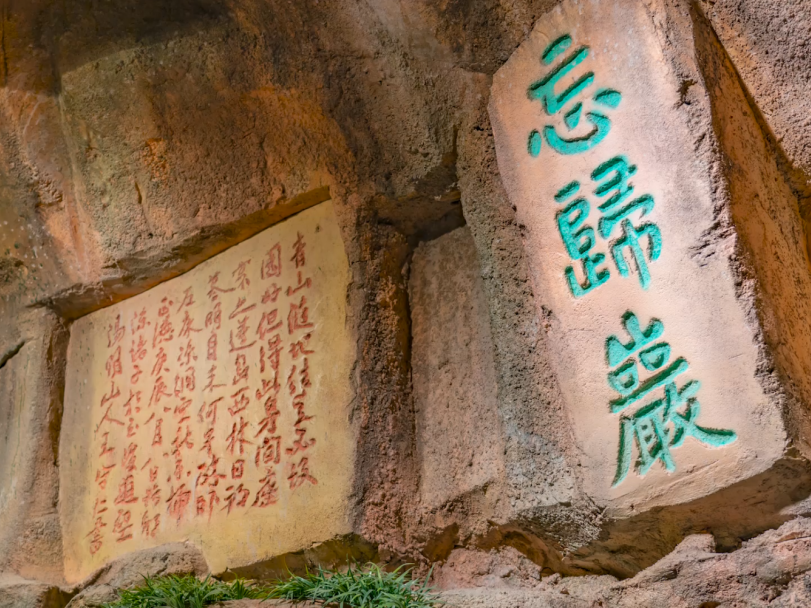

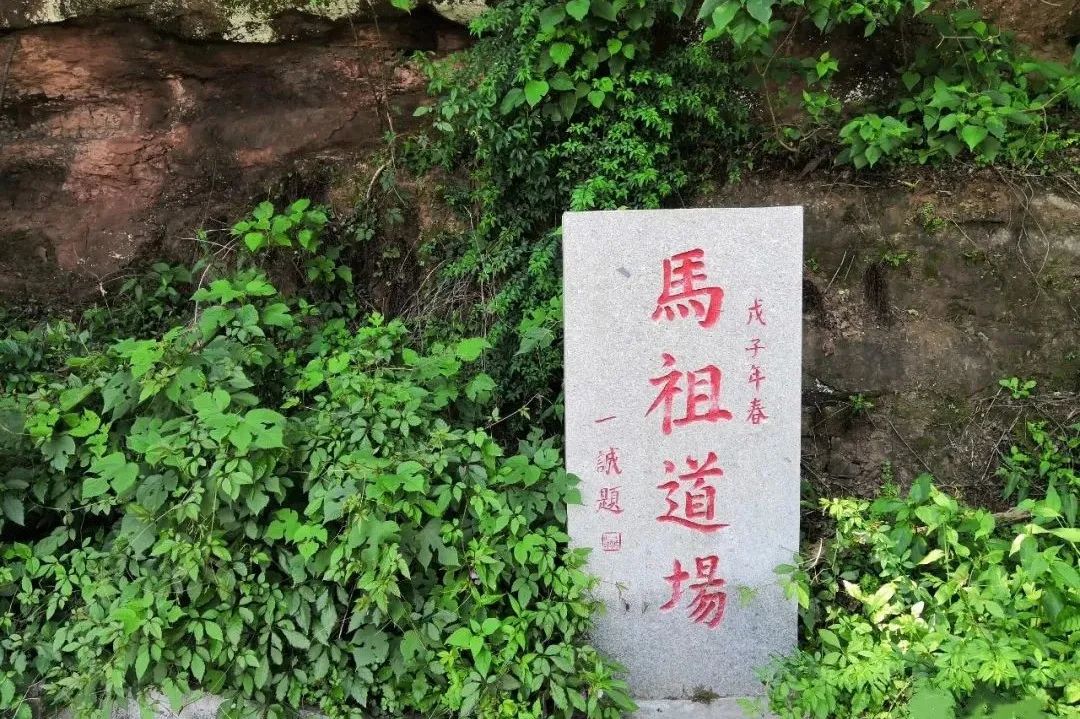

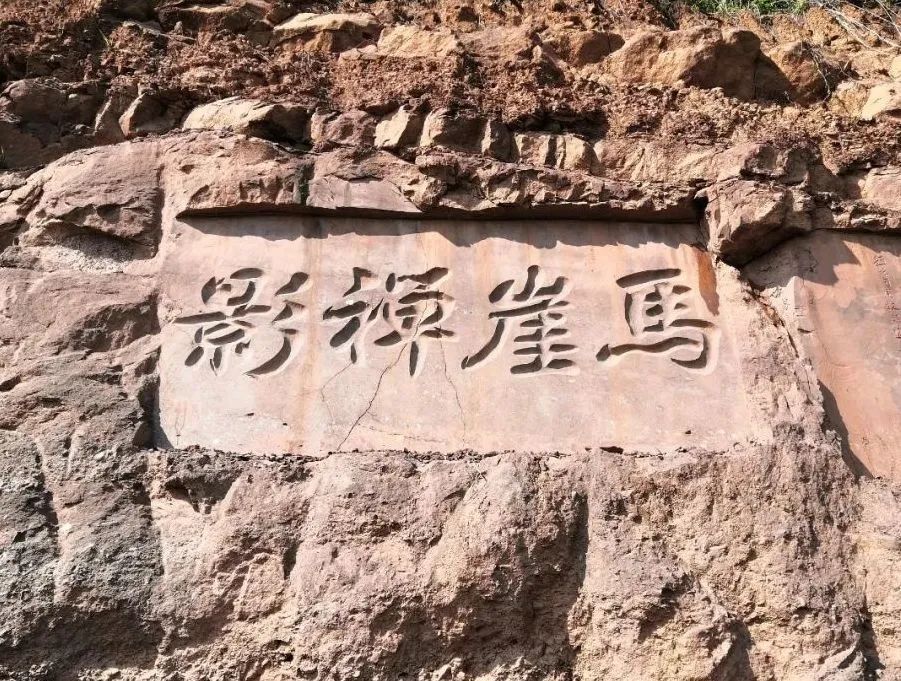

▲马祖岩 《马崖禅影》

马祖岩位于章贡区水东镇境内,与赣州古城仅一江之隔,是遥看赣州城的绝佳处,因唐代禅宗高僧马祖道一曾驻锡于此,故称马祖岩。

文献记载,马祖岩曾有古代题刻8品,其中宋代5品,元、明、清题刻3品。岁月沧桑,现存题刻仅剩4品。

▲马祖岩 《尘外亭》

马祖岩在宋代已是著名的游览胜地。苏轼、文天祥都云游过此处,并赋有诗赞。马祖岩中的“马崖禅影”与“尘外亭”分别为宋代和清代赣州八景之一,现存四处宋代以来的石刻。

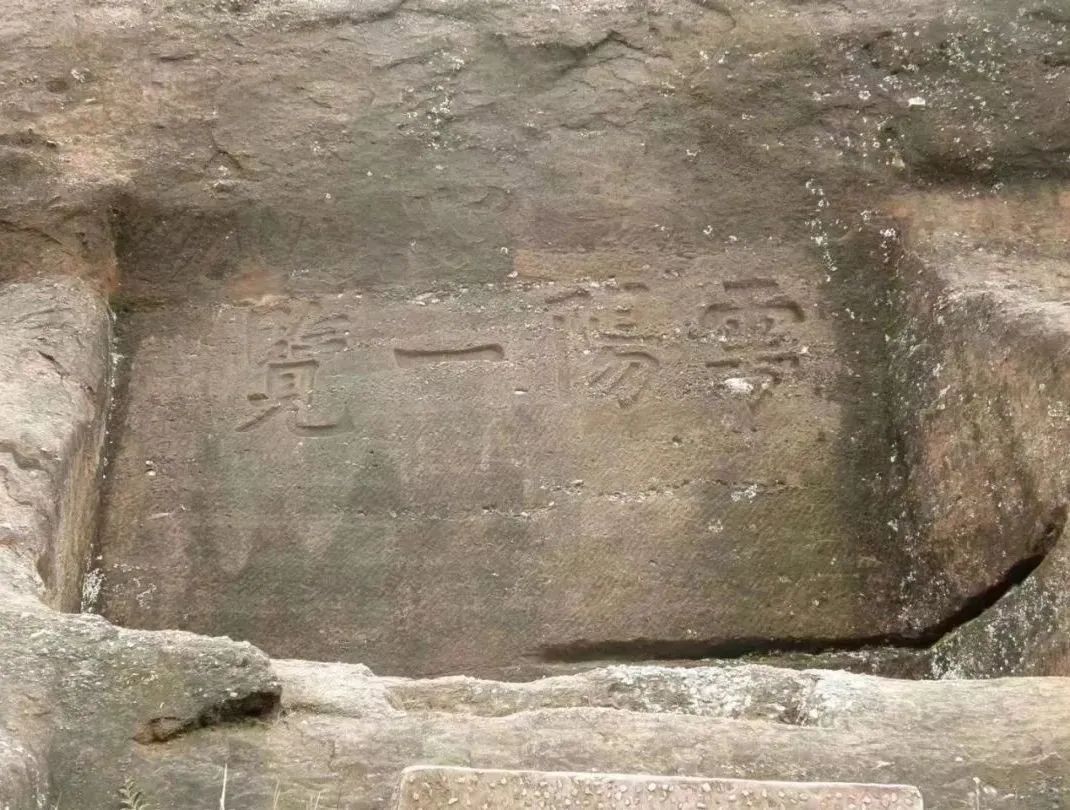

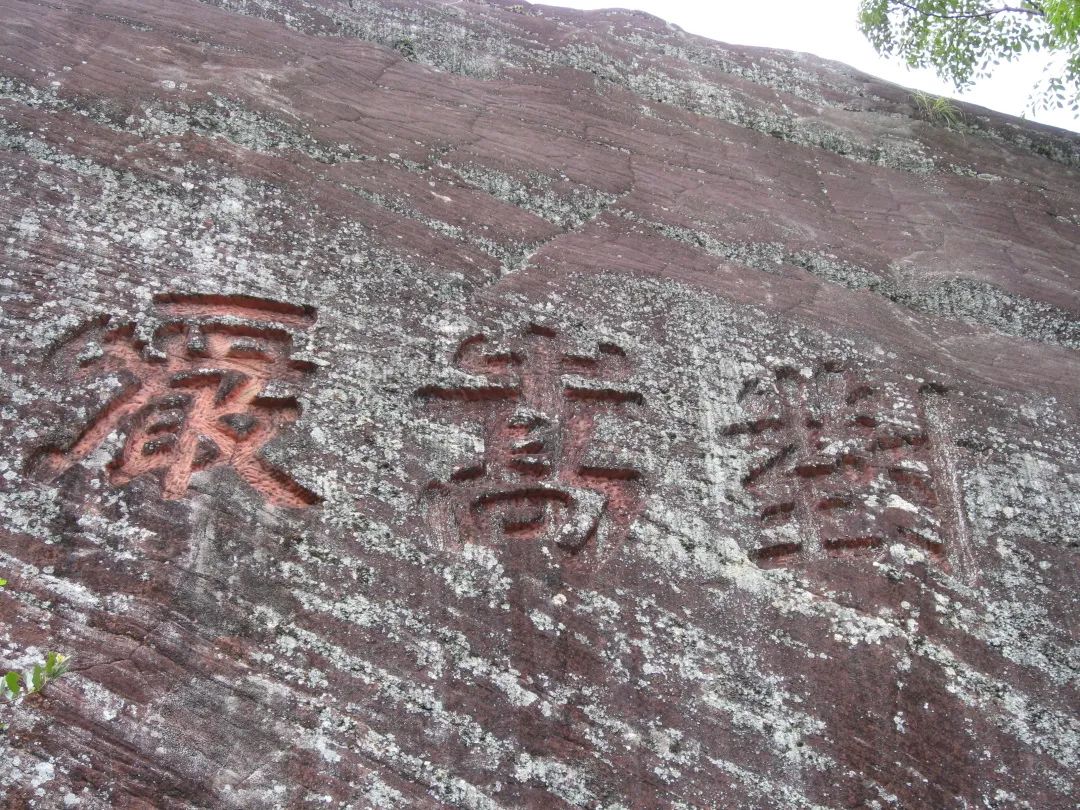

▲龍淵石刻

“龍淵”石刻,位于赣州章贡区水西镇窑背村龙潭口。窑背村地处赣州章贡区水西镇西北部,距市区约20公里,与永安村相邻。

“龍淵”石刻在龙潭瀑布上方左侧石壁上,举目回望峡谷深处,龙潭瀑布第一层级水帘遥挂前川,水声彻谷。

▲龙潭瀑布

在潭侧麻岩石壁摩崖石刻上的“龍淵”二字,遒劲有力,字径50厘米,阴刻双线勾勒,字左刻小字数行:“大元至正十三年……”凡百余字,几近千年,清晰可辩。相传元至正十三年(1353)夏,赣州大旱,乡民集于潭上祈神,天降大雨,达鲁花赤(元官职名)全普庵撤里遂书“龍淵”二字,镌壁以谢神灵。

▲罗田岩 《雩阳一览》

罗田岩,位于今于都新城的南缘,群山环抱,丹崖独秀。一代理学开山鼻祖周敦颐刻《爱莲说》于此。据《于都县志》记载:在方圆约2.5公里的悬崖上,有历代名人题刻70余品和11尊浮雕像。

此外,今天的罗田岩,尚有“乳泉”“濂溪阁”“雩阳一览”“别一洞天”等横幅题刻,笔锋雄浑苍劲,耐人寻味。

▲罗田岩 《天子万年》——岳飞

罗田岩石刻主要分布在寺东悬崖和观善岩悬崖上。寺东悬崖上能分辨的有15品,宋代石刻最多,目前发现最早的石刻为宋皇祜三年(1051)石刻。悬崖上端最醒目的石刻,为宋代民族英雄岳飞的“天子万年”题刻。

▲需岩

需岩位于于都县城西南二十公里的小溪乡桃枝村香台山。为北宋书法家、理学家王鸿隐居处。在香台山方圆约2平方公里一带的需岩、木樨岩、钓岩、涵虚洞等处的崖壁上,分布有4余处共18品摩崖题刻,题刻大多为王鸿亲自篆刻。

据《中国人名大词典》记载,王鸿,于都人,字翼道,王羲之二十四世孙,博学善草书。一试不第,隐居山中,尝注太玄。需岩摩崖石刻为他在香台山隐居时所刻。此外还有其他一些历代文人墨客游记题刻。

▲木樨岩

▲钓岩

需岩石刻分布广,品数多。多数石刻在书法艺术上具有时代特色和书家风格,是研究我国书法石刻艺术和地方历史的宝贵资料。

▲罗汉岩 数量众多且造型各异的石罗汉

罗汉岩在瑞金市壬田镇。据传在南北朝时期,陈武帝曾在此居住过,由此而得名“陈石林”,后因有僧人在此挖掘出18尊石罗汉而更名为“罗汉岩”。

▲罗汉岩 素有“天造奇观”的美誉

▲罗汉岩 《蠟燭峰》

罗汉岩蜡烛峰是一座奇特的山峰,直径约20米、高90多米,山峰四面皆为悬崖峭壁,山峰上还留存下了至今无人能对上的上联,上联为清代文学家邹元林所题写,为:“蜡烛峰,峰上生枫,蜂作巢,风吹枫叶闭蜂门”,整个上联写的非常巧妙,结合了“峰、枫、蜂、风”四字的谐音,且都是蜡烛峰上所观看或感受到的事物。

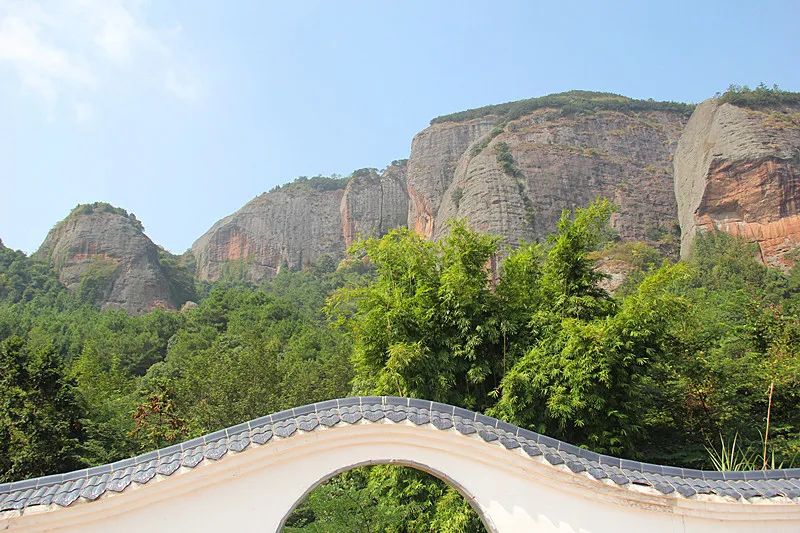

▲汉仙岩 《虔南第一山》——明朝士大夫王廷臣

汉仙岩风景区位于会昌县筠门岭境内,坐落在闽、粤、赣三省交界处,为赣南典型的丹霞地貌景观,自古以来就有“虔南第一山”和“江南小蓬莱”的称誉 。汉仙岩因相传为八仙之一的汉钟离在此修炼成仙而得名 。

▲汉仙岩 《天子万年》——相传南宋民族英雄、右丞相兼枢密使文天祥所写(楷书)

▲汉仙岩 《仙人奕乐》——相传是汉钟离得道成仙和王梓看汉钟离跟韩湘子下棋的地方。

汉仙岩有古建筑和古石刻48处、革命旧址5处。经会昌县博物馆多年清理考证,现保存完好且一目了然的摩崖石刻有“虔南第一山”“壁立万仞”“天子万年”“仙人奕乐”“汉钟离得道处”等22处。

▲萧帝岩

萧帝岩,原名佛图岩,在会昌城南五十公里的周田乡梅子村,相传一千五百年前,齐武帝肖赜为赣令时,因晋乱避难于此,举兵平乱,成功登上了帝位,故后人将佛图岩易名萧帝岩。

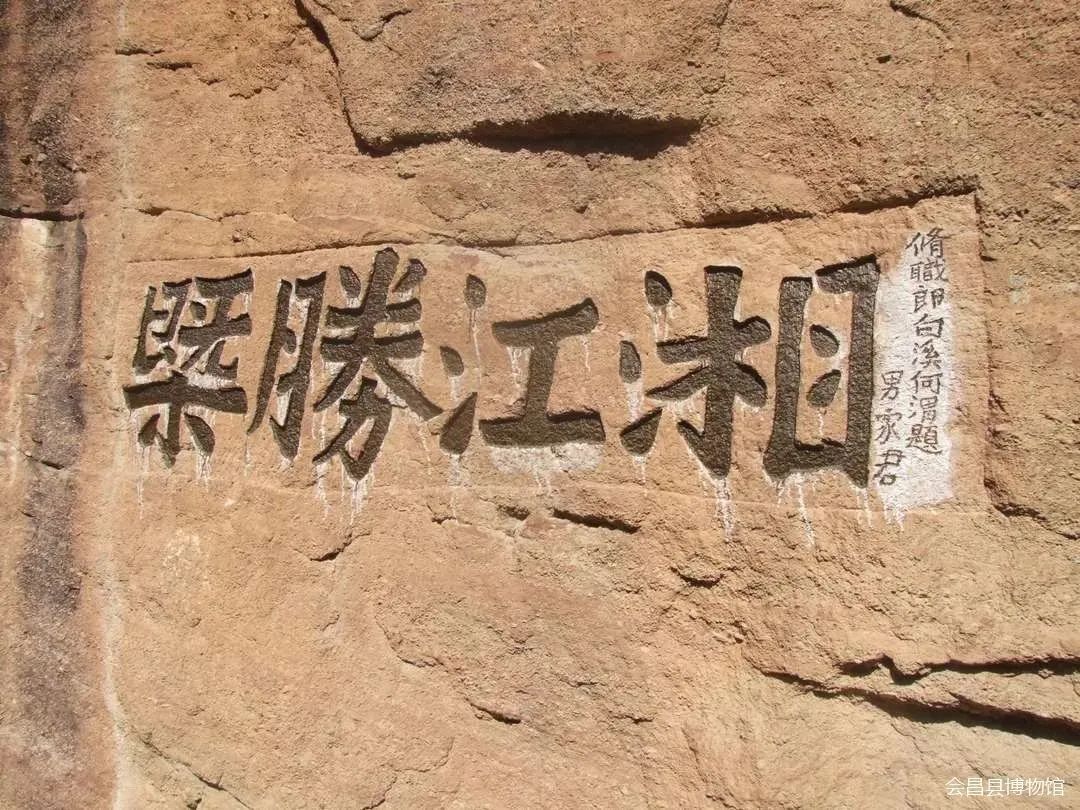

▲萧帝岩:“湘江胜境”石刻

萧帝岩周围,山峦重迭,怪石嶙峋,峭壁悬崖,形势险峻。入口处在峻峭的石壁下仅有一条宽约一米的石阶路,沿着蹬道走上十余级,在右侧石壁上有一横匾状石刻,镌刻“湘江胜概”四个大字,旁镌“职郎何谓书,男何口口镌”等小字。

▲五龙岩 《清胜五龙岩》——陈孝荣题刻

五龙岩又名灵应岩,位于石城县西华山的南麓,距县城约4公里,岩东有瀑布直泻而下,岩中石刻多处,是石城县久负盛名的风景区,现为省级保护文物。长150米,最宽处约3米。岩中有宋、元时期的摩崖石刻4方。

宋陈孝荣题刻:行书阴刻“清胜五龙岩”五字,繁体。“清胜”二字在上,长120厘米,宽57厘米。“五龙岩”三字在下,长180厘米,宽57厘米。左下阴刻竖行楷书“嘉定己卯结夏日邑人陈孝荣书”数繁体字。

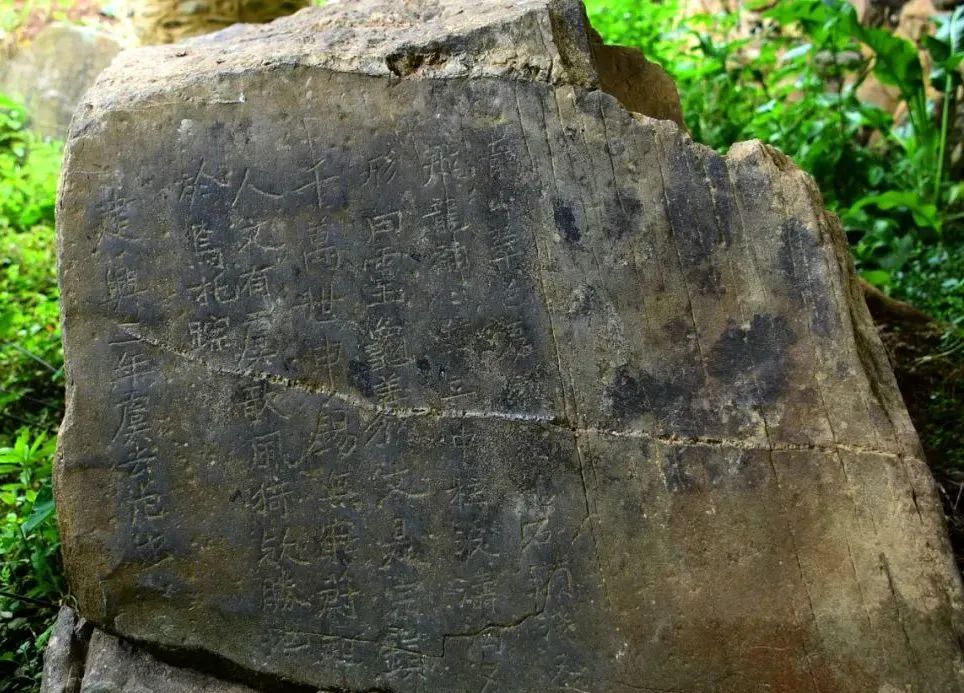

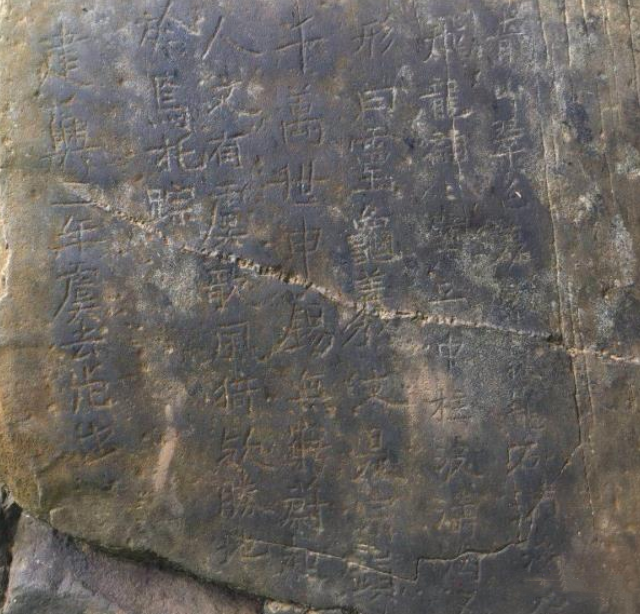

▲大石门 《建兴二年虞去虍书》

大石门摩崖石刻位于上犹县双溪乡大石门村门前自然村公路旁。石刻文字面约一平方米大小,刻有十四句四字诗一首,文字从上至下、从右至左,石边石壁较窄,字略显小,有一指大,左边字形渐大,有的达三指宽。字体属正楷,工整 绢秀;雕法为阴刻,刚健、有力度。石刻全文:

青山翠色 磊落葱茏

石漱浅浅 飞龙翩翩

壁立中柱 波涛汹汹

形曰灵龟 羲文是宗

显千万世 申锡无穷

蔚起人文 有虞歌风

猗欤胜地 于焉托踪

——《建兴二年虞去虍书》

▲大石门 《建兴二年虞去虍书》

石刻落款年号为建兴二年。历史上有三个建兴年号:一是三国的蜀国后主刘禅,一是三国的吴国会稽王孙亮,一是西晋愍帝司马邺。现初步考证此为西晋建兴年号,即公元314年所刻,距今一千六百年历史,是目前我省发现最早的摩崖石刻之一,有“江西省第一碑”美称。

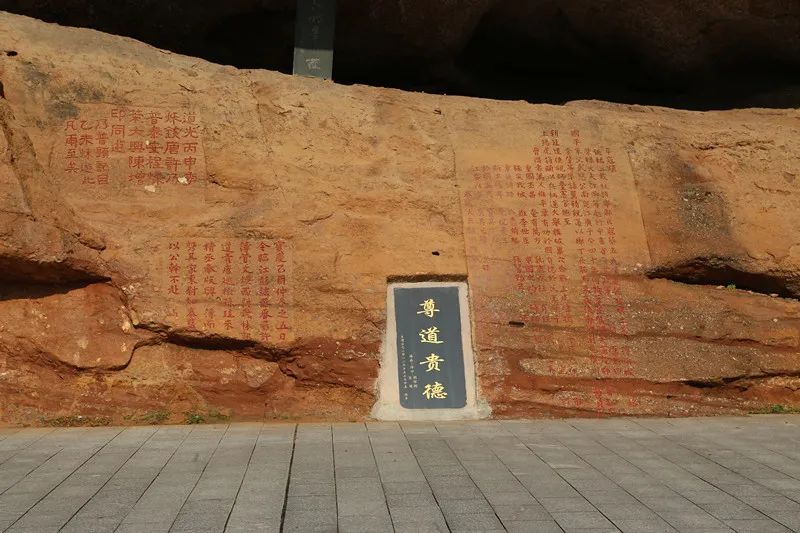

▲翠微峰——金精洞

翠微峰古称金精山,位于宁都县城西郊3公里处,因道姑张丽英在此修炼而得名。其翠微峰的中心腹地为“金精洞”,列道家第三十五福地,有保存完好的自宋至清石刻20余品,留下至今能辨认的摩崖石刻只有10多处。

▲翠微峰 《金精胜槩》

金精洞口的北侧有5品摩崖石刻,分别为:北宋皇祐四年(1052)《金精福地》题刻、南宋宝庆乙酉年(1225)题刻《游金精》、元延祐二年(1315)题刻《平寇颂》、明万历年间题刻《金精胜概》、清道光丙申年(1836)题刻《游金精》。

其中洞口石壁上的“金精福地”石刻,题于北宋皇佑年间。《平寇颂》,记载的是元军镇压蔡五九起义军的历史。“金精胜槩”石刻,为明朝万历年间赣州府同知南宁何天德所书。

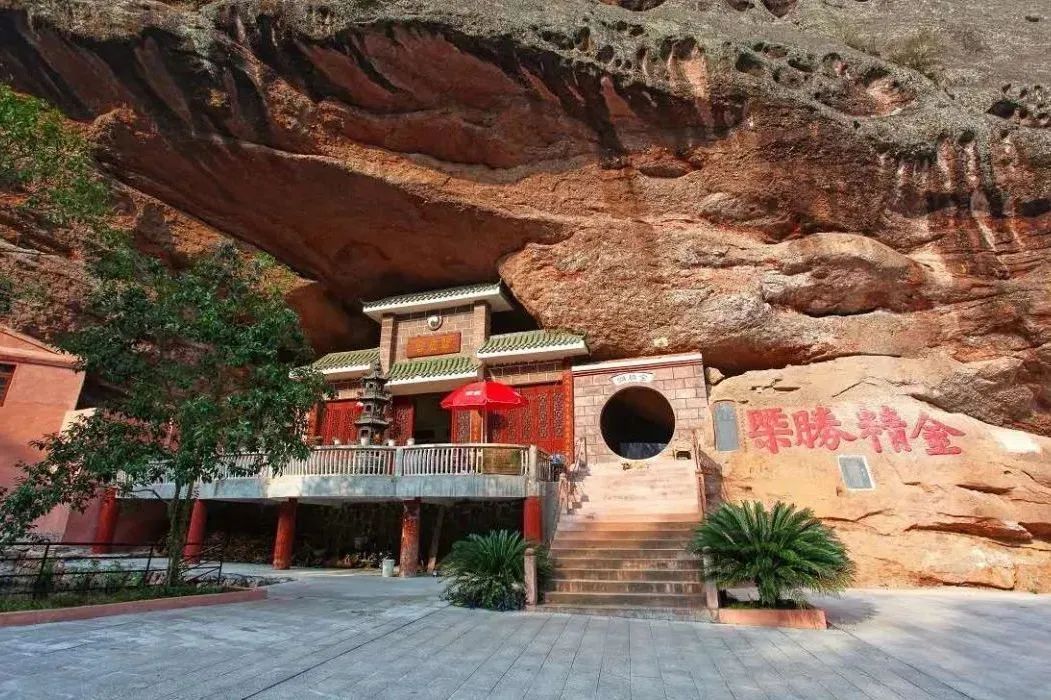

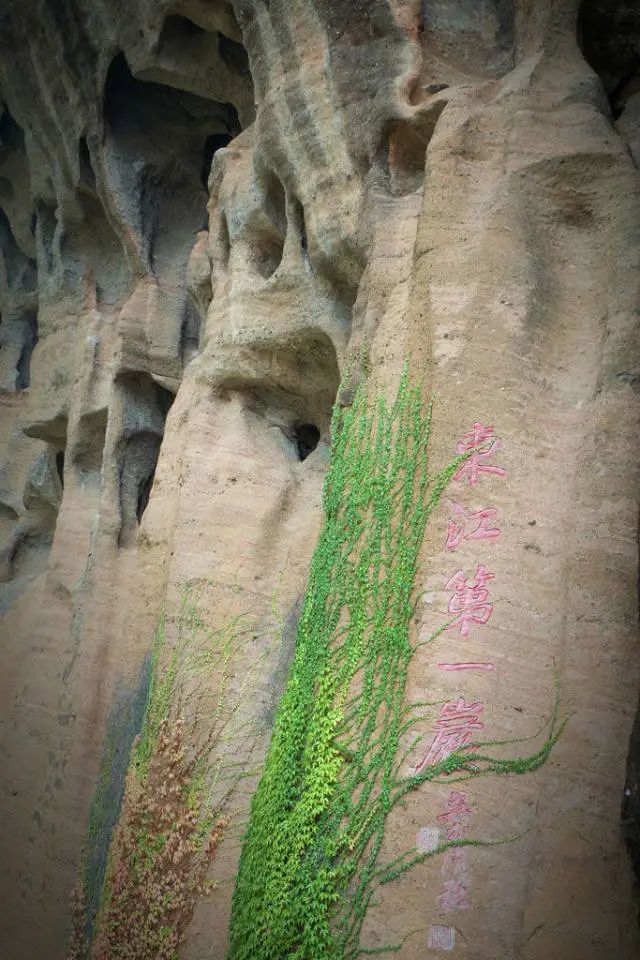

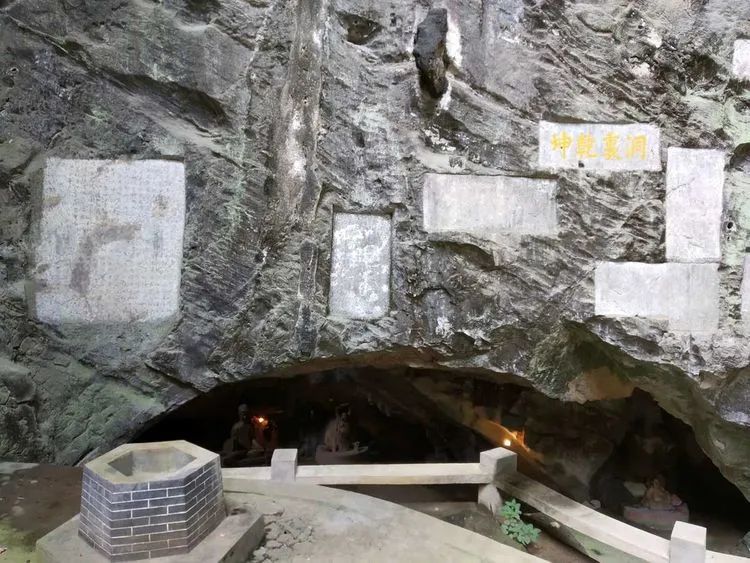

▲青龙岩

青龙岩位于寻乌县南桥镇青龙村的寻乌河畔,因寺雄、岩奇、山青、水秀,素为寻乌八景之最,又因地处东江源头,故又被称为“东江源头第一岩”。相传在公元前111年,南越国被汉武帝所灭。刘彻见此岩山形蜿蜒有势,如一条青龙凫湟水而上,就相信此岩确为上古青龙司春留下的化身,并尊称其岩为“青龙岩”。人们也习惯称之为“龙岩”。

▲青龙岩——素被称为“东江源头第一岩”

青龙岩由11个大岩洞组成,宇庙古朴,岩殿相辅。底层建有寨门,是进入青龙岩的通道,进寺庙,从殿堂边侧拱门进去,走完过道,只见靠墙架着扶梯,扶梯作直角曲折,直线向上攀登20米,穿过三层岩洞,然后向北约30度斜坡向上排列着8个大岩洞,洞与洞之间,或凿孔连接,或人工建造悬桥相通,共有木雕菩萨100尊。隔河相望,也是悬崖峭壁,岩洞星星点点、大小相间、约800多穴,既像人工构筑,却是自然生成,隐隐约约地辨认,宛如"福如东海"四个大字。

▲玉石仙岩因岩石全是石灰石,灿若白玉而得名。

玉石仙岩位于龙南城北部3公里的桃江东岸,区内奇皎如玉、平地突兀,“飞峙大江边”。岩中有个宏大的天然溶洞,人称“玉虚洞”。山中洞穴颇为独特,石刻众多,内容广泛,书法精湛,形式多样,保存完好,堪称一座“石刻宝库”。弥足珍贵的是,在玉石仙岩内保存着王阳明的“平浰头碑”与“玉石仙岩题诗”两处题刻。

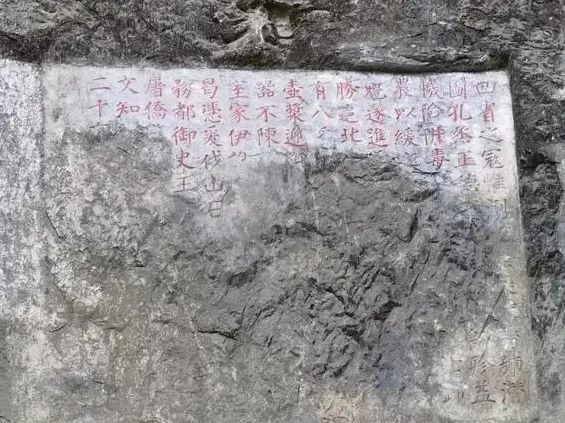

▲玉石仙岩《平浰头碑》石刻

《平浰头碑》

四省之寇,惟浰尤黠,拟官僭号,潜图孔亟。正德丁丑冬,畲、瑶既殄,益机险阱毒,以虞王师。我乃休士归农。戊寅正月癸卯,计擒其魁,遂进兵击其懈。丁未,破三浰,乘胜归北。大小三十余战,灭巢三十有八,俘斩三千余。三月丁未,回军。壶浆迎道,耕夫遍野,父老咸欢。农器不陈,于今五年;复我常业,还我室庐,伊谁之力?赫赫皇威,匪威曷凭?爰伐山石,用纪厥成。提督军务都御史王某书。

▲文峰“龍湫”石刻

“龙湫”石刻位于南康金鸡镇文峰村村口独秀峰下小溪东岸“仙人靠石”上,该石伫立在小溪边,远处望去,犹如一位仙人靠在岸边欣赏着此处的美景,故名“仙人靠石”,石头上刻着高约1.2米、宽约0.8米的“龙湫”二字,笔力遒劲。大字旁刻有小注,因年久剥蚀,无法辨认,另刻有“明嘉靖年知县铸”字样。

▲文峰“龍湫”石刻

相传当年苏东坡被贬南下时,路过南康,看到此处小溪高低错落有致,天然形成的小瀑布跟大石浑然一体,被山水美景吸引,于是便在这块天然形成的“仙人靠石”上写下了“龙湫”二字,此处也得名为龙湫潭。

▲《对嵩岩》——清康熙年间,兴国知县张尚瑗留字

兴国通天岩,又名对嵩岩、双龙岩。岩深30米,宽60米,高7.5米。前后都是绝壁悬崖,奇险万状。岩内又有一宽2至3米,长10余米的洞穴岩,直通到后山腰。又叫成了通天岩。

“对嵩岩”三个字的刻于清康熙年间,兴国知县张尚瑗游历到这里。恰合嵩阳之数,感叹眼前秀美风光,吟出了“对嵩岩”一诗,并把“对嵩岩”三字题在了这石壁上。

▲对嵩岩

对嵩岩

维岳古嵩高,厥峰三十六。黄海与幔亭,并峙雄南服。黄山、武夷皆三十六峰。潋江岭北支,群峦春笋矗。植如夏屋楹,丛如羽箭镞。海舶卸帆樯,霜林脱叶木。屈指枚计之,四九数更仆。堞蓍老阳策,吹律黄钟谷。相直面层岩,窈窕施重屋。畦町隔牛鸣,坡陀堪鹿宿。夕阳睇诸峰,一一皆在目。霹掌翠森梢,云鬓青起伏。镌崖锡以名,神游二室麓。相对不相厌,凉岑新雨沐。

▲狮形山

兴国高兴镇高多村有石刻“靈前”二字。《兴国县志》载:狮形山摩崖石刻在高多。山石壁上镌刻“靈前”,篆书线刻,高1.6米,宽1.4米,两字上下相连,笔画相互借用,结构别致。右侧两行小字,一为“乾隆壬午重九”,一为“晓峰书”。镌刻的“靈前”二字,奥妙难辨,亦被演说为“雷公号字”。

▲兴国 《靈前》

高多村钟氏始祖是江南第一宰相钟绍京十四世孙钟四郎。写这两个字的晓峰,叫钟旭,是钟四郞的第64代世孙。乾隆癸酉科选拔贡生,甲戌廷试一等第二。先后任职江南庐州府庐江县、池州府贵池县、和州司马、池州铜陵县、署庐州府江防同知兼管抚巢二州县事、题补凤阳府凤台县。

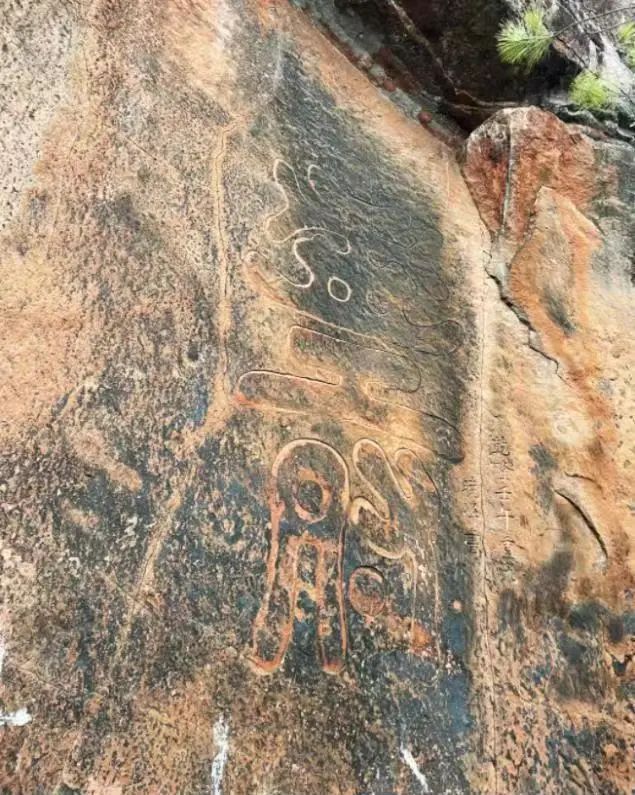

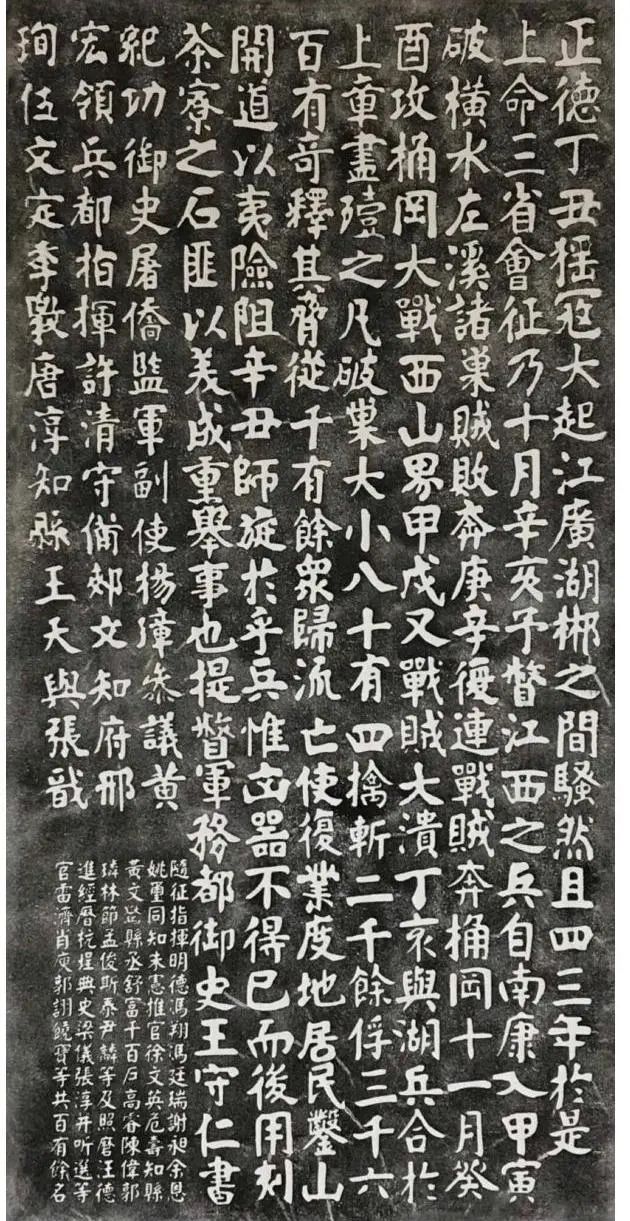

▲《茶寮碑》石刻。

“茶寮碑”位于崇义县思顺乡。王守仁于正德十二年(1517)对当地的山寨武装实施围剿烧杀,然后在山寨废墟上设立县治,强化统治。他的军政举措有多种,过程有先后。对南安府境内的山寨武装,先是剿灭了横水、左溪等山寨,接着围攻桶岗山寨,战事结束即在茶寮磨崖刻石记功。

▲《茶寮碑》石刻拓片

茶寮碑上可识读到内容为:

“正德丁丑,瑶寇大起,江、广、湖、郴之间骚然,且四三年。于是上命三省会征。乃十月辛亥,予督江西之兵自南康入。甲寅,破横水、左溪诸巢,贼败奔。庚辛(申),复连战,奔桶岗。十一月癸酉,攻桶岗,大战西山界。甲戌,又战,贼大潰。丁亥,与湖兵合于上章。尽殪之。凡破巢大小八十有四,擒斩二千余,俘三千六百有奇。释其胁从千有余众。归流亡,使复业。度地居民,凿山开道,以夷险阻。辛丑,师旋。於乎!兵惟凶器,不得已而后用。刻茶寮之石,匪以美成,重举事也。提督军务都御史王守仁书。”

编辑:叶焱文

初审:谭云丽

校审:陈 静

审核:何志清

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询