众祠门前池如月、水如镜。

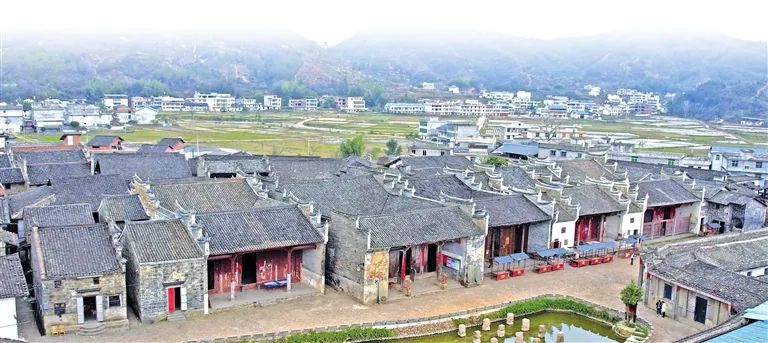

瑞金市九堡镇最北边的密溪村,以其保存完整的众多客家古民居和传统客家文化风俗而闻名远近,素有“明清古建筑的乡村博物馆”之称。

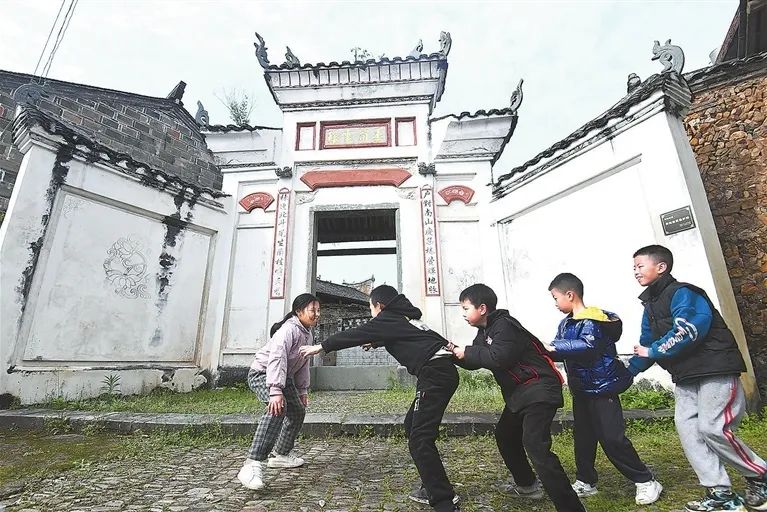

村里的孩子在楫松堂的八字大门楼前做游戏。

密溪因境内有三条小溪流过村中而得名。这里早在隋唐时期就有王、宋二姓聚居,到南宋时罗氏先人由宁都大埠辗转至此,于凤凰山下开基,逐渐繁衍成生活习俗与发展理念自成一体的罗氏一脉宗族。全村现有罗姓村民近600户3700余人,主要分布在罗屋一带,并以罗屋为中轴线,由东往西延伸发展。村中屋宇多坐北朝南,面对南边的水口,罗氏先人“依山造屋,傍水结村”,有“背山面水,负阴抱阳”之势。四座水口古塔建在东、南、西、北四个方向的远处山顶上,守望着密溪村。

村中古道,浸透岁月的风霜。

密溪村现存近百幢大大小小的古民居,多为明清时期所建,规模宏大的主要有罗氏大宗祠、罗应文公祠、应宗公祠、石泉公祠、淳夫公祠、皋泽公祠、密峰太公祠等十几处祠厅,这些建筑一般占地面积都在三四百平方米。大小不一的私厅、私宅,则众星拱月般散布在村内。这些厅祠多为砖木结构,也有一些全用木料构建,大部分屋顶都是两面坡下水的歇山顶或硬山顶式,许多隔间垛墙的瓦当突出檐外,昂首飞翘,颇有动感。

非遗项目客家祠堂营造技艺传承人罗金发(中)在向村里的孩子介绍祠堂建造知识。

另外,密溪村有两座明清牌坊保存尚好。木牌坊始建于明朝天顺三年(1459年),是奉旨为旌表放粮济民的罗孟稳而建的,匾额书有“善行流芳”,它倚古巷道而立,坊高6米,坊顶由数百个棱形木格交织重叠而成蜂窝状,结构复杂,上面盖瓦,还可供行人避雨遮阴。另一座石牌坊系清乾隆十三年(1748年)所建,用17块大型青条石和石板构成三门洞武式的石坊,第二层匾曰“节孝”,署有奉旨筹建者兵部右侍郎兼都察院右副都御使史德沸等诸官名字,坊石上保留着龙首龙尾和八仙过海等浮雕图案。

孩子们正在听村干部讲解密溪村尚义坊的故事。

从清乾隆年间开始,密溪涌现出众多的文人墨客,其中就有罗有高(字台山),他是清乾隆三十年(1765年)举人,“能拳勇,善击剑;又工文辞,潜心理学,终身以钻研儒道、佛学为业,造诣极深”。文学方面,罗有高以散文见长,既采众家之长,又独树一帜。罗有高于乾隆四十四年(1779年)因病卒葬原籍后,密溪建有“台山园”和“台山学堂”以作纪念,罗氏族人引以为荣并倾力大兴文风。

门洞内的风景,透出的都是历史的气息。

密溪人既重文亦崇商。村中出外省经商者众多,聚财后很多人便归耕故里,广建屋宇宗祠戏台,其中出了有百万家财的罗积明。密溪村中曾经有历代旌表乡宦、名人的碑和坊近百处,在四面山上依“风水”理论还建了四座塔。据传,密溪人发达后,用钱财将原来村里的大姓王氏一族土地房产悉数买进,使村里基本无他姓人家。

这种烧柴大灶的老厨房,在密溪古村也已为数不多了。

密溪村古建筑群,浸透着历史风霜,是中华优秀传统文化中一份珍贵的遗产。2003年,该村获评为江西省首批历史文化名村;2014年,入列“中国传统村落”;2019年获评为全国生态文化村。

密溪古村罗氏家族祠堂群。

- END -

来源:赣南日报

编辑:叶焱文

初审:谭云丽

校审:陈 静

审核:何志清

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询