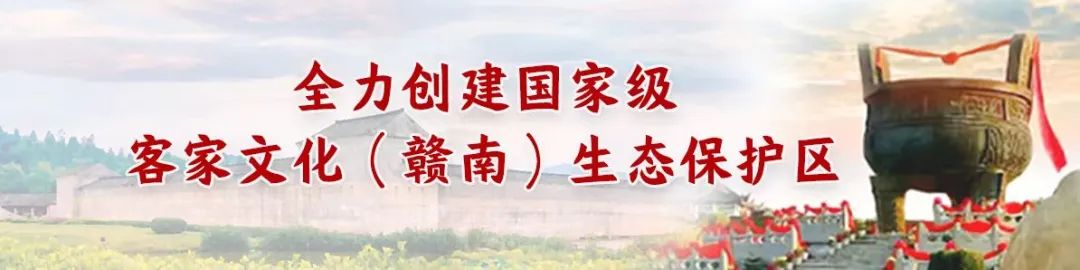

坐落在赣江之滨的夏浒村古祠堂和十八花厅。

蔚和平景象,振国是风声,发扬章贡英灵崆峒秀气;

恢家族规模,建民治基础,光大楚丘宏业阀阅宗功。

这是1920年孙中山先生为夏浒戚氏分祠聚顺堂重修落成所撰写的楹联。赣县区湖江镇夏浒村,位于赣州城北30公里处的赣江之滨。在京广铁路建成通车之前,赣江一直是中原沟通两广和东南亚的最重要通道,是中原汉人南迁路线的优先选择。客家人六次南迁,每一次的迁徙潮都与夏浒密切相关,无数次滚滚人潮把夏浒古老的驿道踩宽,把夏浒连片的河街挤暖,因而造就了夏浒村“客家南迁进入赣南第一站”“客家南迁重要中转站”的特殊人文历史地位。

谢氏宗祠内古典工艺建造的门庭构件。

北宋天圣年间(1023年至1032年)泰和萧氏在夏浒开基建屋。不过,在夏浒村成一方气候、人口也最多的,却是后来居上的戚、谢二氏。过去,民间对夏浒居民戚、谢、萧、欧、李五姓的家族从业特点有着“戚家铜锣响、谢家金子碗、萧家枣子园、欧家烂板船、李家李打铁”的形象概括。意思说,戚氏当官的多,回乡时鸣锣开道;谢氏最富有,金子做碗;萧家以枣树多而著称;欧氏船多,多从事水上职业;李氏,则因夏浒来往船多,需要铁件,其从事打铁职业的人多。因此,在夏浒众多祠堂中以戚、谢二家的祠堂建造最为精美。

戚氏分祠聚顺堂里有孙中山先生撰写的楹联。

戚氏聚顺堂,是1920年重建的。建祠时,夏浒名绅戚翌专程到广东请孙中山先生为修祠赐联。当时戚翌的堂兄戚修祺旅居南洋,在海外积极募捐筹款资助孙中山领导的革命斗争,与孙中山结下了深厚友情,孙中山欣然命笔赠联。戚氏追远堂,是清光绪三十二年(1906年)第九次重修的宗祠,前后三进,占地2000余平方米,气势恢宏,灰塑门楼,祠内有18根红石柱,有戏台、看楼。

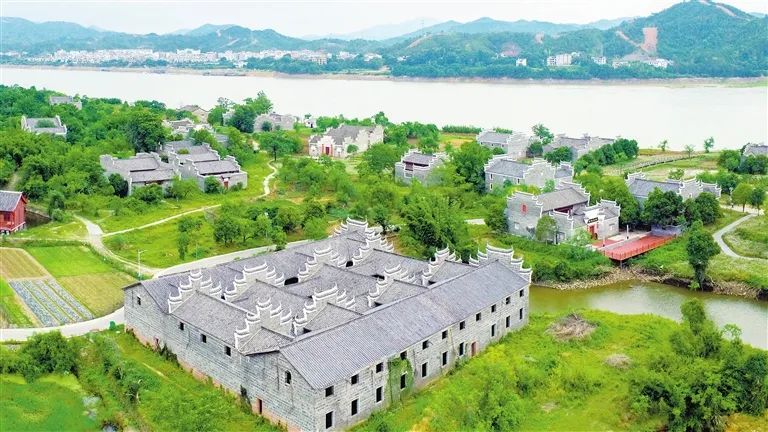

谢氏宗祠墩五堂精美的门楼和山墙。

夏浒祠堂中建筑最精美的是谢氏敦五堂,它是从南京乌衣巷迁来的谢家后裔谢仲云于元大德四年(1300年)建成的,清宣统初年(1909年)重修,前后二进。虽只有千余平方米,却建筑精美:如意斗栱,彩壁金辉,中西合璧。而且,祠堂内还保存了许多名人的赠书楹联。谢氏宗祠报本堂建于民国初年,临江而立,原占地2000多平方米。抗日战争期间,该祠堂被政府征用,设为兵工厂制造武器弹药,还曾生产过“夏浒造”步枪。

村民在为祖辈留下的枣树林松土施肥。

夏浒戚、谢二族,古代名人辈出。据族谱记载,明代著名抗倭将领戚继光的山东始祖明德公,即为夏浒戚氏后裔。谢氏,古代文运亨达,仅进士就有3人,获其他功名任官者更多。只是明末清初战乱之际,村中家族惨遭屠戮,元气大伤。

戚氏宗祠游客络绎不绝。

昔日夏浒,是千里赣江第一驿站、贯通中原与闽粤的古码头,商贾云集,户口殷繁。斗转星移,岁月变迁,上世纪九十年代,因修建赣江上的万安水库,这里迁走了大部分村民,留下了几座古祠堂。

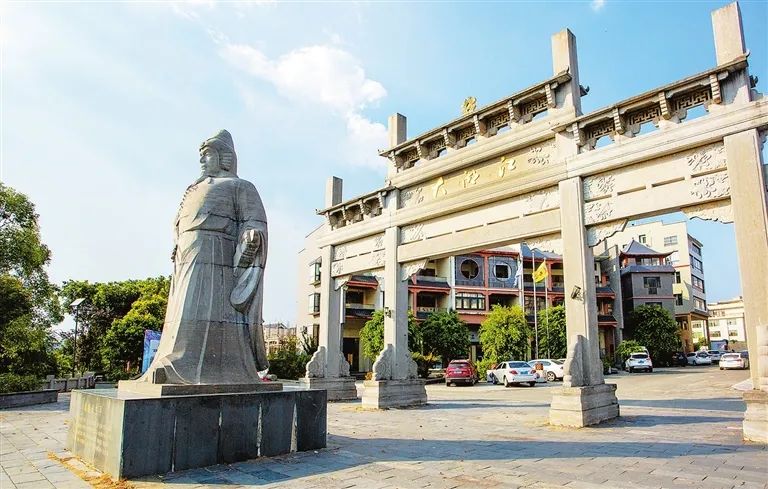

戚继光雕像巍然屹立在赣江之滨的夏浒。

如今的千年古村夏浒,充分发挥历史文化丰厚和生态环境优美的优势,大力发展文旅产业,修葺古祠堂,新建十八花厅,引来八方游客。当海内外访客的足履叩响这里鹅卵石铺砌的古驿道,夏浒这颗积满岁月风尘的千古明珠,终于被重新擦亮,焕发出新的光彩。

—END—

来源:赣南日报

编辑:叶焱文

审核:何志清

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询