鹭溪河发源于江西兴国县永丰乡,流经赣县白鹭乡全境,最后在万安县汇入江西的母亲河赣江。鹭溪河水清澈见底,靠河堤的小沙洲上绿草如茵,河堤上杨柳依依,绿荫蓊郁。

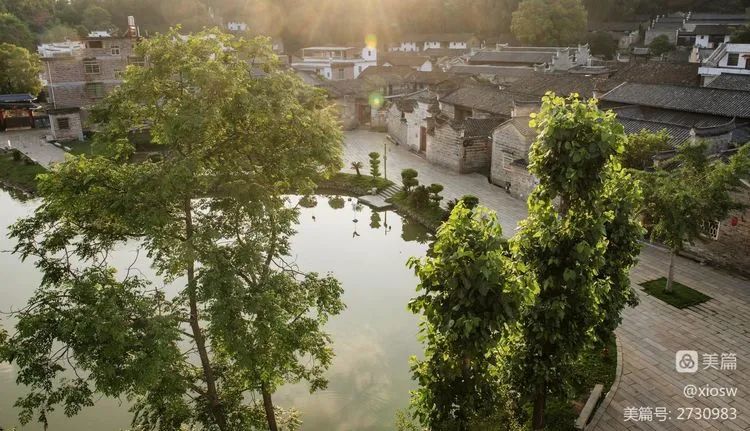

鹭溪河边有一个800多年历史的古村,它就是中国传统古村落、中国历史文化名村、全国特色旅游名镇名村示范村白鹭村。

商周时期,白鹭村一带已形成人居村落。宋绍兴六年,钟與由兴国竹坝迁此建村。明代中期,白鹭村形成圩市,成为当地一个繁荣的圩镇。清咸丰八年,白鹭村遭太平军石达开部烧掠,村中房屋损失过半,不少人弃家外逃,开始逐渐衰弱。

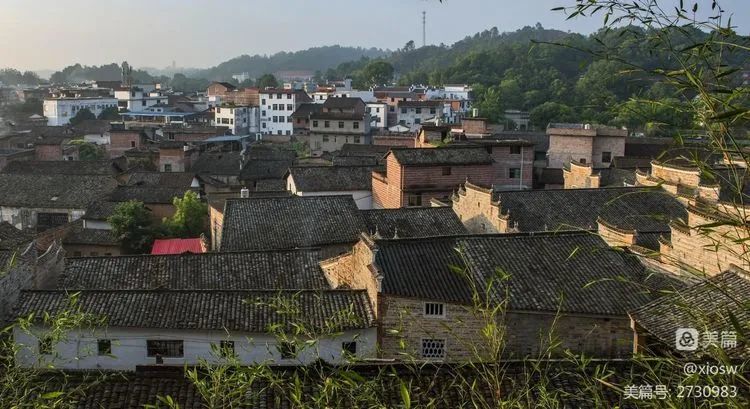

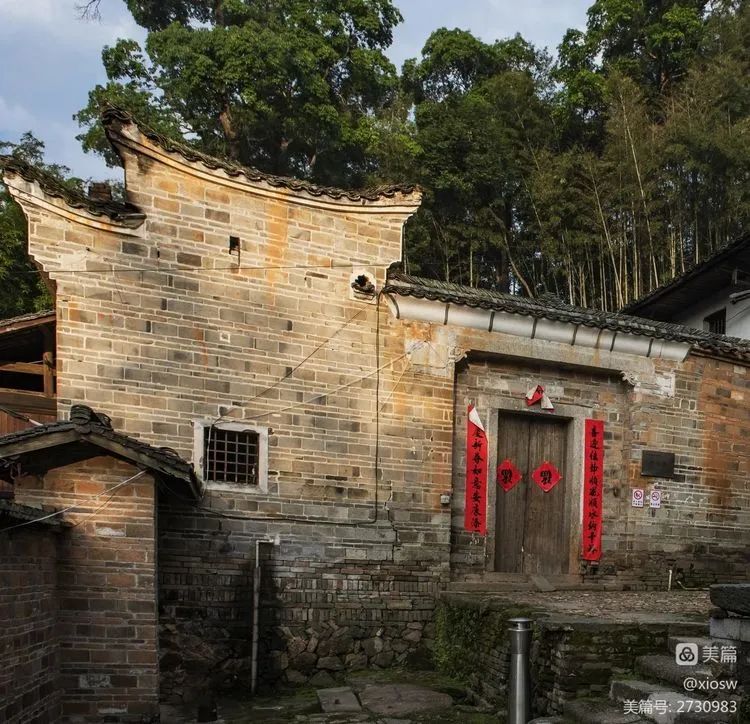

有幸的是,白鹭村至今还保留了明、清时期的客家民居群,素有“研究明清古建筑活博物馆”之称。整个村庄保存有大小不等一定规模的堂屋、祠宇69座,清一色的青砖黑瓦,风格独特,为明清时代江南民居的典型模式。

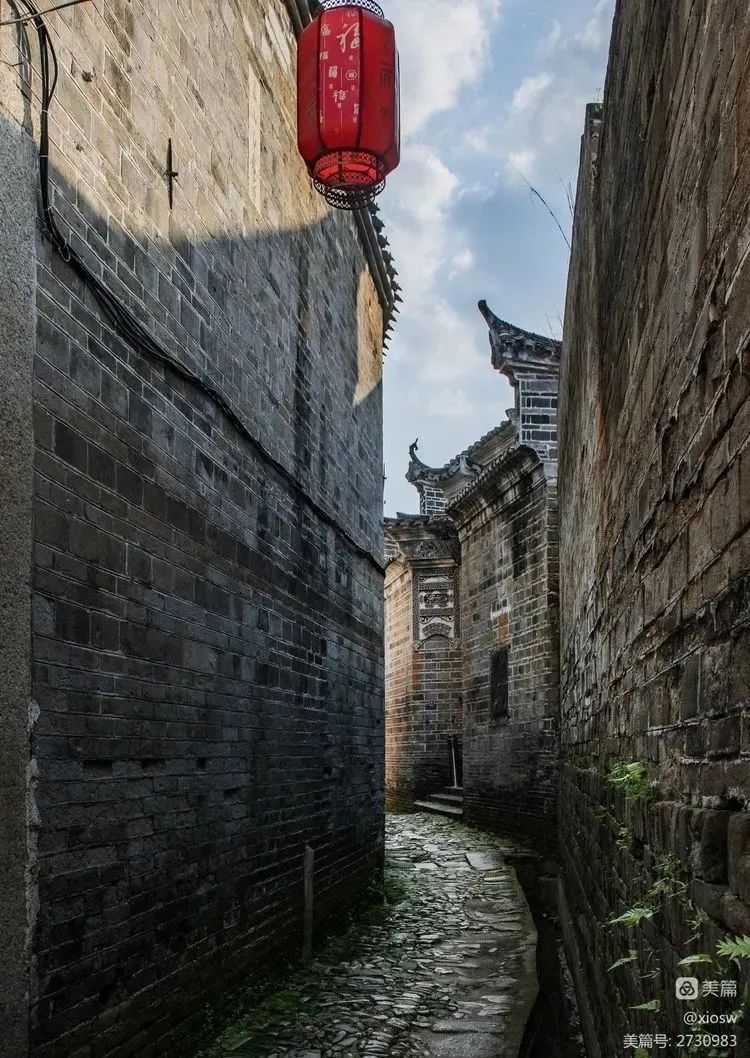

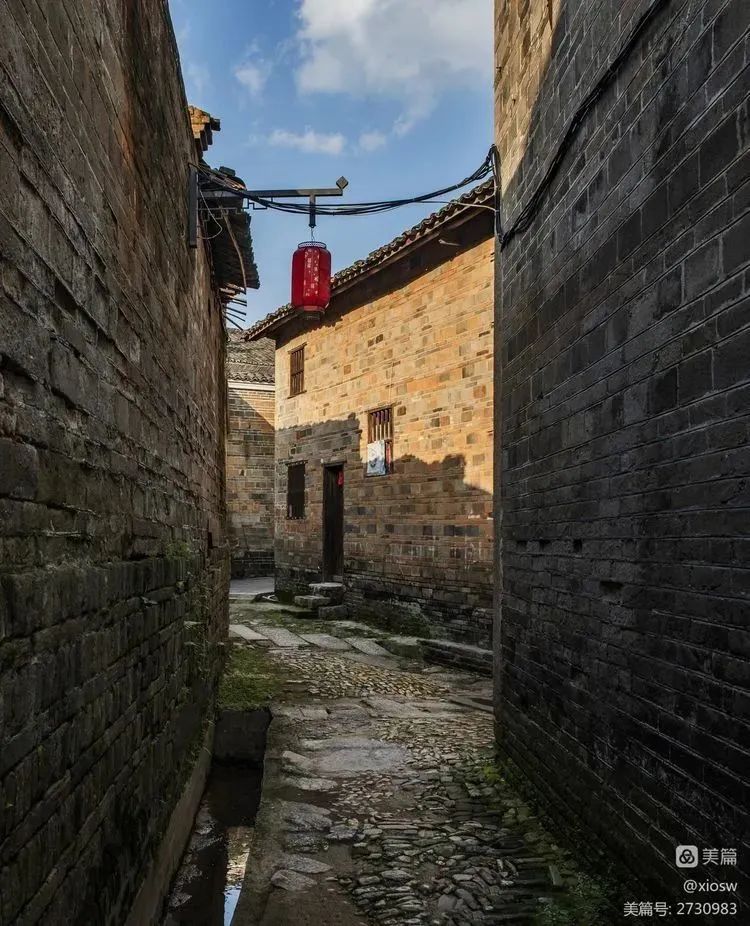

白鹭村的古韵首先体现在村里的路上。走进白鹭村,到处是弯弯曲曲的碎石板路,曲曲折折地把你引到村子的深处,引向各家各户。

小路边都有一条20多厘米宽、30多厘米深的明沟,雨水顺着沟渠流向村口的清水塘,流向通往大江的鹭溪河。雨再大村里的小巷都不会积水,留下淡淡的水迹,在雨后阳光下发出迷人的亮光。既不会水淹白鹭,也不会出现陆游笔下“泥深村巷人谁顾”的情景。

小巷的上方挂满了红彤彤的灯笼,让平常的日子也像节日一般,有点像宋人诗中“街巷家家小酒旗”的意境,当然酒旗要换成了灯笼。

有一条小巷上方挂满了花伞,这肯定不是为雨天准备的。就如宋代江西人杨万里一首诗中所说,“一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。”挂在小巷上的这些伞,当然不是遮头,而是把小巷装点的更加靓丽。

保留这些旧时的小路,确实为古村加分。唐代诗人雍陶写过一首诗:“澧水桥西小路斜,日高犹未到君家。村园门巷多相似,处处春风枳壳花。”如果把澧水桥改为鹭溪桥,似乎与白鹭村的情景也很贴合。

白鹭村的古韵更体现在古建筑上。这里的建筑不仅保留了明清时代的青砖黑瓦,而且家家户户的门楼上都有精致的石雕或砖雕,不少门窗上还有精巧的木雕。这里不仅有李清照赞许的“重门深院,草绿阶前”,也有苏东坡诗中的“墙里秋千墙外道”;既有欧阳修赞叹的“庭院深深深几许?”,也有类似杜甫诗中“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”的景色。当然这里纬度不高,山岭无雪,鹭溪河小,缺乏长行万里的船只,但可以凭栏观戏,倚栏思春。

门当是大户人家的象征,白鹭村不少古建都有门当。它既用于显示主人等级和身份地位,也是门庭装饰的艺术品,与门簪、门槛、门扇、门框一起形成一种古朴典雅的美,起到祈福、避邪的作用。

兰胜堂也叫爱庐,是白鹭村一栋保留较好的古建筑,村中主巷有一条分叉的小路通向那里。整栋堂屋的装饰以堂屋大门上灰雕的“八字门楼”最为突出,门楼雕刻内容丰富,飞禽走兽和花鸟虫鱼栩栩如生,是白鹭徽雕门楼的代表。

白鹭村古建筑以祠堂为主,分“专祀型”和“居祀型”两种。兰胜堂属于居祀型祠堂,整栋堂屋是二进式,而兰胜堂是第二进。

兴建于清朝嘉庆年间的兰胜堂,主人是一位经营金银器的商人,因年久失修,原来比较破烂,村里最近筹资维修,准备打造成为白鹭村文化产业的集中地。

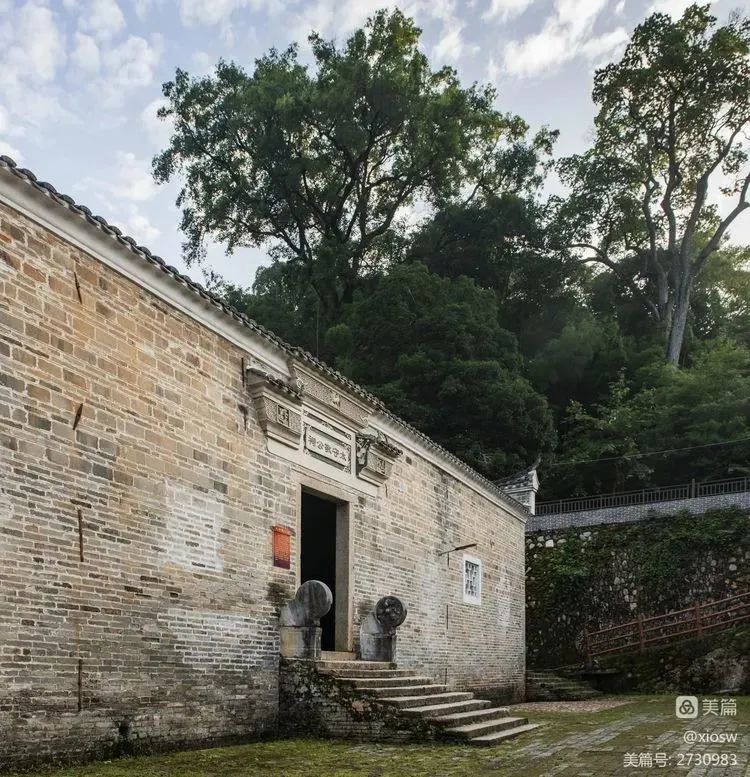

鼎福堂属专祀型祠堂,建于清朝嘉庆年间,为典型的徽派式建筑。门楼为抬梁式构架,一进二厅,建筑材料为“灰浆”,耐用性高。门楼上的雕刻物还可见当时西洋的一些物品,有点中西结合的味道。

绣花楼倚山而建,是屋外向上伸的坡顶木构悬阁,小巧玲珑,十分雅致。绣花楼面阔三间,窗外远山近水尽收眼底。

绣花楼窗下有一半月形池塘,塘内红鲤鱼成群,夏季荷花争艳。池塘南面的塘堤,是白鹭村中的古戏台。阁中的女眷足不出户,就可凭栏欣赏戏剧。

这是绣花楼当下的住户,她的女儿去年考取北京大学。她告诉我,女儿读中学时并未住在村中,而是在外地一所名牌高中读书,但还应当算绣花楼走出去的名校生。

“世昌堂”为村中最大祠堂,是奉祀钟氏白鹭开山始祖钟舆的祠堂。当地人称之为“大祠堂”,即钟氏宗祠。

祠堂正门门首巨匾横书“世昌堂”,中门巨匾横书“钟氏宗祠”鎏金大字,照壁上横书“越国世家”的黑体字,据族人介绍皆出自名人手笔。它是白鹭村最重要的宗族文化活动场所。

据说过去祠堂院坪内外,几百对刻满子孙功名官衔的“旗杆石”,蓬勃林立,蔚为壮观,可惜现在只剩下不多的几块。

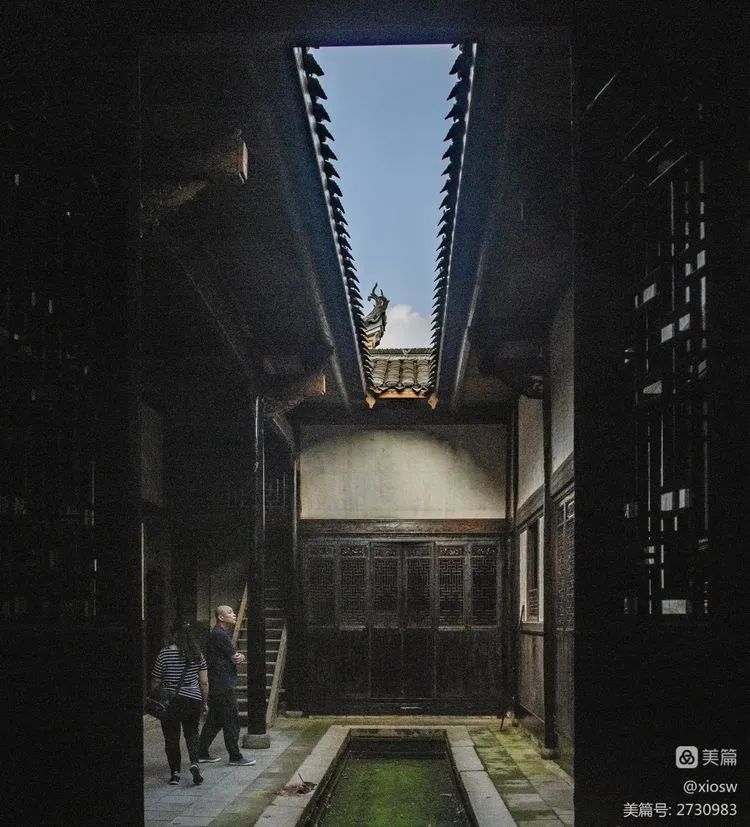

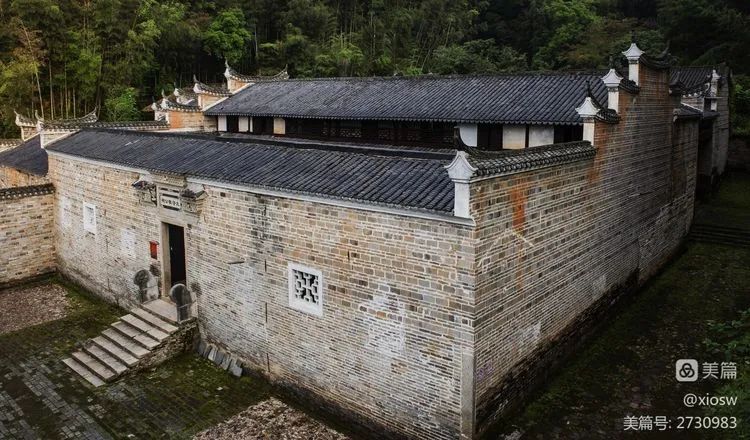

恢烈公祠为白鹭最大的的联体建筑,屋内仅大小天井就16个,与“九井十八厅”相当,被人们称为“山沟里的大观园”。

恢烈公祠南北纵深百米,正面宽约40米。三栋建筑一栋比一栋精美,后栋占地面积最大,除厅堂楼阁外,还建有花园假山,只可惜在清咸丰年间被石达开残部炸毁,只剩西侧一排边屋。

恢烈公祠东南西三面有宽阔的石子路贯通,北面是树木葱笼的后龙山。前栋大门朝南,中、后栋大门开在东侧墙,东面逶迤的封火墙青砖均有“日升记”字样的印记,表明建筑用砖均系特别定制,显示屋主地位的显赫。

洪宇堂建于明末,构造异常独特,正门上方有“翰墨流芳”牌匾,是少有的五跳如意斗拱结构屋檐,俗称木方垒砌的“雀巢”,突出部分雕有99味中草药。据说洪宇堂的主人钟邦悟是一位民间郎中,因救死扶伤受到皇帝的赞扬,下旨让地方政府修建的。

景福堂是专祀型祠堂,兴建于清乾隆初年,祠堂多为木架构,只有两侧墙体为青砖,门柱为白鹭为数不多的巨型木雕,祠堂内为一进式,堂内开阔,气势恢宏。

现在这座古建筑已经改造成村里新时代文明实践站,努力打造成“党群服务+文明实践”综合体,老戏台上经常表演一些当地特色的戏剧,一些研讨会也会在这里召开。

王太夫人祠建于清道光年间,是全国罕见的一座以女性姓氏命名的祠堂。祠堂门楼恢宏壮丽,灰雕门罩工笔细腻,雕花饰物彰显出女性祠堂的特点。

王太夫人生于1750年,殁于1822年,为原嘉兴知府钟崇俨之生母,为人娴淑仁慈,乐善好施,深受族人的爱戴和敬重,后人特立祠以作纪念。临终前,王太夫人还念念不忘建立义仓的事,叮嘱其儿子义仓的规模每年不得小于1000担,存放于祠堂的二楼,用于赈灾济贫。

清嘉庆年间,任浙江嘉兴知府的赣县白鹭人钟崇俨,卸职后带回私蓄的昆腔班。据说因其母亲王太夫人喜欢看戏,却听不懂昆曲,于是昆腔班与当地原有唱高腔的班社合流,在钟氏家族扶植下,形成东河戏,成为江西古老的优秀地方戏曲剧种,现在是国家级非遗。

为了满足当年村民喜欢看戏的需要,白鹭村专门建有古戏台,也是后来东河戏表演的主要场所。国内战争时期,古戏台被国民党军队炸毁。2006年,白鹭乡政府重建了白鹭古戏台。

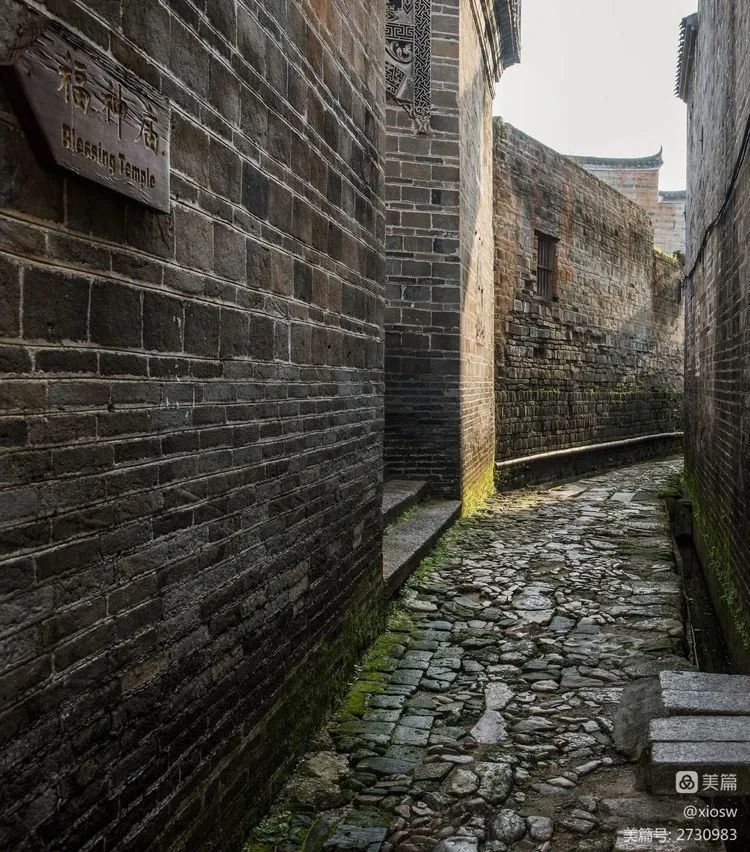

白鹭村有个福神廟,是村民祭神的重要场所,也是一处有着红色历史的革命遗址。这是通向福神廟的小巷。

1931年8月底9月初,工农红军取得第二次反“围剿”胜利后,毛泽东在福神廟召开了军团长以上干部会议,总结反“围剿”战斗的经验,同时部署第三次反“围剿”斗争,发出了进攻兴国高兴圩、老营盘之敌的命令,奠定了第三次反“围剿”胜利的基础。福神廟也因此载入了中国革命的史册。

当年工农红军在村里走过的小路,现在也修复成为“红军步道”。

“红军步道”以福神廟为起点,贯穿白鹭村北部,从东到西近1000米,靠西边的部分还修建了山墙,防止村民和游客不小心滑下陡峭的山坡。

在“红军步道”最尾端新修了一组铜制的雕塑,再现了红军当年在白鹭村活动的情景。

村里一些老建筑上还保存了当年工农红军留下的标语,佐证了当年这段波澜壮阔的革命历史。

除了明清古建筑外,村里还保留了一些民国或新中国早期的建筑。

人民公社是上世纪五十年代中后期中国农村社会主义改造的产物,是将国家行政权力和社会权力高度统一的基层政权形式。在上世纪七十年代末逐步取消人民公社的体制,恢复了建国初期的乡村组织。白鹭公社改为白鹭乡,这是当年白鹭公社的旧址。

在古村之外,村里建设了一条新街,古村老建筑的村民大都搬到这条新街居住。

村里还新建了一个牌坊,矗立在村口的鹭溪河畔。

原来人民公社时期的粮库也改造成为接待游客的民宿。

不少古建筑也在整修,准备改造后兴办与白鹭古村相适应的文化产业。

和中国大部分农村一样,白鹭村也流行一些民间信仰。这是在民间广泛存在,具有自发性的情感寄托和精神崇拜,是乡土文化的重要组成部分。这样的土地庙在白鹭村就有好几个。

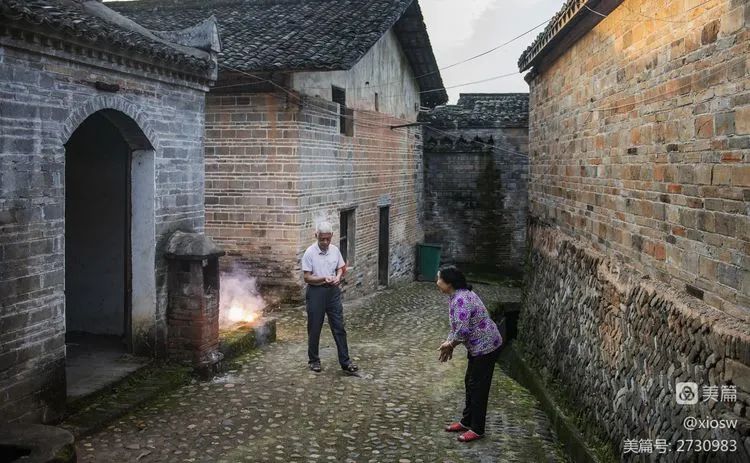

我去白鹭村的第二天正好是农历初一,家家户户一起床就要在家门口打一挂爆竹,他们称之为迎神,但看不到他们的神在哪里,也许只是在他们的心中。

我问这位村民,为什么要在门口点上蜡烛,他告诉我是敬神,究竟敬什么神,他也说不清楚,只知道初一、十五在家门口点上蜡烛,神灵会保佑一家人平平安安。

有些村民还会去土地庙拜神。土地庙因神格不高,供奉的多半是造型简单的神像。

土地神源于远古人们对土地的崇拜。土地能生五谷,是人类的“衣食父母”,因而人们祭祀土地。土地庙作为人们集中祭祀土地神的地方,自然随之兴盛起来。

毛泽东当年住过的福神廟就比土地庙要高出好几个等级,村里人口口相传福神廟非常灵验。农历初一、十五去福神廟祭拜,是很多村民自觉自愿的选择。

福神庙祭祀的是白鹭村民信仰的黄飞虎天君及赖公等神灵。黄飞虎是明代神魔小说《封神演义》中的神话小说人物,姜子牙归国封神,黄飞虎被封为“东岳泰山天齐仁圣大帝”之神。赖公元帅又称赖神、赖侯、赖公侯王,是江西南部客家人和畲族群体中普遍信仰的一位土著神灵。

到福神廟祭拜神灵没有任何收费,香烛免费拿,当然大多数村民都会自带香烛,在里面虔诚的祭拜菩萨。也许村民都相信,到这里拜神,真如神像下面旌旗上写的“有求必应”。

拜完黄飞虎天君及赖公等神灵,还不能忘记土地爷,可见土地神在村民心目中的地位。

初一早晨去福神廟祭拜的村民不少,这里也许有迷信的成分,但也不应忽视它后面的文化。民间信仰存在几千年,是中国文化传统的实践内容。作为民间信仰的主要实践者的普通百姓,从来把这些行为看成自己世俗生活必要的组成部分。

在普通村民看来,生活一日好一日,一年顺一年,固然党的政策好是重要因素,但神灵的保佑也是重要方面。村民奉行民间信仰,也是对美好生活向往和追求的一种特殊方式。

白鹭村村民的生活确实一日好似一日,一年好似一年,从村民的早餐就能看出。

从村民吃早餐时的笑脸就能看出。

一位老人送孙女去学校上学,小姑娘好像给我打了一个招呼。走过之后我突然想起,这位小姑娘就是头天我到白鹭中心小学送书时,为我们清唱东河戏的同学中的一位。

作为发源于白鹭村一带的东河戏,区里很重视,几年前就在白鹭中心小学试点,让学生们了解和学唱东河戏。

东河戏的非遗传承人马玉兰经常到学校向学生教唱东河戏。

她还把东河戏改造成韵律操,让学生每天课间休息时与广播体操一起做,让东河戏发源地的孩子们从小受熏陶,从小了解东河戏,从小喜爱东河戏。

文化是一个国家、一个民族的精神家园,体现着一个国家、一个民族的价值取向、道德规范、思想风貌及行为特征。文化的承载物既有各类文化艺术形式,也有诸如各类古代建筑的物质形态。保护好这些物质的和非物质的文化遗产,是当代人的重要责任。

古色古香的白鹭村有着灿烂的历史,在新时代也一定会保持自己源远流长的古风古韵,创造更加辉煌的未来。

—END—

编辑:叶焱文

审核:何志清

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询