黄永玉,著名画家、诗人、文学家,原名黄永裕,后改裕为玉,笔名黄杏槟,黄牛,牛夫子,1924年7月出生,祖籍湖南凤凰县,土家族人。

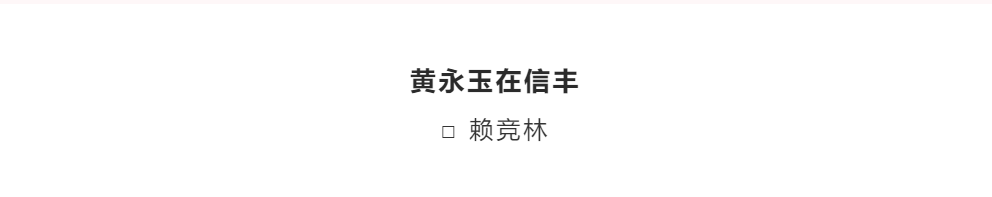

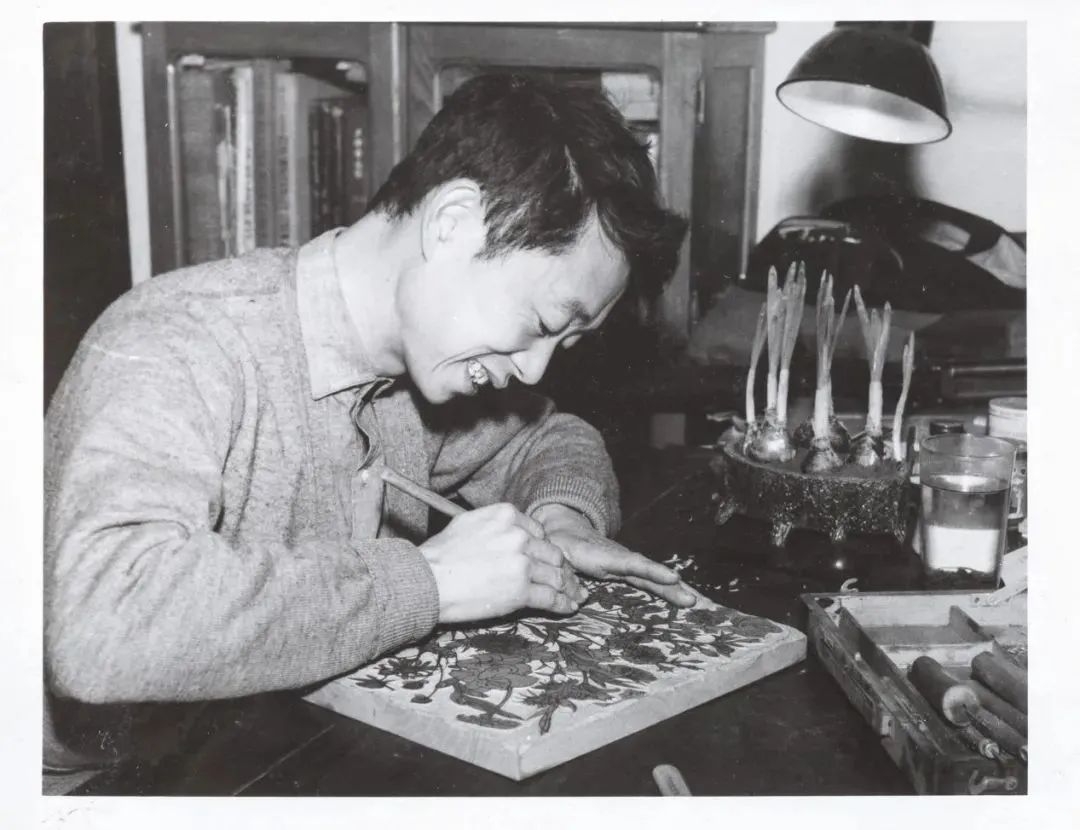

年轻的黄永玉正在刻木刻

抗战时期,只受过小学教育和不完整初中教育的黄永玉,四处闯荡,当过瓷场小工、码头苦力、小学教员、中学教员,他聪明勤奋,喜爱绘画,自学美术、文学,称为一代“鬼才”。解放前他曾任木刻协会常务理事,曾在香港从事木刻创作,并出任香港《新晚报》画页编辑。解放后从事美术教学工作,曾任中央美术学院版画系教授、中国美术家协会副主席。

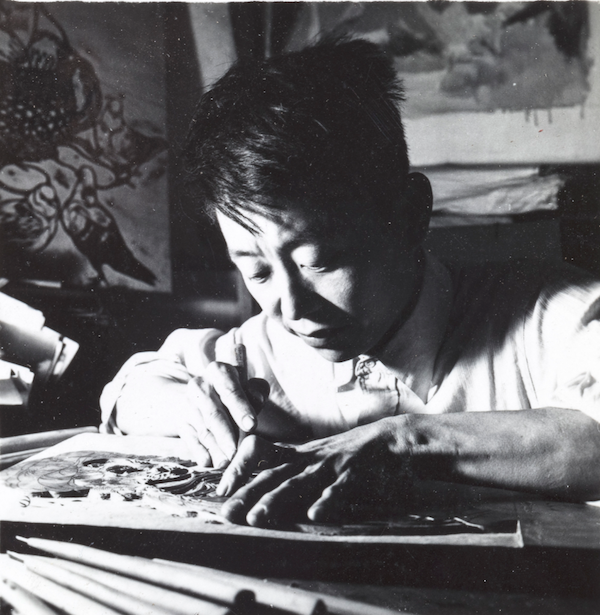

信丰市场,黄永玉作。

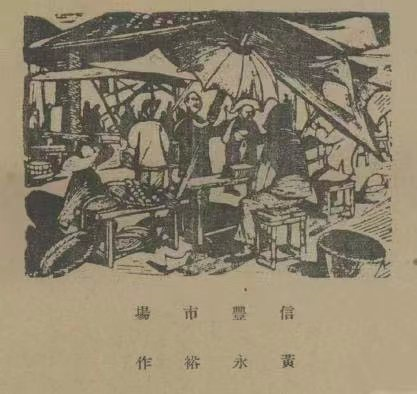

黄永玉博学多识,诗书画俱佳,创作过诗、杂文、散文、小说、剧本,在诸多行当中,以美术成就最高。他画过《阿诗玛》、生肖邮票《猴》和毛主席纪念堂山水画等。在澳大利亚、德国、意大利和中国内地、香港办过画展,其美术成就曾获意大利总司令奖。2014年他的画作《春江花月夜》由国家博物馆收藏。

黄永玉 · 春江花月夜 2013 / 设色纸本 立轴 画心500X385 cm

1943年春夏至1945年6月,黄永玉在信丰任民众教育馆馆员,或叫美术主任。

一、在信丰吹响爱情号角

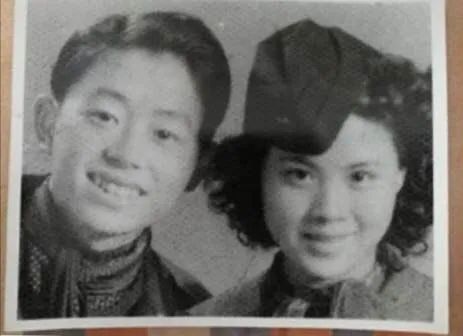

在信丰期间,黄永玉结织了美丽大方的广东姑娘张梅溪。姑娘的天真纯朴及聪明伶俐深深吸引了他。张梅溪的父亲是一位国民党军官,其时正在抗日前线作战。张梅溪一家从广东新会辗转逃难到信丰。她在家庭的熏陶下从小酷爱艺术和文学。黄永玉与张梅溪在漂泊与动荡中相亲相爱。他们在自己最青春的年纪,遇到了一场最美丽的爱情,并于1946年在赣州举行婚礼。

黄永玉与张梅溪的结婚照

香港凤凰卫视2010年9月19日《风云对话》节目,主持人阮次山专访“鬼才”画家黄永玉,谈到了这段抗战中的爱情。

阮次山:我们很想谈谈您的感情生活,我过去看了很多文章,您跟夫人那一段很浪漫的经过,您可不可以您自己跟我们讲。

黄永玉:不是太浪漫,很简单。那个时候在我离开,叫做“剧教二队”,剧教队是国民党的教育部成立的演剧队,那么里头有一个人要离开了,要到信丰县去当民教馆的馆长,就是现在的文化馆一样的,问我愿不愿意去。我待在那个地方,我又不会演戏,我一点戏也不能演。把我带去,带到那当艺术主任,我就跟着就去了。这位女士的爸爸是打仗的,是一个军官,在前方打仗。他们一家逃难逃到信丰县,这位女士也算是到民众教育馆来工作,咱们就认识了。那么认识了,没有什么工作做,我就刻我的木刻,她大概感觉到这个青年一天到晚看书,刻木刻也有好感。那个时候日本人快要打赣南了,飞机老来轰炸。然后我就跑警报,一天到晚跑警报,那么就很熟了。有一天晚上我就说,有一个人,如果那个人喜欢你你怎么样?我们坐在河边聊天,就是跑警报才跑到河边。她说那要看是谁。我说,我。

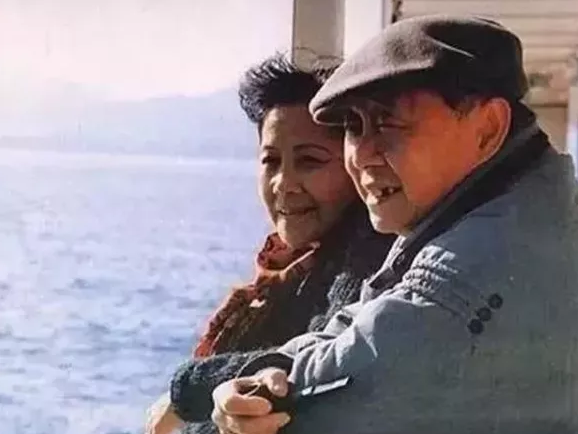

黄永玉与家人

阮次山:这样求爱的?

黄永玉:就是这样,很简单的,没有什么。但是他们家里不喜欢我,好困难,一点也不喜欢。

阮次山:为什么?

黄永玉:流浪汉,一个小伙子,什么也没有的,前途怎么样也不知道,希望把她嫁给一个美国的留学生之类的。反正到了后来,我到了上犹报馆去了。抗战胜利了,她一家人都见面了,到了韶关。突然间打电话来,她到了赣州了。她上午10点钟打的电话,我借了一部自行车,120里,就骑,骑到了一个地方,不能再走了,黑了,完全黑了,就住了一个店。我一辈子知道什么叫做鸡毛店,就是用土垒成一张床这样的,用泥巴干了以后,就堆一堆鸡毛在上面,人呢,冷嘛,就钻到鸡毛里头去,那的确是鸭绒啊,外面不包布就是了,就睡在里头。天亮了,一身鸡毛,把它扫干净,然后骑着车子赶。到了赣州见到她了,她也会挑地方,她挑了当时蒋经国招待贵宾的一个旅馆,那个旅馆恰好我的朋友是负责人。那就太好了,那周围的一些作诗的,报馆、写小说的这一帮人。结婚吧,我们在那里就结婚了。

黄永玉与妻子张梅溪

阮次山:她父亲怎么?这不私奔吗?

黄永玉:她父亲,那个父亲顽固,到了最后,到了已经结婚了,他没有的说的了,于是就让我们回韶关见见面。那么那时候见到我的岳父大人,他也是个文人,又打仗又是个文人。送了一本吴昌硕的画册,印的,送给我,也可能他多少年来爱好的,保存的。

(以上是阮次山专访黄永玉的节录)

《潇湘晨报》记者向群,长期跟踪采访黄永玉,多次到黄永玉家中采访。黄老对赣南那段生活印象很深,感情很深。向群说了这样一件事:黄老在万荷堂有一架马车,有时还会自己驾着马车在田野上奔跑。有一次采访中,我问黄老,为什么买马车呀。他说,抗战的时候,他漂泊到信丰,在县民众教育馆工作,女朋友张梅溪也在那里。当时,一位“高富帅”经常骑着大白马来找梅溪。黄老当时也想买马,可是没钱的穷小子,当然买不起。所以,现在他就买了这辆马车,了却当初的心愿。

二、信丰民众教育馆的艺术主任

民国三十二年(1943年),信丰县政府设立民众教育馆,类似于今天的文化馆,专门从事文化事业,主要是开展和管理社会文化体育娱乐活动。民众教育馆下设有图书馆、阅览室、娱乐室、体育场、民众公园等。民众教育馆的馆址开始设在水东路四号(现县总工会处),后来搬至东门口桥头梅正和商店后面(现手工业联社后面、原嘉定小学东侧)。民众教育馆设馆长一人,往往由文化较高,富有才艺的名流担任。馆里有职员十余人,有文艺专业老师和一般管理人员。

信丰民众教育馆的设立,恰逢抗战时期,其时,赣南、闽西和粤北等地,形成南方地区的一个“小后方”。大批文化人从上海浙江等沦陷区逃难而来。这些文化人的到来,使赣南地区的文化艺术得以滋生、交融和发展,丰富着赣南的抗战文化。

黄永玉与齐白石先生在一起

1943年,19岁的黄永玉从福建漂泊到赣南,在这里度过了人生转折意义的三年。这三年,除在赣州城逗留短暂的几个月外,主要在信丰、上犹二县度过。抗战胜利前,在信丰县民众教育馆工作;抗战胜利后,在上犹县编辑《凯报》副刊。

1985年3月,黄永玉在他的故乡凤凰城完成了他的自叙散文《蜜泪》,文章中描绘了当年他在信丰民众教育馆的景象:“信丰是个距赣州不太远的小城,逃离了烦嚣的赣州到这里风景极妙的民众教育馆来工作,是个聪明的决定。民众教育馆在桃江边一座大桥的桥头,有临江的小楼和丛林,月夜和阳光下看了都会令人舒服。宽阔的阅览室,报纸杂志丰富。楼前一片树林和广场,草地延伸极远。

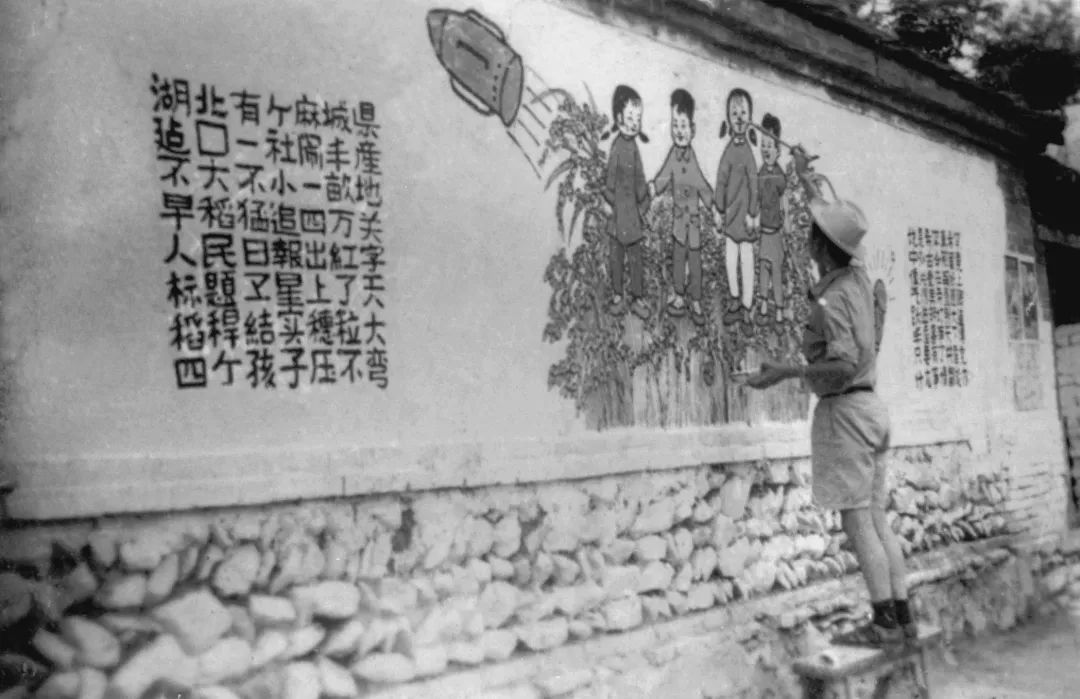

1958年黄永玉画壁画

“一亩地大的楼上只一个人住,如果不怕鬼,那是很安静的地方。楼东北角一间小房,上一任的馆长就是在那里吊死的,绳子还留在梁上。现在床就铺在它的底下,相安无事地住了将近一年。

“既然是民众教育馆,不免吸引了许多民众来往,看报纸的,唱歌的,来坐坐聊天的。后来和一些报馆的编辑成为好友。原来他们是因为逃难,才暂时留在信丰做编辑,实在职业是作家和诗人,其中有谷斯范,雷石榆、洪隼、野曼、林紫群和蔡资奋,还有木刻家余白墅……

“忽然间说是日本人进攻赣南了,说来真来,已经过了南康,信丰城闻到了炮声,朋友们匆忙间各自分手。

“抗战胜利日本投降的消息是在寻乌县城听到的。”

《人民日报》资深编辑李辉,是黄永玉的好友,也是研究黄永玉的专家。前些年,他来到赣州、信丰、上犹,寻访黄永玉的生活踪迹、故地旧景,在信丰县档案馆查阅抗战时期的信丰《干报》,并将寻访经过和感想写成文章《念念在兹,章贡合流》,发表在《上海文学》2013年第四期上。

1962年黄永玉在校尉营美院宿舍刻花卉

李辉在文章中写道:“七十年过去了,无论信丰还是上犹,县城面貌早已改变,欲说寻访,恐怕只能借助于想像了。譬如,我站在信丰城的河边,伫望桥头仅存的几幢老房子,辨认新桥下面的老桥墩,就只能遥想黄永玉在《蜜泪》中描绘的当年景象。

“旧景难寻,当年信丰的《干报》和上犹的《凯报》,却为我提供了感受抗战文化的机会。在当地的档案馆里,能找到这些报纸,颇让人兴奋。特别是信丰县档案馆,抗战时期的《干报》几乎完整地收藏了一套,一个县级档案馆能够做到这一点,殊为不易。

“当我坐在档案馆的桌子前,翻阅泛黄的报纸,一个个熟悉的名字与陈旧的事件、地名在眼前接连不断地蹦出来,历史顿时活了。在大街小巷看到的破旧老房子,河边变化的大桥,过去听说过的故事,恍若都汇聚在故纸堆里跳动闪回。一切,印证着黄永玉念念在兹的赣州记忆。”

三、雷石榆和信丰《干报》副刊

现代诗人、左联作家、翻译家雷石榆,是黄永玉的诗人朋友。他1943年春开始任信丰《干报》副刊“收获”的主编,几乎是与黄永玉同时抵达信丰。

雷石榆(1911——1996)广东台山县人。1933年赴日本留学,参加“左联”东京分盟。抗战爆发后,他参加中华全国文艺界抗战协会,投身抗日救亡文化运动,主持文艺界抗战协会昆明分会工作,主编会刊《西南文艺》。1943年春赴抗战前线活动,先后任信丰《干报》、长汀《民治日报》、厦门《闽南新报》副刊主编和江西龙南师范学校美术教师。抗战胜利后,赴台湾任《国声报》主笔兼副主编、台湾大学法学院副教授以及香港南方学院副教授、中业学院教授。1952年应聘津沽大学(河北大学前身)教授,先后任南开大学教授、天津师范大学现代文学教研室主任、外国文学教研室主任、全国外国文学学会理事、日本文学研究会理事等职,1996年12月在河北保定病逝。

2003年,中国文联、中国美协向老一代美术家颁发“中国美术金彩奖·终身成就奖”(左起:黄永玉、王琦、力群、曾竹韶)

雷石榆是文化名人,社交圈广,他主持的信丰《干报》副刊“收获”,刊发过老舍,丰子恺,沙汀,荒烟、董每戡等文艺界人士的作品。如老舍的《文艺与木匠》,发表于1943年11月13日;沙汀的《读茅盾<霜叶红于二月花>》发表于1943年11月22日。“收获”另开设的“文坛消息”专栏,则为读者提供战时文化动态。如1943年10月27日,发表两则消息:一、巴金、靳以等正在桂林筹出一大型文艺刊物,已开始征稿。二、“新诗源”将在本报复刊,第一期有王亚平、方殷,臧云远,索开,苏金伞等人作品。

上文提到的李辉先生作为专业人士对信丰《干报》极为赞许,他写道“我没想到当年赣州的县级报纸,居然办得如此大气活泼,版式美观,内容丰富,从国际新闻到国内动态,应有尽有。尤其是副刊,具有很高的文化品位和开阔视野,坦率地说,无论从作者队伍到作品,这两份县级报纸(指信丰《干报》和上犹《凯报》)副刊的水准,一点也不亚于当今许多报纸。据档案馆介绍,像《干报》的发行量居然达到六七千份,由此也可见当年流亡于此的各界人士之多,报纸影响之广泛。”

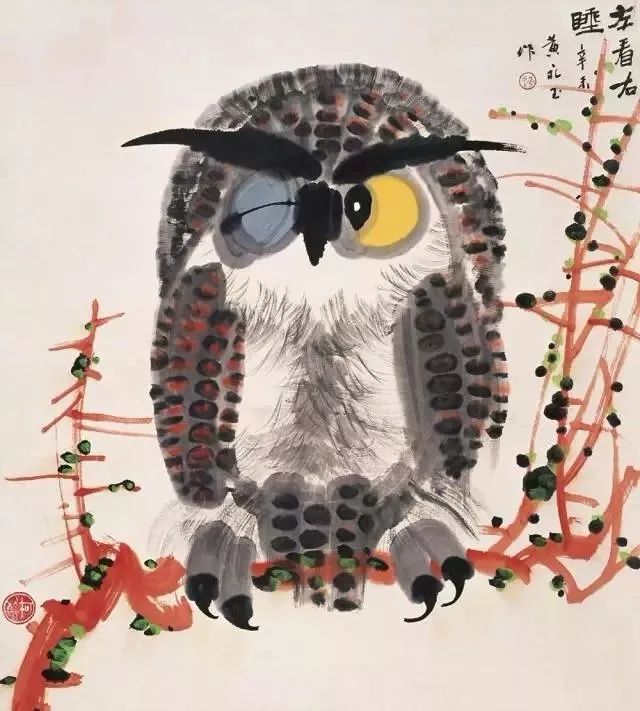

黄永玉的猫头鹰

李辉还提到:“在黄永玉的文章中,读到他和朋友曾在信丰民众教育馆,举办过一次全国木刻展。1943年10月10日的《干报》副刊,以一整版篇幅刊发了这次展览的部分作品。通栏标题为:“中华全国双十木刻展览会(赣南区)”,另有关于举办展览的说明:“中国木刻研究会应县府邀请举办。”雷石榆的信丰《干报》副刊为黄永玉提供了展示艺术才华的舞台。

翠翠和爷爷 13.5×18.5cm 1947年 沈从文小说《边城》插图

雷石榆不但诗文超凡,漫画也是一绝。他的系列漫画作品《信城杂记》,选自1943年5月10日至1944年6月24日的信丰《干报》副刊。这十幅漫画,可一窥当时信丰县城的风俗民情,又能体悟漫画是如何引领当时美术时尚的。正如黄永玉说的:“(在当时)国统区的漫画、木刻艺术,哺育了数不清的美术自学青年。”

1943年黄永玉来到信丰时,还是一位学习木刻的青年。在这里,他融入了一个高品位的文化群体。在二年的时光里,从开始为诗人们配插图,到陆续发表了诗歌小说,继而举办木刻展览,成为一位有独立创作意识与能力的年轻艺术家。最重要的是,在信丰,他的生活发生了根本性的变化——结识了张梅溪并开始浪漫的初恋,使这位十二岁离开故乡湘西,一直漂泊的“独行者”,从此不再孤独。

来源:信丰县融媒体中心

编辑:叶焱文

审核:何志清

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询