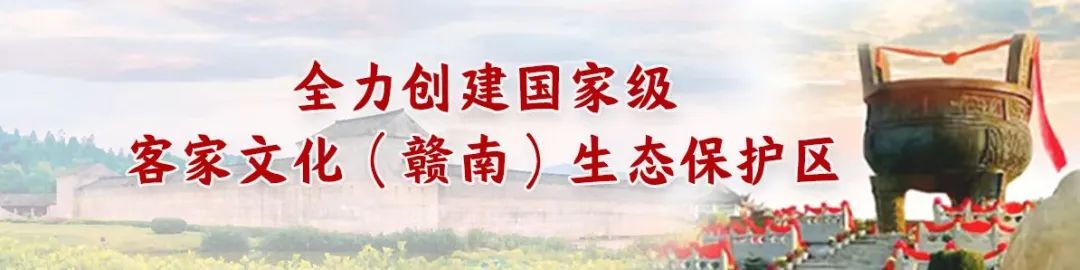

↑安远县新龙乡江头村的永镇桥,将桥、廊、亭巧妙结合,廊桥中间建有供行人饮茶、休憩的斜顶瓦亭。

亭,作为一种小型的建筑物,最早出现在东周时期,它建在各国的边境线上,十里一亭,是士兵放哨的场所,也是边防线上的交通站。秦汉时期,官方又在十里长亭中间建一座传递邮讯的短亭。中国古诗中,就有“长亭复短亭”的描述。

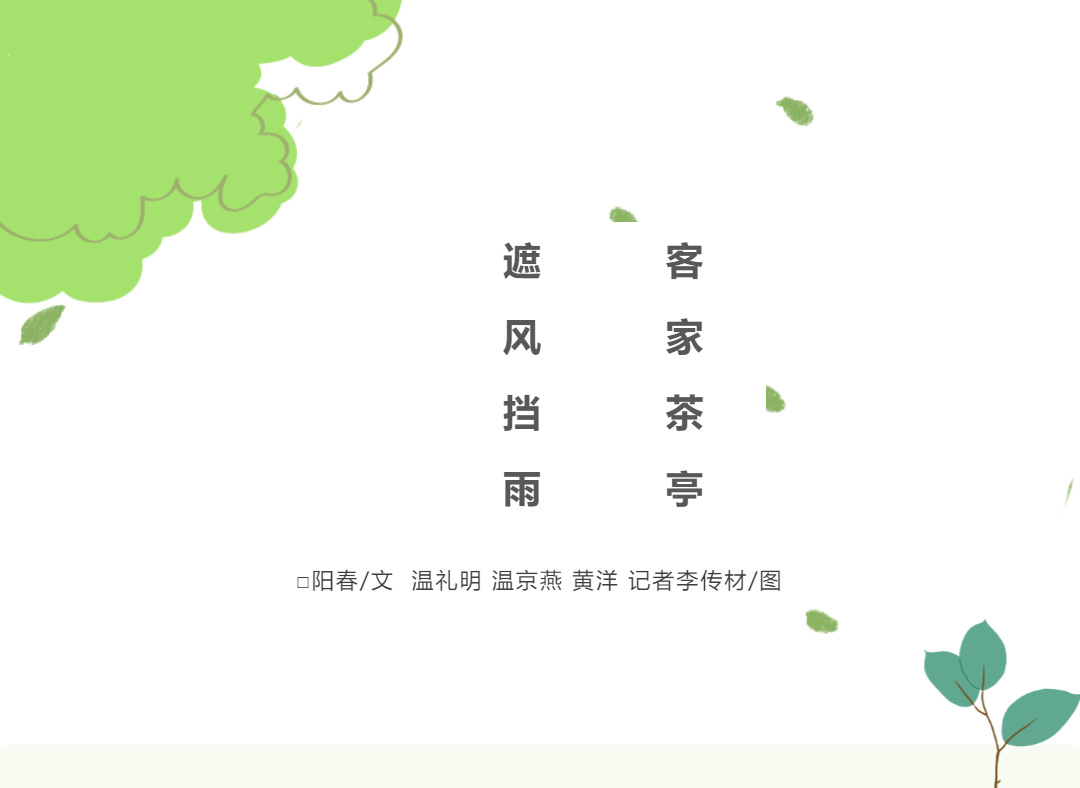

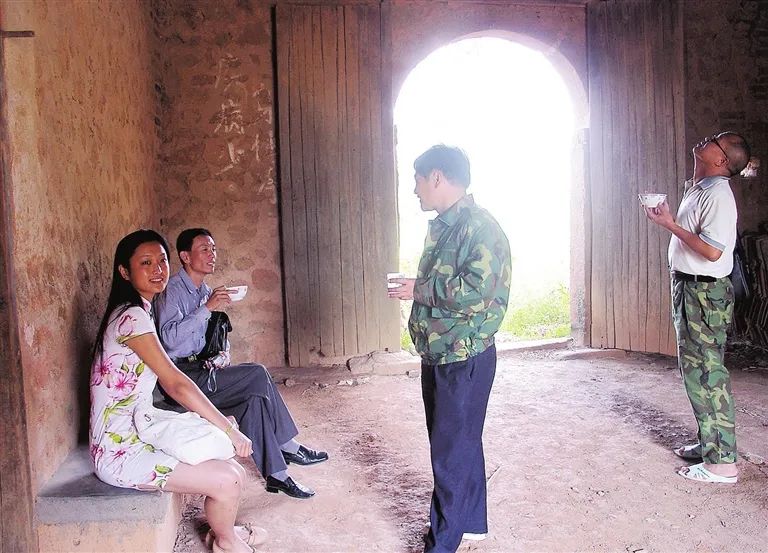

↑游客在茶亭内饮茶水、避风雨。

随着时代的演变,长亭与短亭原有的军事、驿邮功能渐渐消失,这些建在驿道上的长亭短亭便自然成了行人遮风挡雨、避阳歇脚的地方,也是至亲好友、爱者情人依依送别之处。

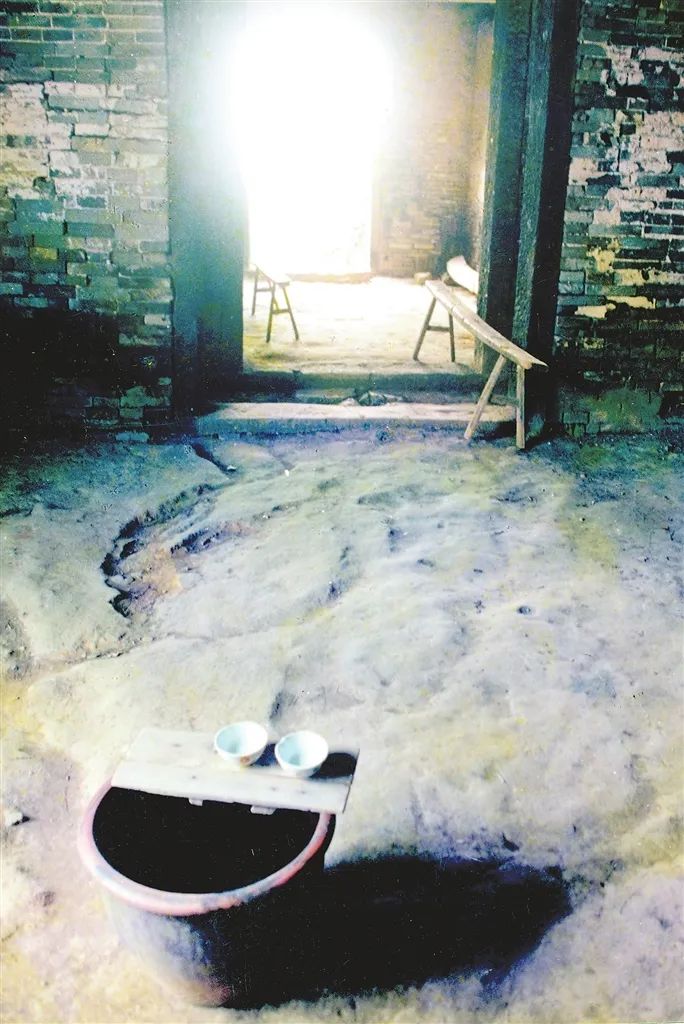

↑茶亭内多会放置板凳、瓢碗和盛满茶水的大缸等,供路人饮茶解渴和休憩。

客家先民从中原扶老携幼长途跋涉到南方来定居时,对路途上那些长亭短亭给他们带来的种种慰藉,当然是不会忘记的。从许多客家族谱中我们看到,心中储满了善念爱心的客家人一旦定居下来,便在宗族乡贤的率领下,有钱的出钱,有力的出力,在大路小路甚至山径上,仿照驿道上的长亭短亭,修建起一座座给行人遮风挡雨的风雨茶亭。

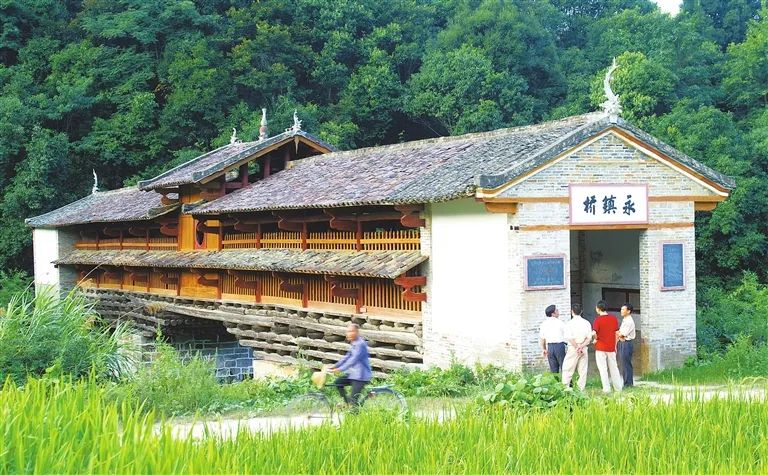

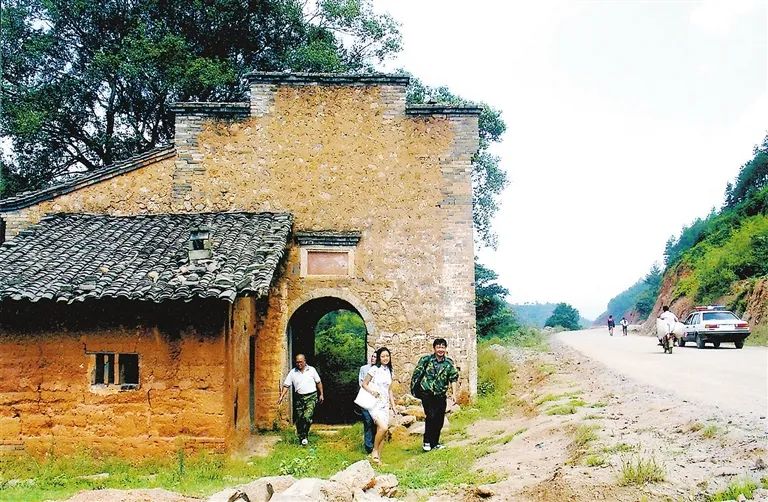

↑赣县区田村镇的民居式茶亭。

亭阁的形态多种多样,有民居式的、有牌坊式的;有土木结构的、有砖石结构的;有全族人捐建的,也有一家人或几个人捐造的,形形式式,不一而足。

↑石城县小松镇杨村牌坊式茶亭。

到了夏天,总会有人每天无偿地烧一大缸茶水放在亭子里供路人止渴解乏。一些在茶亭里歇脚的路人,心有所感,兴之所至,就在茶亭墙上题壁、漫画,或写打油诗、小笑话、警世良言……内容琳琅满目,雅俗共赏,被民俗研究者称为“茶亭文化”。

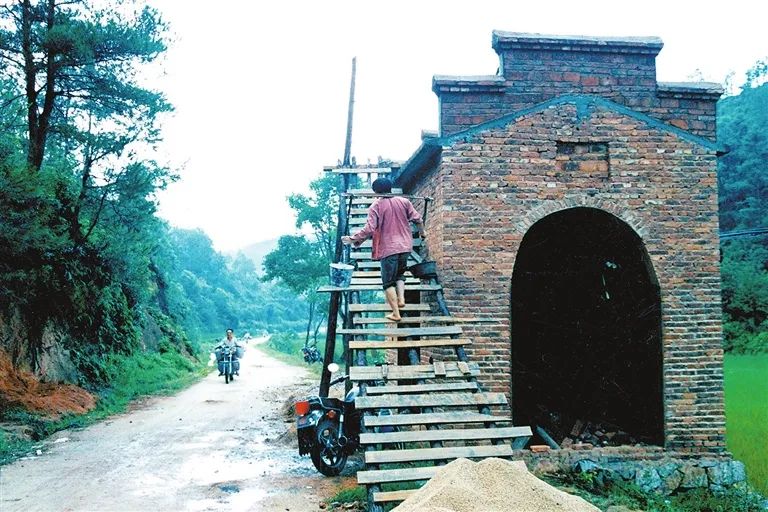

←赣南客家人至今延续着建茶亭彰美德的传统。

21世纪的今天,尽管村村都通了公路,许多人出行都会随身携带各种饮品,挑担行路长途跋涉者也已寥寥无几,但客家地区捐资建造这种茶亭的仍然大有人在。只是亭阁的样式有了许多变化,它的功能除了供行人避烈日、遮风雨外,更多的是让人歇息赏景。亭阁本身也因其较强的可观赏性,成为道路风景的一种点缀,透出人文审美的独特意蕴。

←石城县高田镇胜江村的牙梳山亭建在两坡之间低洼处,茶亭在桥下,亭顶供路人行走,起到亭和桥的作用。

面对客家地区常可见到的茶亭、风雨亭,一位人文学者感慨道:“这些亭阁,是客家族群以人为本、关怀他人、广行善事的品格写照,展现了客家人真诚的人性美与人情美。”

←新中式休闲风雨亭。

- THE END -

来源:赣南日报

编辑:叶焱文

审核:何志清

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询