故宫及其护城河 图源:摄图网

城煌之名,最早见于《周易》。《周易》卷四有“城复于隍,勿用师”之语。《说文解字》中,将两个字分开解释:“城,以盛民也。”“煌,城池也,有水曰池,无水曰煌。”可见,城隍之名,最早便是某一类城的称呼。

城隍之神,自然是从对城的信仰中化身而来。早在2300多年前,《礼记》中便记载了周朝时的一种祭祀仪式,即秋收后祭祀“八腊”。

在“八腊”中,第七位便是“水墉”——护城河,从某种意义上来说,这是城隍祭祀最早的形态。

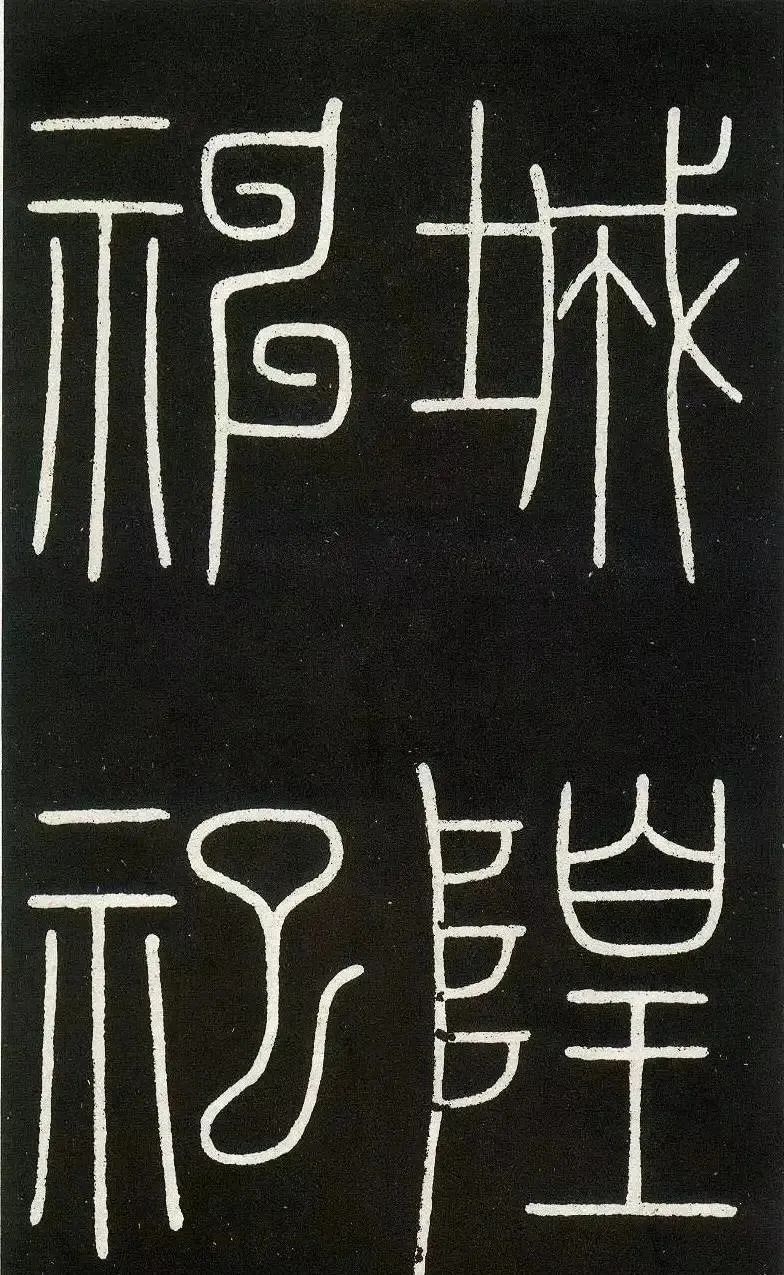

(唐)李阳冰篆书《城隍庙碑》

图源:国画艺术

但是,真正意义的城隍庙出现在三国两晋南北朝时代。在这个时期,战乱频仍,百姓们乞求庇护与平安,对城隍的祭祀也应运而生。

《北齐书·慕容俨传》中记载了一个有关城隍祭祀的故事:

公元555年,北齐慕容俨镇守邺城,被南朝梁军包围并截断了水陆供应,形势危急。“城中先有神祠一所,俗号城隍神”,在此危难之时,将帅别无他计,只能率众祈祷。城隍灵验,兴起风浪,冲破了敌军在水道中设置的障碍,北齐军队转危为安。

杭州吴山,又称城隍山

图源:网络

等到进入唐代,人们对城隍的祭祀已经蔚然成风。这个时期,各个州、县基本上都有自己祭祀各自城隍的仪式。除了定期祭祀之外,遇到遭遇旱涝天灾时,地方官员还需要代表一方民众祭祀城隍、祈求祷告。

此时的城隍,基本上还是以城池的保护神身份受到人们的祭拜。

“城隍是保,氓庶是依”

——张九龄《祭洪州城隍文》

到了五代十国时期,又是小国各据一方、朝代更替频繁的数十年乱世,因此,城隍地位再次得到提升,甚至上升到国家君主层次。当时,各国君主为保国祚,纷纷为城隍庙赐庙额、给城隍封爵号。比如,如今的杭州城隍便是在这个时候,被吴越国王封为“顺义保宁王”的。

图源: 艺旅文化

在这个基础上,宋代的城隍祭祀更加风靡。开国时期,城隍便被正式列入祀典,成为须遵照国礼进行祭祀的神灵之一。元代继承宋的祀典,在京都设置“都城隍”,又抬举了城隍夫人的地位,为之封赐名号、同列祭祀之位。

“自开宝、皇佑以来,……州县城隍,祈祷感应,封赐之多,不能尽录。”

——《宋史·礼记八》

明清时期,城隍信仰迎来了黄金时代。洪武皇帝朱元璋大封天下,封赐京都城隍为“承天鉴国司民升福明灵王”,封开封城隍为“显圣王”,又下令天下各府、州、县重建城隍庙,分别加封府、州、县城隍相当于朝廷正二品、正三品、正四品的职位……后来清政府沿袭明制,城隍信仰达到鼎盛。

而此时的城隍,除了保护神身份之外,还同时担当了阴界地方官的职责。

明代所出的《太上老君说城隍感应消灾及福妙经》中,将城隍的职责概括为:“代天理物,剪恶除凶,护国安邦,普降甘泽,判定生死,赐人福寿。”

三原城隍庙

图源:摄图网

回看城隍庙的历史沿革,随着时代不同,城隍被赋予的角色也潜移默化地改变着。风雨飘摇的战乱中,人们求祷虚拟的城池保护神保全乡土与庶民;和平年代,人们在想象中赋予城隍通灵山川、洞风致云的能耐。

至此,城隍作为专门庇护一方的神灵,与佛、道、释的鼻祖共享民众的祭祀。

位于于都县梓山镇潭头村固院。城隍庙坐东朝西,由大殿、戏台、天井、廊房、门楼组成,面积842.8平方米。大殿为清代建筑,砖木结构,悬山顶,檐廊红麻石柱上阴刻对联。殿内主祀城隍爷,并悬挂清乾隆元年于都知县胡锡爵题写的“砥柱东流”木匾,殿前戏台两侧廊房为20世纪80年代建筑,门楼为2000年修建。

据清版《赣州府志·舆地志·祠庙》载:“固院城隍庙,陈永定二年,建县治于此,后县迁而庙仍存,乡人至今祀之。道光二十五年(1845),水圮,里人易泽华但损修复”。这可能是我国相沿至今历史最久的城隍庙。

位于宁都田头镇田头村,坐北朝南,为清代庙宇建筑。该庙为悬山顶、砖木结构,面阔三间,进深三栋。一进为厅,两旁列俩天常、八兵卒、二马;二进为府,为显佑殿,仍城隍处理公务之所,旁列六神像,左列三神:武将、簿记、文官,右列三神:武将、账房、文官;三进为城隍神夫妇居住,后座城隍夫妇神像。旁建东岳庙,右建汉帝庙,右前老官、七仙、天府三庙。城隍庙相传始建于唐初,重修于宋,再修于清,历经唐、宋、元、明、清五个朝代,现址为清代刘仔卓卖良田50亩于雍正壬子年(1672)修建而成,目前整体风貌尚存,规模较大,香火较旺。庙内现尚保存有明嘉靖(1523)二年八月十三日封的“敕封城隍显佑伯”木匾一块和乾隆二十一年(1756)《璜溪楚怀温君乐助碑记》、乾隆《隍庙乐助碑记》各一块。城隍庙所在的田头村,历史上从未设置过城址,而且至少在明代中期之前便设有城隍庙并延续兴旺至今,这殊实为一罕见现象,其缘始因由和兴建、兴旺等都有待研究。

位于定南县老城镇,定南始设县于明朝隆庆三年(1569),城址选在高砂莲塘镇,即今老城镇老城村,民国15年(1926)因地方势力争夺政权发生械斗,焚毁县衙,县城遂迁到下历司即今县城址,于是遗下古县城成套规制在老城镇。

老城城隍庙,是赣南唯一保存下来的明清县城城隍庙,坐东朝西,砖(土)木混合结构,悬山顶为两进三堂府第式布局,前低后高,面阔11.72米,进深37.65米,但左侧后角讹弧,前进略宽于后进。第一进为假歇山顶屋顶,后两进为硬山屋顶,两侧做清水墙防火山墙。主要建筑有照壁、门厅兼戏台,以及两厢、内堂、后殿等,原有泥塑城隍老爷端立内堂正中央,前有石香炉及各类菩萨,两厢左、右分别挂有铜钟和大鼓,这些物件已毁于“文革”期间。2011年已按原状修复城隍庙。

位于会昌县筠门岭镇羊角水堡城东门内,正对通湘门,距县城约70公里。羊角水堡是座建于明嘉靖二十三年(1544)由会昌县直辖的基层屯军性质的城堡,这里因扼闽广之衢,成为赣南通闽粤喉咙重地,故设乡镇级的军事城堡。

既然是城因此也设有城隍庙,但它只有一开间,门额上竖“城隍庙”三字,两侧对联为“能够正正当当做稳去”、“免得拖拖扯扯到此来”。面阔不过4米,进深不过5米,土木结构,悬山顶,可能是全国级别最低、规格最小的城隍庙。

来源:万幼楠《赣南历史建筑研究》

编辑:曾 艳 刘宇欣

审核:李 欣

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询