文庙,是古代以办学为宗旨将学校与崇敬孔子相结合的教育场所和祭孔场所,故又称学宫、学庙、孔庙、夫子庙等。除了曲阜孔庙和北京孔庙与“学校”没有关系,是为封建帝王、地方官员祭祀孔子的专用庙宇外,其他文庙均由政府教育行政主管部门直接管理。

由于孔子创立的儒家思想对于维护社会统治安定所起到的重要作用,因此,历代封建王朝对孔子尊崇备至,把修庙祭孔作为国家大事来办。到了明、清时期,每一州、府、县治所都有文庙,其数量之多、规制之高,建筑技术与艺术之精美,在我国古代建筑类型中,堪称浓墨重彩的一种,是我国古代文化遗产中极其重要的组成部分。

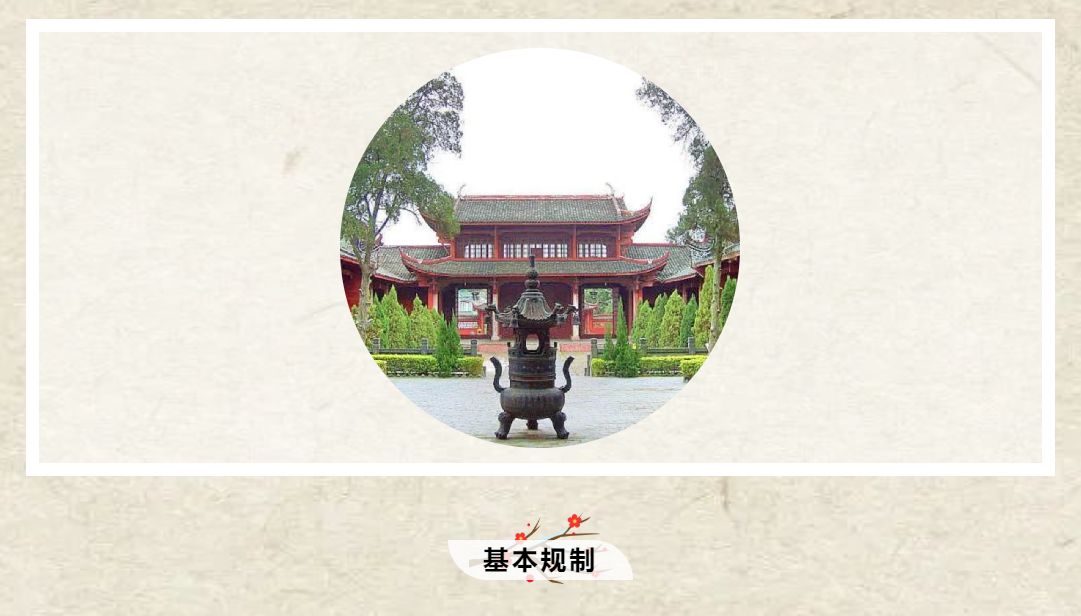

赣州文庙,图源自赣州文广。

文庙建筑的布局,普遍采用均衡对称的方式,沿着纵轴线与横轴线进行设计,其中多数以纵轴线为主,横轴线为辅。按纵轴线上的庭院划分,我国文庙可以归纳为九进院落、三进院落等几种主要形式。九进院落,为国家规格,仅曲阜孔庙有此规格。第一院落为棂星门至圣时门,第二院落为圣时门至壁水桥,第三院落为壁水桥至弘道门,第四院落为弘道门至大中门,第五院落为大中门至奎文阁,第六为奎文阁至大成门。由大成门起分东、西两路:第七为西路启圣门——启圣殿——圣王寝殿,第八为东路承圣门——崇圣祠——家庙,第九为寝殿——圣迹殿。从曲阜孔庙的布局可以看出横轴线上两侧几乎全是一一对称的建筑,充分显示出等级森严的气氛。自唐以来,各地孔庙均以曲阜孔庙组群为基本模式,所有建筑格局都不能超过其建筑式样,其礼制必须低于曲阜孔庙。三进院落,是地方孔庙比较普遍的礼制。一般由万仞宫墙至大成门为第一进,大成门至大成殿为第二进,大成殿至崇圣祠为第三进。

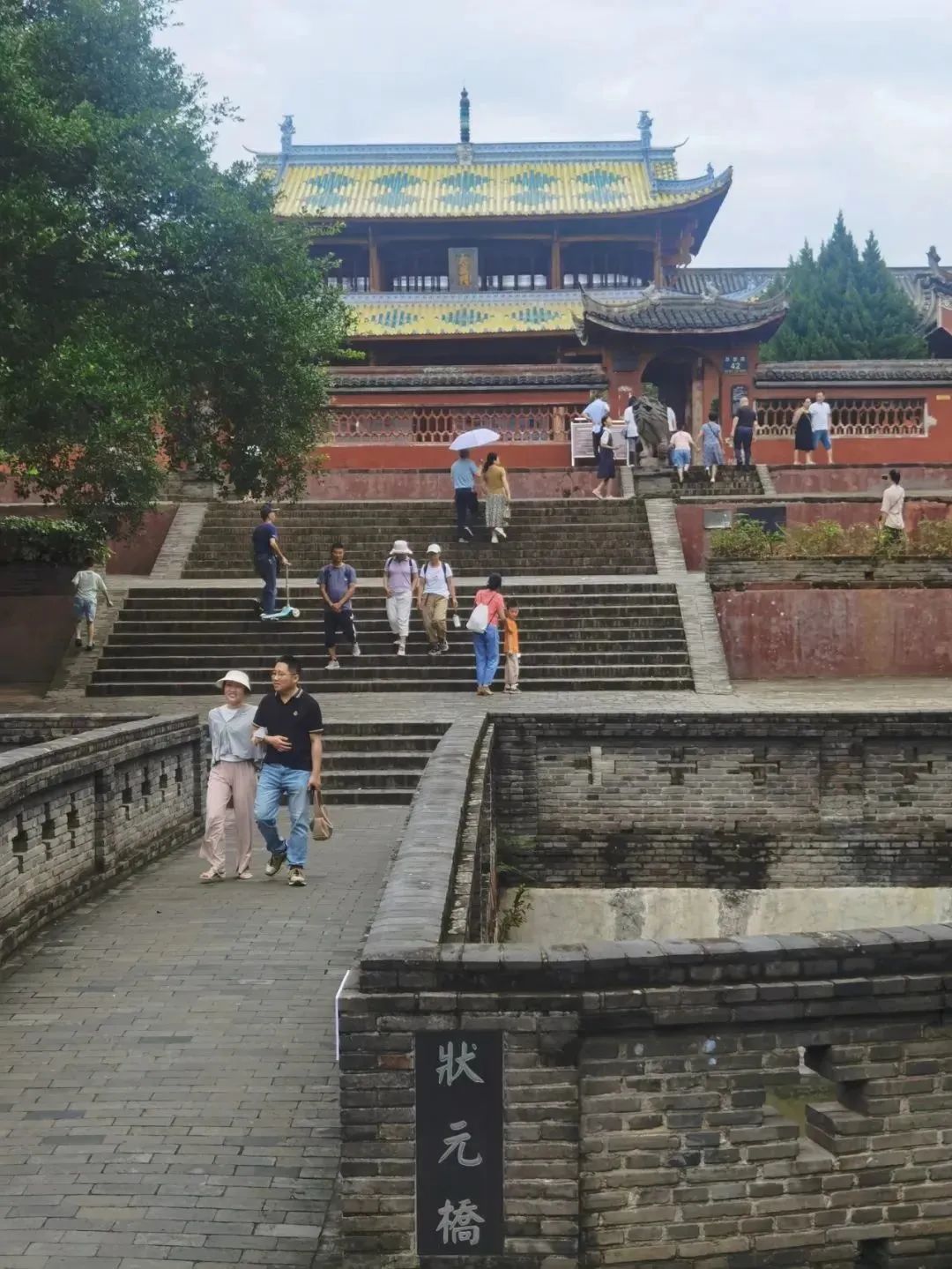

赣州文庙状元桥

位于今章贡区老城东南厚德路42号的文庙,其实是赣县文庙。赣州文庙本应是指“赣州府文庙”(其旧址在今阳明路西段原章贡区政府内,约毁于民国初年,现尚存残址和遗构,如刻有“府学”二字的铭文砖和一些红石构件)。因现只存此文庙,故后人混为一谈,当然,这也有其一定的历史原因。由于府文庙和县文庙,历史上长期共存一处,自宋到明万历三十二年(1604),县文庙基本上附随府文庙而动,历经七八次的反复迁址(几乎分不清具体位置和兴毁离合的时间,但大部分时间是在紫极观),到清乾隆初年再次迁回紫极观即现址,才没有再变化地址。

赣州文庙大成门

文庙现址在唐代是一座道观,叫紫极观,宋大中祥符年间(1008—1028)更名为“祥符宫”。据宋《图经》载:宋以前赣州已有孔庙,庙址紧挨紫极观,宋大中祥符三年(1010),因扩建紫极观为祥符宫,便将孔庙并入宫中,府学、县学俱废。宋皇祐二年(1050),县令王希在原孔庙旧址东南不远处重建孔庙,并将县学置于庙中,因是县学同时也是祭孔的场所,所以又称之为“文庙”。宋绍兴二十年(1150),文庙毁于火,宋绍熙五年(1194),县令黄文乔重建。此后,宋庆元三年(1197)、明洪武、永乐、宣德和景泰年间都曾分别修缮。其间,明太祖洪武二十六年(1393)赣县人刘渊然为祥符宫道士,善呼风唤雨,太祖朱元璋闻其名,召至北京,赐号“高道”,永乐四年(1406)祥符宫扩建完工,刘渊然特捐大铜钟一口,这口重达千斤的大铜钟,现为国家二级文物并仍存放于文庙厢房内。又据《赣州府志》记载,王阳明在赣州任都察院右佥都御史、巡抚南赣等时,曾于正德十三年(1518)正月初一,将“浰头寨”义军首领池仲容及部下93人诱入祥符官。正月初三,王守仁在门外暗设伏兵,趁池仲容及部下受赏、宴庆之时,将其全部捕杀于门外,史称“祥符宫之变”。

赣州文庙孔子像

自明成化四年至清乾隆元年(1468—1736),赣县文庙先后改建于景德寺、复迁紫极观、改建郁孤台下。清乾隆元年(1736),知县张照乘将县学迁回紫极观旧址,并按孔庙形制重建。后在乾隆二十五年(1760)、乾隆四十二年(1777)、嘉庆九年(1804)、咸丰十年(1860)又分别修葺,此后文庙维修失载。民国后文庙逐渐衰落,改用为新式学校,期间将仪门前的泮池填埋掉,池前的棂星门、数仞宫墙也随之渐次毁坏乃至荡然无存,成为学校的操场(后习称为“文庙广场”)。新中国成立后,文庙仍主要为教学场所,先为赣州第六中学、工厂,继为市委党校,后为厚德路小学校址。1987年,文庙被公布为省级文物保护单位,1989年,厚德路小学从文庙迁到旁边的现校址后,文庙大成殿、东庑、西庑和大成门移交当时的市博物馆管理,1995年,租借给开发商并维修了大成殿。1998年由政府出资赎回,交还博物馆管理。2003年因筹办2004年“第十九届世界客属恳亲大会”需要,拨款保护维修。2013年国务院公布为全国重点文物保护单位。2017年国家文物局拨款700余万进行大修,至此,基本上按原状全面进行了保护维修。

赣州文庙棂星门

现在我们看到的赣州文庙,其格局基本上是清乾隆元年的,而现存建筑则大部分是清嘉庆九年(1804)以后重修的。文庙现存建筑物自前而后有棂星门、泮池、仪门、大成门、大成殿、祭器库、乐器库、东庑、西庑、崇圣祠、节孝祠、敬一亭、魁星阁、尊经阁等单体建筑。整个文庙纵向最长约240米,横向最宽78.4米,占地约13000平方米。文庙被毁的建筑左方由前向后依次为明伦堂、廨、教谕、文昌阁、崇道堂,右方由前向后依次为土地祠、训导廨、射圃、忠孝祠。

赣州文庙全景

文庙的建筑风格,受岭南建筑影响较大,山墙起伏变化,多采用弧、曲线,山墙墀头,边饰多用繁琐的灰雕。大成殿采用重檐歇山顶,覆以剪边(黄绿相间装饰,古代一种高规格用瓦制式)的瓷质琉璃瓦,加上青花瓷的屋脊和吻兽,并配以彩瓷宝顶,显得雍容华贵。木构件中采用翼形雕花拱,廊柱用红石整料制成,又体现出浓郁的地方色彩。现为江西省保存最完整、规模最大的文庙(孔庙)。

会昌文庙大门

会昌文庙(县学),位于县城老城区东大街原县政府院内,坐北朝南,现仅存主体建筑大成殿。大成殿原为重檐歇山顶,黄琉璃瓦,通高14.85米,现存被改造为单檐,普通小青瓦,高约8米。面阔七间26.4米,四面廊,进深五间18.4米,占地面积485.76平方米。用40根整料红砂岩石柱和8根木柱支撑承重,采用红条石墁地,隔扇门窗,青砖山墙,雕花异形斗栱出挑檐,遍饰红漆,为本县最高等级的古建筑。会昌文庙,始建于北宋崇宁年间(1102—1106),其址在县城西北隅,后因岁月日久,风雨侵蚀严重,至南宋乾道六年(1170),县令张琯倡议重建,历三年始成。乾道九年(1173),知赣州军州洪迈在《赣州会昌重建学记》一文中记述:重建县学之事,由县令张琯深倡其始;继任县令沈玲臣实终之。重建后,其规模“还旧贯今、百楹翼如、魁伉阔阔”。直到元代至正中(约1353),县学被大火烧毁。知县常方壶重建,改为州学,明洪武元年(1368)裁州复县,复称县学。明洪武戊申(1368),知县张桂迁于东北隅,壬申年(1392)焚毁。永乐癸未(1403),知县王文孜重建;成化壬辰(1472)知县梁潜购千户白琼故宅,易城隍庙地、扩而新之。万历四十三年(1625),知县冒梦龄重新修建,门始南向、中为先师庙。东西为庑,前为庙门、右为启圣祠、左为乡贤门;庙后为明伦堂、左右为进德育才斋,后为敬一亭、尊经阁,阁左为教谕厅、讲堂、祭器库;阁右为训导厅、馔宅,两翼为疑业舍,庙门左右为儒学门。天启甲子,知县梁弘发改建东向。清朝初年,毁于兵。清顺治八年(1651),知县王洵,在全县士民的要求和支持下,从废墟中重建文庙,主要建筑有大成门,先师庙(大成殿)、两庑及仪门,左右为名宦、乡贤两祠,前为棂星门、泮池等,坐北朝南。整座学宫圣殿岿然,桥、池、门庑一如昔制,左为明伦堂,后为尊经阁、名宦、斋祠、庖库第兴创。

会昌文庙大成殿

会昌文庙自宋以来,屡经损毁、重修、扩建,到清末民国后又走向衰落、废弃。1930年4月17日,毛泽东、朱德率领红四军第三纵队第二次来到会昌,驻此7天。20日在文庙前面的东大街中间——学前坪召开群众大会,宣传革命,唤起工农,点燃了会昌人民革命的熊熊烈火。毛泽东在大成殿多次接见来自寻乌、安远工农红色赤卫队的代表和盘古山钨矿工人武装赤卫军的代表,并赠送了枪支弹药。鼓励他们组织起来开展武装斗争,建立工农红色政权,因此,还赋予了一段有革命纪念意义的历史。新中国成立后,文庙为县公安局使用,1952年夏秋拆除大成殿之前的建筑,改建县公安局,后又陆续拆除其他次要建筑,仅剩大成殿。1994年县公安局对大成殿进行过修缮。2002年县委、县政府将大成殿产权转入县博物馆,辟为博物馆陈列室。2016年作为革命旧址,由国家文物局拨款78万元,对其进行全面维修。

上犹营前文庙乐善堂

也称孔庙,又名西昌乡学。《上犹县志》载:“西昌乡学清光绪元年(1875)上五隘绅民捐资倡建。”从现存的建筑残址来看,原西昌乡学为三进院落,头进为四合院建筑(已无存),过院坪登五级青石阶后为第二进主建筑孔庙大成殿,绕过屏风和一扇六角门,再登九级砖阶为第三进院(已无存)。新中国成立后长时间为营前中学使用,2005年8月公布为上犹县文物保护单位,2018年公布为省级文物保护单位。现孔庙只保存下大成殿和后院两间厢房建筑,但前院及其厢房等建筑基址皆存,总占地面积约834平方米,总建筑面积约为316平方米。大成殿坐北朝南,砖木结构,歇山顶,面阔3间17.9米,进深16.1米。明间设有八角形藻井,藻井上保存有精美的民间彩绘,廊檐上有雕花异形拱,木雕和彩绘均具较高的艺术价值。营前孔庙是当地客家人崇尚儒家思想、教化后代的圣地,也是乡镇一级十分罕见的现存孔庙,对研究中国文庙史和当地孔庙文化具有较为重要的价值。

现存柱础

又称崇义县学,位于赣州市崇义县城内,始建于明正德年间,为王阳明所创建,只剩柱础等遗物,现为崇义二中。

位于石城县珠坑镇坳背村,为孔子五十三代孙孔温宁之第九代孙迁居处,家庙创建于清雍正十二年。

编辑:王思颖

审核:李 欣

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询