祠堂门前,设祭台跳傩舞。

巫傩是华夏先民驱魔逐邪的一种宗教仪式。远古鸿蒙,世代传承,傩事活动一度风行神州各地,流播众多民族。今天,随着时代的发展、社会的进步,很多地方的傩文化已经失传,仅少数地方仍有傩戏演于山野乡间。

祠厅之上,点香烛祭先祖。

宁都黄石镇的中村傩戏,是赣南地区目前仅存的民间傩事活动,是客家傩文化的代表,被史学界称为“古老民俗文化活化石”,被艺术界称为“戏曲活化石”。

开场之前,唢呐土铳助威。

据考证,宁都中村傩戏已有600多年的历史,由3000多年前打鬼驱疫的傩舞发展而来。因演出时要戴面具,当地又称其为“师公脑壳戏”,是人们祈福驱疫、消灾纳吉的一种民俗活动。

表演傩戏,祈求风调雨顺。

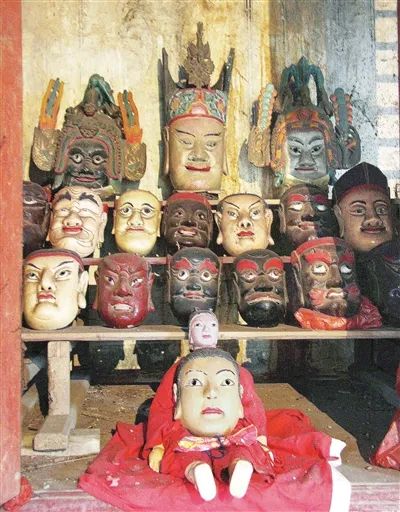

宁都中村傩戏既有原始粗犷的傩舞跳跃动作,又有戏剧中的道白、演唱和情节,音乐主要以锣鼓伴奏,并有人声帮和,曲牌有“一字锣”“三锤锣”“反弹锣”“小波浪”“小元宵”等。傩戏表演有一定的程式,其跳步特点类似道教的“踏罡”“踩灵”,表演动作简单原始却粗犷热烈,虽无行当之分,但有男女之别,不论演什么角色,都要戴面具。面具由木头雕琢而成,演员用不同身形动作去区分男女角色。服装有两种,一为红色,代表男性;一为绿色,代表女性。服装前后有特殊图案和道教符录等标志,头上用块一面红、一面黑的头巾包扎。道具也简单,大多是用木制剑、木制令尺令箭或根据剧情需要制作的其他道具。

精心准备,穿戴傩具候场。

数百年间,中村傩戏积累了丰富的剧目。据说先前可演《薛仁贵征东》《薛丁山征西》等大戏,现在保存有《赖公射月》《王卯醉酒》《抱冬易》《判官点笔》《太公钓鱼》《钟馗斩鬼》《打保安》等7个剧目。这些保存下来的剧目剧情相对简约,更显得原汁原味,乡土气息浓郁。

傩戏面具,神情惟妙惟肖。

在中村,每年有两次傩戏演出活动。第一次从农历正月初二至正月十六,演出活动范围覆盖宁都的黄石镇、对坊乡和瑞金的瑞林镇,共22个村。一路上旌旗开道引路,唢呐锣鼓齐鸣,观者数以万计。第二次从农历九月十一至九月十七,历时7天,途经7个村,全在黄石镇境内。每次演出,众人都要抬菩萨游村、点香烛敬神,随后表演傩戏《打保安》,戴着钟馗面具的傩到各个祠堂、各家厅堂走一圈,为乡亲们驱邪灭疫。

鞭炮声中, 傩班出村巡游。

如今,中村傩戏早已和当地百姓的生活习俗融为一体。每逢傩戏巡演时,村里人早早就提着装满了香烛、鸡鸭、鱼肉、白米的竹篮站在门口等候,“福主”一到就上前迎接。有的还会请傩戏班到家里表演,热闹一番,借“禳神”尽情欢乐。农历九月十一至十七的巡演恰在重阳节之后,许多村民会把小孩满月、老人庆寿等移到这一时间段来进行,请来亲朋好友吃酒,气氛热烈而隆重。

江西省第一批省级非物质文化遗产代表性项目名录中,宁都中村傩戏赫然在列。随着国家对非物质文化遗产传承保护的日益重视,中村傩戏也从乡间田野登上大雅之堂,多次参加中国(江西)国际傩文化节展演。

宁都县不断加大对中村傩戏的传承保护和宣传推介力度,专门为中村客家傩非遗项目传承人提供生活补贴,并组织专业人员收集整理当地傩文化资料,还将中村傩戏编成乡土教材,通过开展傩戏知识讲座、编排傩戏节目等,鼓励引导群众在传承、融合、创新中厚植中村傩戏的文化底蕴,争做赣南客家传统文化的保护者、传承者。

来源:赣南日报

编辑:刘宇欣

审核:李 欣

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询