大数据[注册] [登录]

客家人做白喜事时“放河灯”的风俗由来已久。

《慈航曲》中待吉时。

古代中原汉人认为,有德行的人去世后,灵魂会漂渡到西天的净土世界去。于是,渐渐形成了一种祭祀风俗,即在老人去世之后,亲属为其“放河灯”。时至今日,这种风俗在赣南客家地区仍有传承。

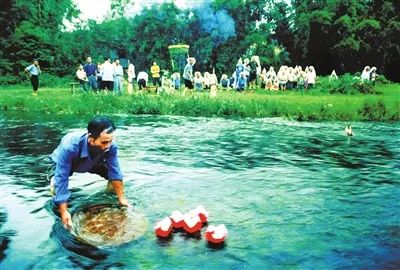

临河向水烧祭品。

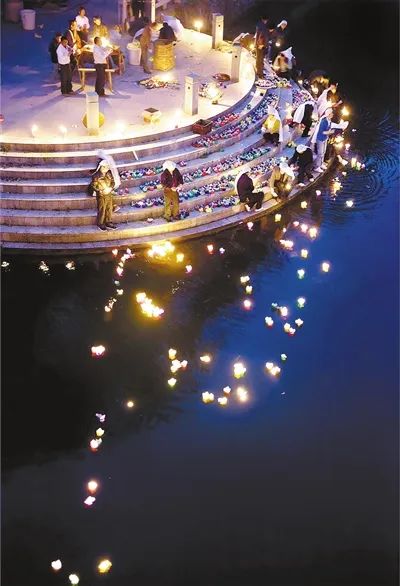

“放河灯”在逝者出殡前举行。亲属们为其“放河灯”,是希望他(她)的灵魂能安稳地渡过大江大海,顺利到达西天净地。仪式过程中,祭祀者将一盏盏纸折的“仙船”(纸灯船)点上灯火放入河中,为逝者的“坐船”照明护航。

放灯入河逐清波。

同时,还要在河畔割鸡杀鸭(客家人心中,鸡为祭祀供品,鸭为渡水良禽),然后与煮熟的米馃酒菜等食物一起抛撒到河里,给护航逝者的冥界“船夫”们品尝,拜托他们为逝者的“航船”好好服务。

河灯盏盏载祈愿。

“放河灯”一般选在黄昏或晚上举行,无数只纸灯船伴随着吹鼓手奏响的《慈航曲》,漂行在茫茫水面上,恰似一支支爝火在清波上踏歌逐流,灯船与倒影相映生辉,营造出一派流光溢彩的仙国韵致。

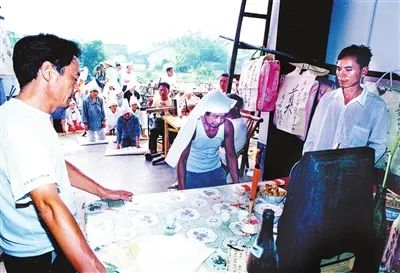

灵堂之前行祭礼。

“放河灯”祭祀仪式讲究颇多、花销不菲,如今已较少见到,过去也只有大户人家才会举行。

流光溢彩仙国韵。

客家人“放河灯”的民俗,是从古代中原汉人崇宗敬祖活动中衍生出来的一种祭祀礼仪,也是客家人祈愿“逝者安息、生者安宁”的一种朴素表达。这,也是它能够传承至今没有消亡的重要原因。

子孙长跪寄哀思。

来源:赣南日报

编辑:刘宇欣

审核:李 欣

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询