东河戏,俗称赣州大戏,是江西古老而优秀的地方戏曲剧种之一,迄今已有近400年历史。东河戏在赣南土生土长,表演语言使用中州韵为基础的“赣州官话”,插科打诨用客家方言,既朴实生动,又富有赣南客家民间生活气息,因其发源并流传于赣州东河(贡水)流域而得名。

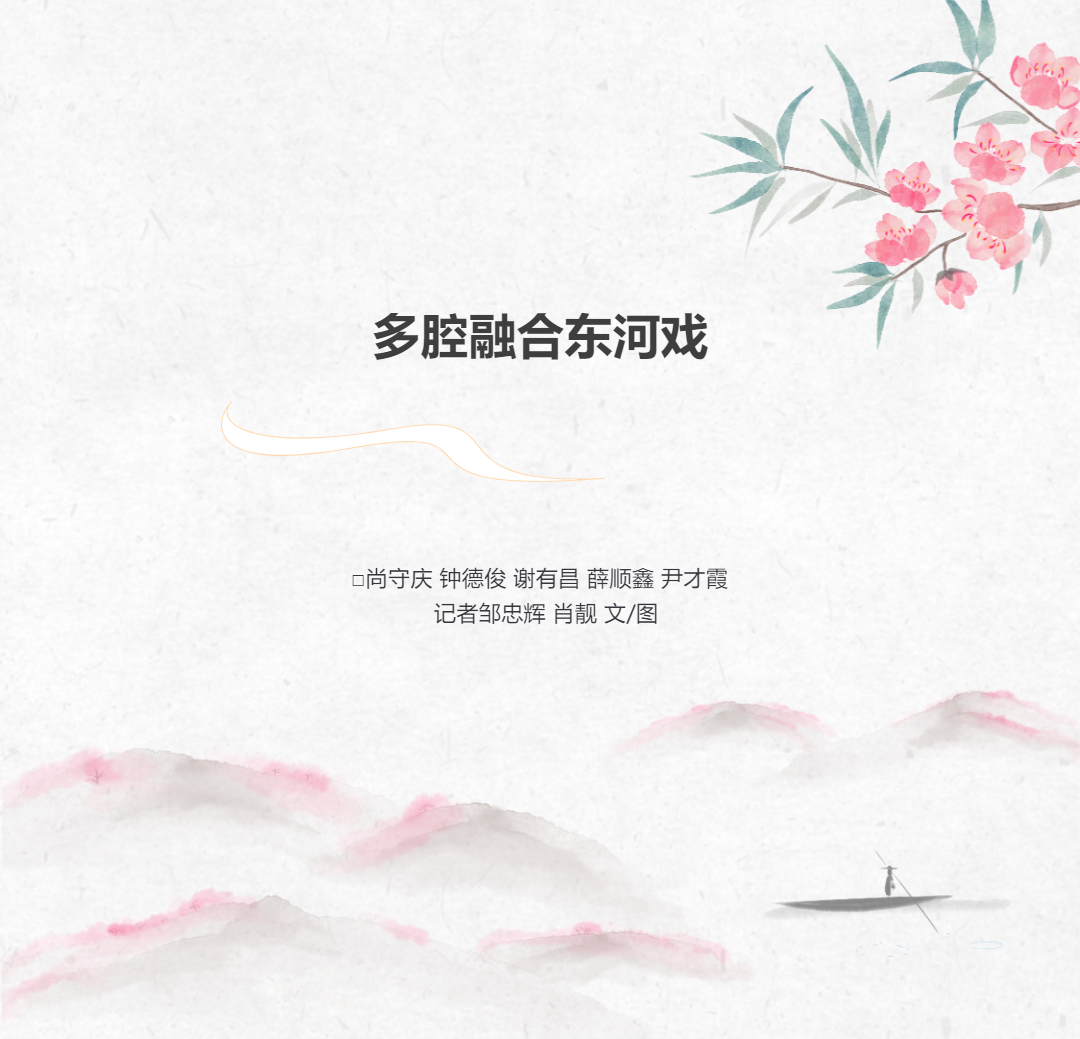

东河戏班演绎传统剧目《西游记》。

赣县白鹭、田村一带,自古以来民间文化交流频繁,因而促进了外地戏曲唱腔的传入和本地唱腔的发展。明嘉靖年间,赣东北的弋阳腔流入赣县,庙会中流行坐唱大戏,“坐堂班”开始出现。清顺治三年(1646年),睦埠人刘仁全将坐唱搬上舞台,并组建了以高腔演唱为主的“玉合班”。清顺治十一年(1654年),在苏州做生意的赣商谢国泰带回了一个昆腔戏班,与当地的“坐堂班”合并,在田村组建了以清唱昆曲为主的“凝秀班”,高昆两腔由此在赣州慢慢走向融合。

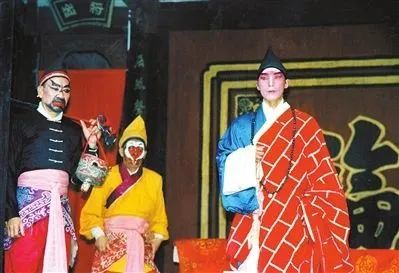

东河戏一直拥有众多戏迷。

清康熙、乾隆年间,北方秦腔、楚腔、石碑腔、梆子乱弹腔陆续传入赣南,还有宜黄腔和西皮调从邻近的宜黄县和广西传入并与当地的戏曲融合,至此,一个兼唱高腔、昆腔和皮黄乱弹诸腔的多声腔地方剧种——东河戏日渐成熟,并在赣闽粤湘流传开来。

简约精干的伴奏乐队。

自乾隆至同治的一百多年,是东河戏发展的全盛时期。当时,仅赣县境内常年活跃的东河戏班社就超过30个,剧目有《目连》《三国》《封神》《岳飞》《西厢记》等八出连台大戏,其他剧目500多出。至清末民初,班社林立,名优济济,诸腔并奏,艺传四方。

东河戏每年都会登上赣州城东七里镇仙娘庙会的戏台,成为长盛不衰的文化现象。

第二次国内革命战争时期,东河戏艺人积极加入苏维埃剧团,在舞台上塑造了毛泽东、朱德、彭德怀等无产阶级革命家的形象,排演了《活捉张辉瓒》等红色戏剧,扩大了红军的影响,在中国戏曲史上写下了光辉的一页。新中国成立后,赣州东河戏发展迅速,挖掘整理出《白蛇传》《疯僧扫秦》等一批优秀传统剧目。1956年,赣州东河剧团排演的《尉迟恭》一剧,应邀赴北京中南海怀仁堂,向国家领导人作汇报演出。

东河戏传承人马玉兰在赣县区白鹭乡中心小学传授东河戏表演技艺。

东河戏博采众长、自成一系,集高、昆、乱弹等多种声腔于一体,连台大戏古朴雄浑,保持了弋阳腔锣鼓伴奏、人声帮腔的特点。传统剧目有青阳、四平两腔的委婉转折,一唱三叹。昆腔曲牌,笙簧同奏,细腻典丽,世称赣昆。乱弹腔,板式多变,繁音急弦,与高、昆二腔竞相媲美。

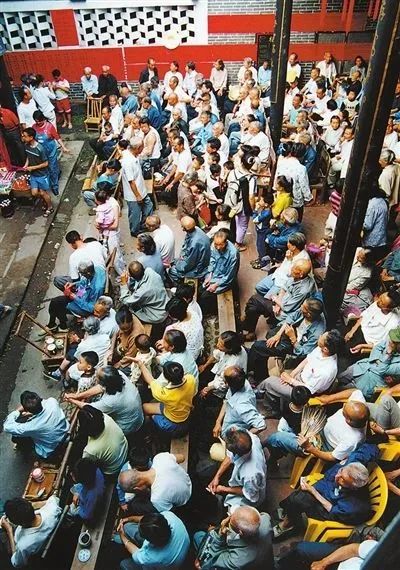

精心化好妆,认真演好戏。

东河戏源远流长,底蕴深厚。其诸腔特色各异,但又协调统一,能为研究南方多声腔剧种的组合、形成、发展提供丰富的活证资料,具有珍贵的文艺史学价值;其文学脚本抄写完整,文辞优美,尤其是高、昆剧本,曲牌规范,科介清晰,或文或质,或雅或俗,有着民间戏曲特有的文学审美价值。2014年,东河戏被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性保护名录。

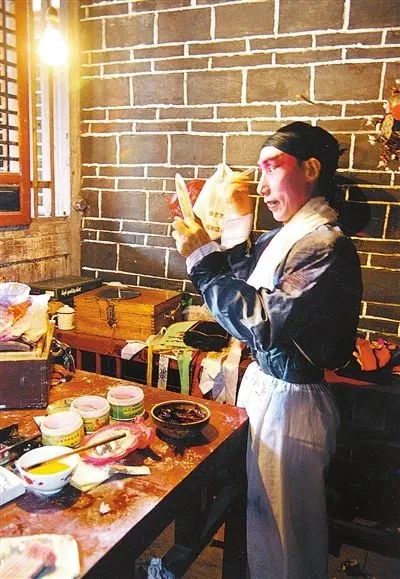

古村古戏,古韵悠悠。

近年来,赣县区扎实推进东河戏的传承保护发展工作,通过挖掘整理文字、音频、视频等形式进行抢救性保护;不断创新传承方式,拓宽传承渠道,通过创编东河戏韵律操、编辑东河戏漫画、编排东河戏音乐表演等形式,使之走进校园、走进社区、走进乡村;引导戏曲文化根植民间,融入百姓生产生活,让东河戏这一古老戏曲在新时代焕发新活力、新生机。

东河戏下乡展演。

扫码看更多内容

-【END】-

来源:赣南日报

编辑:施笑云

审核:李 欣

※ 特别声明:本公众号仅用于赣州市文化馆公共文化服务及群众文化艺术普及,不用于任何商业用途。所转载文章及图片、视频、音频等版权均属原作者。如有侵权,请及时与本公众号联系。

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

版权所有@2020 江西省赣州市文化馆

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询

备案号:赣ICP备20006421号-1 备案查询